知的能力や一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書きに著しい困難がある場合には、「難読症」「読字障害」といわれます。医学的にはディスレクシアといわれ、脳の機能に障害があるとされる限局性学習症の一種と考えられています。

「しかし、私の体験上、トレーニングによって改善していくことから、障害と表現するには適切ではなく、『読字障害』というよりも、改善可能な『音読困難症状』と考えるべきだという結論に至りました。つまり、音読の練習が十分でない子は、みな音読困難な状態なのです」(加藤先生)

加藤先生は、自らの脳の機能の特徴を「聴覚記憶が弱い」と表現します。実際に文を声に出して読むときの感覚を、自身が提唱する「脳番地」という考え方を用いて、このように説明します。

「私の場合、自分が発した言葉を聞きながら『同時に』理解するのが難しい。頭の中で音が鳴らないと言いましたが、自分の声は響いてはいるけれど同時に言葉として聞こえてこないのです。私の研究では、脳の中で言葉を聞く『聴覚系脳番地』と、言葉を理解する『理解系脳番地』のつながりに、何らかの発達上の問題があり、時間的にずれて機能していると思います。さらに、言葉を発するときは脳の前のほうにある『伝達系脳番地』に意識の比重が大きくなるのですが、理解するのは脳の後ろのほう。私の場合、この距離感のせいなのか、声の調子や自分の言ったことを、同時に記憶する量が少ない。反対に黙読をするときは声を出さない分、理解することだけに注意すればいいので、読むことができるのです。後々分かったことですが、頭の中で音が鳴らず、『脳内で行われる音読(脳内音読)』ができていなかったのです。本を読むときに、黙読がスラスラできる人は、頭の中で音が鳴り、『脳内音読』ができるのです」

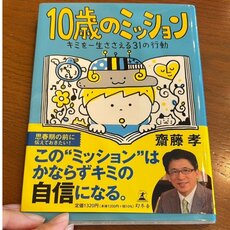

「自分の読む声が言葉として記憶できない」と気づいた加藤先生は、ここから「読んだ文の音を聞いて言葉を記憶する方法」を模索し始めました。「漢字が入ると読みやすい」「短歌や俳句なら読める」「短い文章なら分かる」と少しずつ発見があり、試行錯誤の末にたどりついたのが次のような「脳活性おんどく法」の発見だったといいます。

次のページへ学校の音読と正反対の読み方が成功