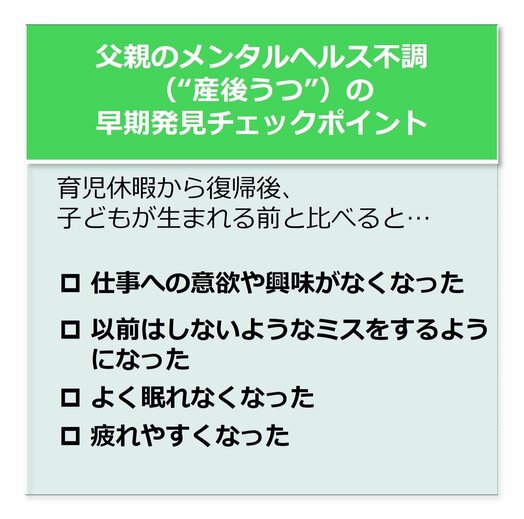

ほかには眠れない、疲れやすくなった、という症状もポイントです。睡眠は人によって感覚が違うので睡眠時間の目安はありません。本人がどう感じるかの主観的評価が重要です。6時間睡眠でスッキリする人もいればそうでない人もいる。大事なのは産前との比較です。

4月の法改正により、父親の体調で今後危惧することとは?

――「産後パパ育休」など近年の父親の育児休暇をめぐる法改正は、父親のメンタルヘルス不調に関わっていると感じますか。

そう思います。2021年に育児・介護休業法が一旦改正され、翌年から3段階に分けて施行されました。まずは企業側が従業員に対し、育休取得の意向確認することが義務化され、その半年後に産後パパ育休が始まりました。その後、従業員数1000人超の企業に対し男性育休取得率の公表が義務付けられました。

法改正されてからずっと外来を通してお父さんたちを見てきましたが、最初の段階は「よし、育児も仕事も頑張るぞ」というエネルギッシュなお父さんたちが多い印象でした。でも段階を追うごとに「育休を取らされている」という消極的なお父さんが目立つようになったんです。男性育休取得率の公表を義務付けられた企業は数値を上げたい。だから人事部からこう言われるわけです。「3日間でいいから育休とらない?」と。これが人によっては心理的負荷につながります。周りの人が自分の抜けた穴を埋めることになり、負担をかけるからです。職場の空気感にも関わってきます。

会社の人事部からは育休をとるように言われ、職場からは空気が読めないと思われ、里帰り出産する妻からは「育休とらなくていいのに」と言われる。そういう制度と現実の乖離が大きくなると、メンタルヘルスに不調をきたす人が増えています。

法改正によって、2025年4月から男性育児取得率の公表の義務付けが従業員1000人以上の企業から300人以上に変更になりました。これによりメンタルヘルスの不調を訴える父親が増えるのではないかと私は危惧しています。なぜなら従業員数が少ない企業であればあるほど、自分にしかできない仕事をやっている人が多いからです。つまり、育休を取ることに対する心理的負荷がさらに上がる可能性があります。育休制度は必要ですが、もっと柔軟に選べる制度が求められていると思います。

(取材・文/大楽眞衣子)