老朽化、猛暑などを理由に学校プールの授業が減っています。夏休みのプール開放もなくなり、親世代とはがらりと変わった子どものプール事情。習い事のスイミングスクールは根強い人気で、都市部では“入会300人待ち”というケースもあるほどです。一方、昨年の水難事故件数が過去10年間で最多というデータも。こうした状況について、子どもの体力について詳しい順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授の鈴木宏哉さんに話を聞きました。※前編〈親世代が子どもの頃と比べ「水泳授業」が少なくなったのはなぜ? “水の危険性を学ぶ機会”が減るリスクとは〉 から続く

【写真】いざというときに命を守る「背浮き」の様子はこちら習い事で根強い人気のスイミングスクール

――学校プールの授業回数が減り、夏休みのプール開放も縮小され、公営屋外プールも減っています。スイミングスクールは根強い人気で都心では“入会300人待ち”というスクールもあるようです。

いまの時代は小中学校の授業だけで泳げるようになるのはなかなか難しいですから、「わが子には泳げるようになってほしい」とスイミングスクールを検討する保護者も多いのでしょう。

こうした親の願いで習い事に通わせるという流れは、水泳に限らず体操教室やサッカー、野球教室などにもあります。これらは親の経済的サポートが必要なのはもちろんのこと、送迎サポートなしに成立しないことがほとんどです。

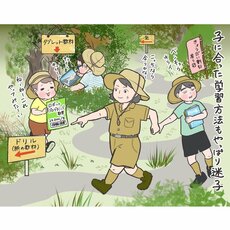

ただ、気をつけてほしいのは親による目標設定です。全員がオリンピック選手を目指すわけではないですよね。高額のスクールに入ったからといって高い目標を設定したり、バタフライまでやってほしいなど、一方的な目標を立てたりして親だけが熱心になりすぎないようにしてください。スポーツにはさまざまな楽しみ方があります。

大人たちが目標を達成することにフォーカスを当てすぎてしまうと、「自分はできない」「つまらないからヤダ」という気持ちに向かってしまいます。「なんでできないの?」「お金をかけているのだからもっとがんばりなさい」と声かけするのではなく、「こういうことができるようになったんだね」「一生懸命やろうとしてたね」と取り組んだこと自体を評価してあげるといいと思います。

次のページへ広がる運動が「できる子」と「できない子」の格差