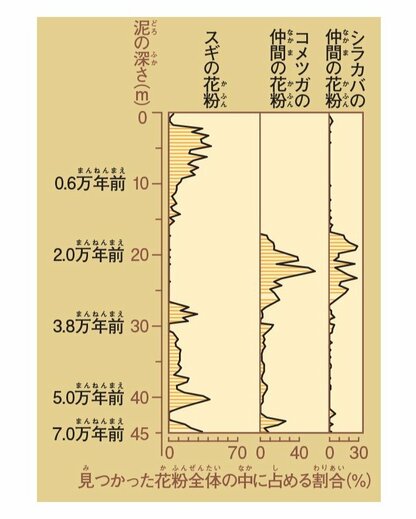

「1gの年縞の中には、数百~百万粒ぐらいの花粉が見つかります。それを顕微鏡で見て、何の花粉か見定めながら数えます。150種ぐらいの花粉が出てきますが、その中から気候を反映していそうな花粉に注目して、どの花粉がどれくらいの割合を占めるかを計算します。

7万年分の年縞から見つかる3種の花粉の割合をみると、1万年くらい前までは温暖な土地に生えるスギが多く見つかっています。2万年前ごろになるとスギはなく、冷涼な土地に生えるコメツガやシラカバの仲間が見つかります。

このことから1万年前ごろと2万年前ごろでは、気候が大きく異なることがわかります。花粉の種類を増やして全体に占める割合を見ると、年縞が堆積した時代にどんな植物がどのくらい生えていたかを知ることができ、そこから気温・降水量など当時の気候を推測、再現できるのです」

中川さんは、現在の日本各地の地表の土に含まれる花粉も同様の方法で調べ、地域ごとに花粉の種類の割合を表してみた。その結果、2万年前の水月湖にいちばん似ているのは現在の知床半島(北海道)、7千年前のいちばん温暖だった時期にいちばん似ているのは、現在の宮崎市だったという。つまり、2万年前の水月湖は現在の知床と同じくらい冷涼であり、7千年前は現在の宮崎市と同じくらい温暖だったというわけだ。

農耕には気候の安定が不可欠 もし以前のように暴れ始めたら…

水月湖のほかにも、世界には過去の気候の手がかりとなる年縞などがいくつか残されている。それらを幅広く研究してきた中川さんは、最近「暴れる気候」という用語をよく使う。どういう意味なのだろう?

中川さんによると、1万2千年くらい前から現在まで、地球の気候は安定していて、毎年ほぼ同じような気候が繰り返されてきているという。来年の夏(冬)も今年と同じような暑さ(寒さ)や雨(雪)の量になるだろうなと予想すると、大きく外れることはほとんどなく、ほぼ予想どおりの気候になってきたというのだ。

次のページへ過去の「暴れる気候」が意味するものは?