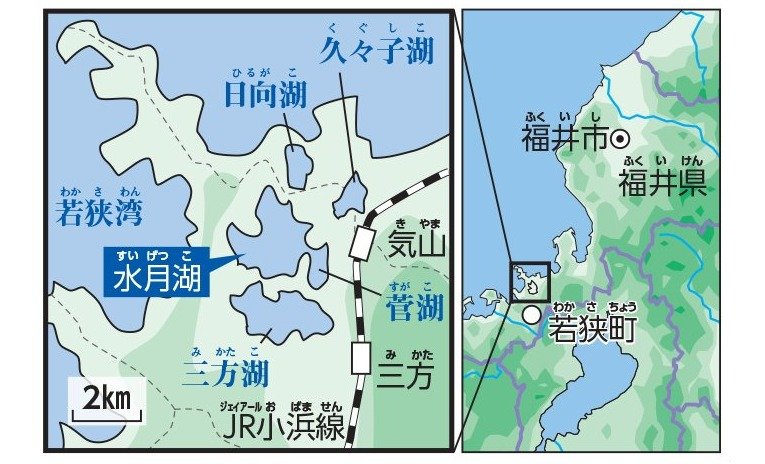

地球温暖化など気候にまつわる問題に備えて対策を立てるには、過去の気候について詳しく知り、気象現象への理解を深める必要があります。そのための素晴らしい資料が、福井県の水月湖の底に眠っていました。一体、ここからどのようなことがわかったのでしょうか? 小中学生向けのニュース月刊誌『ジュニアエラ2024年11月号』(朝日新聞出版)からお届けします。

【グラフ】湖底の泥から判明! 過去7万年の気候がこちら水月湖の湖底に堆積した「年縞」は気候の記録保管庫(アーカイブ)

湖底にたまった泥が、過去7万年の気候を詳しく教えてくれる「奇跡の湖」が福井県にある。その名は水月湖。湖底にたまった泥の断面を見ると、きれいな縞模様をなしている。

この縞模様は「年縞」と呼ばれ、暗い色の部分と明るい色の部分が交互に積み重なっている。暗い色の部分は、春から秋にかけて湖にいるプランクトンの死骸などが積もり、明るい色の部分は、秋の終わりから冬にかけて中国大陸から飛んできた黄砂や湖水に含まれる鉄分などが積もってできた。この明暗の縞の1セットが、1年分の泥ということになる。

年縞が見つかったのは1991年のこと。93年には、年縞の縞模様が過去7万年にわたって一年一年、途切れることなく湖底から下に45mの深さまで堆積していることがわかった。1年分にあたる縞の1セットの厚さは平均0・7㎜と薄いが、その中には、その年の気候のようすを教えてくれる植物の花粉などが含まれている。つまり、この年縞は過去の気候の「記録保管庫(アーカイブ)」になっているのだ。

花粉の種類や数の違いから各年の気候がわかる

年縞に含まれる花粉から、何がどのようにわかるのだろう? 1990年代から水月湖の年縞を研究してきた立命館大学教授の中川毅さんに解説してもらった。

次のページへ花粉の種類や数で気候がわかる

著者 開く閉じる