●初めて日本独自の暦が誕生

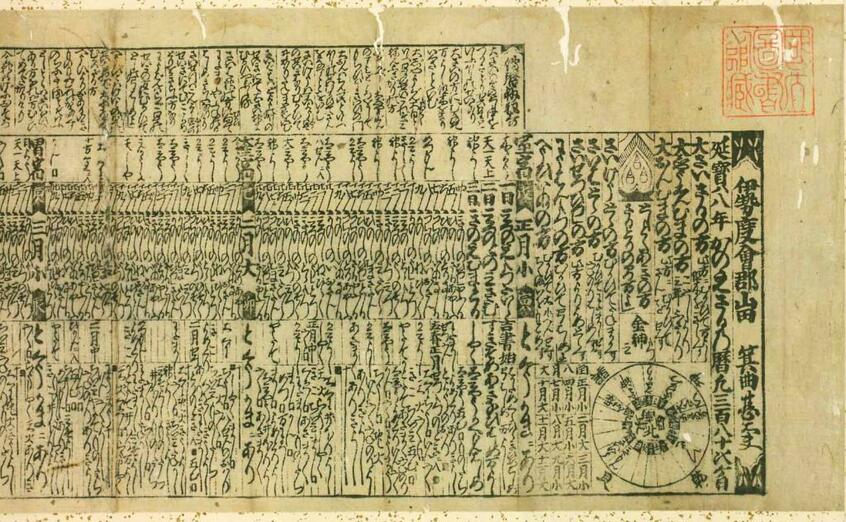

宣明暦は江戸初期の頃には、日食・月食などの予測もズレており、日本独自の暦を作成すべきだと言うものが現れた。それが囲碁棋士であり天文暦学者でもあった渋川春海である。彼は、中国との時差なども考慮されていないとして、自らの天体観測をもとにした貞享暦が1685年に採用されることとなった。その後、改悪されたものも含め明治時代になるまで、3度の改変が行われ一般に広まっていった。特に、暦に吉凶や生活の指針などを記した「暦注」が加えられたこと、これらが神社仏閣に関連したところで頒布されたことで、例えば伊勢神宮の門前で売られた「伊勢ごよみ」は、参拝土産としても知られるようになり毎年200万部を販売したという。

●突然の改暦が必要だったわけ

現在、われわれが旧暦として使用している日付は、江戸時代最後の改定をした天保暦のもので、明治5年12月2日(旧暦)が最後の日付となる。

明治政府は、この翌日を新暦(太陽暦/グレゴリオ暦)の明治6年1月1日とした。布告から1か月足らずで突然の改暦に踏み切った明治政府のこの思惑は、政府の財政難にあると言われる。つまり、旧暦では明治6年は閏月の入る1年が13カ月の年になるため、公務員に払う月給を1カ月分減らしたかったということだ。加えて、12月は2日しかなかったため、月給の支払いをせず、結局、2カ月分を節約できたのだとか。明治5年12月2日の暦注には、“詐欺に注意”とでも書いてあったのではないか。

●げに恐ろしき「暦注」

日本独自の暦の歴史は、200年にも満たないわずかな時でしかないが、今のカレンダーにもこの旧暦の風習が書き込まれている。たとえば、大安・仏滅などの「六曜」、夏至・冬至などの「二十四節気」、一粒万倍や三隣亡などの「選日」などである。これらはすべて暦注と呼ばれるものだが、吉凶を意味する言葉が暦にあまりに細かく書き込まれすぎて、過去何度も「暦注」に対する禁止令が出されている。もちろん改暦した直後の明治政府からも出されたのだ。それがなぜ今また、復活しているか。1946年に暦の専売制がなくなり、発行に関する制限がなくなったからだ。それまでは規制の厳しい発行物がカレンダーだったのである。

暦の作成には数学など科学的な学問が必要だが、渋川春海には神道と陰陽道に通じる師もいた。天球についての学問にはすべてが関係していると考えていたのだろう。だから、日本の暦には今でも吉凶の暦注が残るのか。百均でカレンダーが簡単に手に入る時代になっても、科学と神秘の関係は未だ不明である。(文・写真:『東京のパワースポットを歩く』・鈴子)