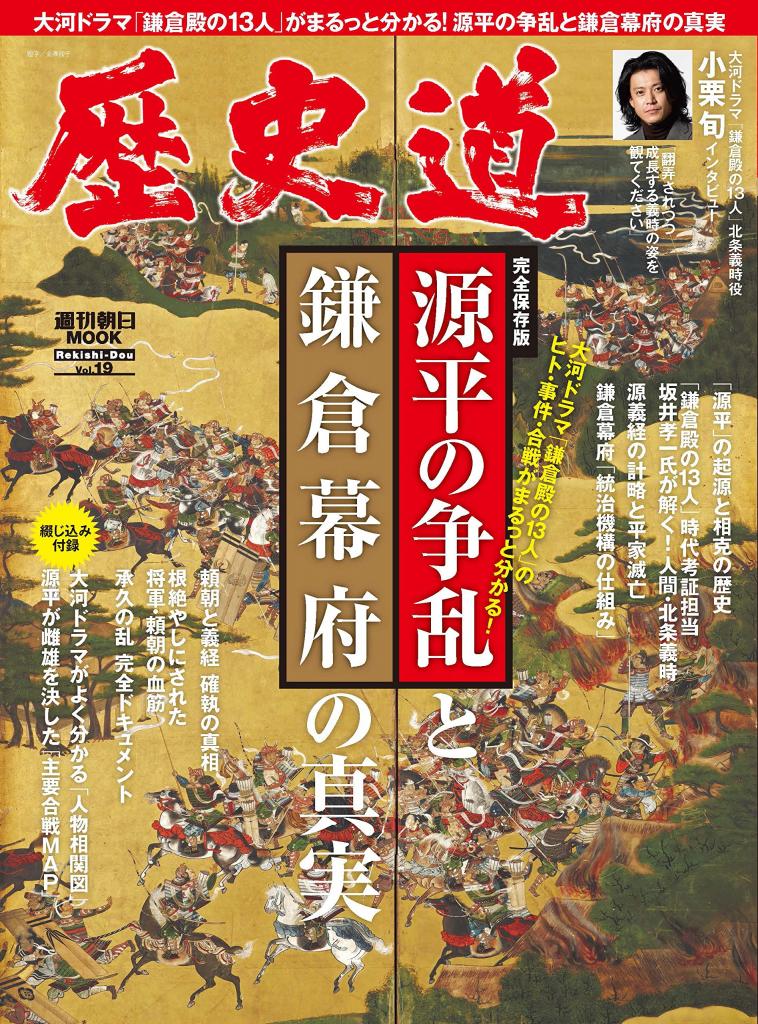

また、摂関家相当の身分である実朝は、マルチな才能に恵まれた「稀代の帝王」後鳥羽院と和歌や蹴鞠を通じて信頼関係を築き、自分の意思で朝幕の友好・協調を実現していた。中流貴族の身分に過ぎない義時が、この実朝を傀儡化するなど非現実的である。情勢分析能力に長けた慎重な義時は、貴種の将軍実朝を支えることで執権という幕府NO.2の地位を確立したのである。

ただ、実朝は跡を継ぐ実子がいないという問題を抱えていた。そこで、信頼関係にある後鳥羽院の皇子を後継将軍に戴く親王将軍構想を発案し、建保六年(1218)一月、将軍家政所で審議した。政子・義時・大江広元ら幕府首脳部も賛同し、政子・時房が交渉のために上洛した。広元は頼朝を超える左近衛大将任官という実朝の希望を伝える使者の派遣を差配した。交渉の使者が政子・時房だったため、北条氏が親王将軍構想を発案したとみなされたこともある。

しかし、それはあり得ない。「治天の君」後鳥羽とは身分が違い過ぎる上、個人的な交流もない。この畏れ多い構想を発案できるのは、摂関家相当の身分を持ち、後鳥羽と親交のある実朝しかいない。

建保六年、実朝は後鳥羽の支援で急速に昇進し、武家では考え難い高位高官たる正二位・右大臣となった。交渉にあたった政子も、公卿相当の従二位に叙された。ただ、義時に関する史料はない。あえて表舞台には立たず、全体を俯瞰し、構想の実現に尽力していたのであろう。

ところが、建保七年一月、大事件が起きる。実朝が右大臣拝賀の儀で暗殺されたのである。幕府は混乱に陥り、後鳥羽は親王の鎌倉下向をやめた。危機を乗り切るには頼朝の後家、二代・三代将軍の生母、従二位の位階を持つ政子を表に立て、義時が幕府首脳部を率いるしかない。これまで培ってきた義時の真髄が発揮される時が来た。わずかに頼朝の血を引く二歳の三寅(のちの九条頼経)を将軍予定者として鎌倉に迎え、源頼義・義家も任官した「陸奥守」という官職を前面に押し出し、東国生まれの東国育ちの武士による政権へと幕府を導いていった。