詳しく説明しよう。

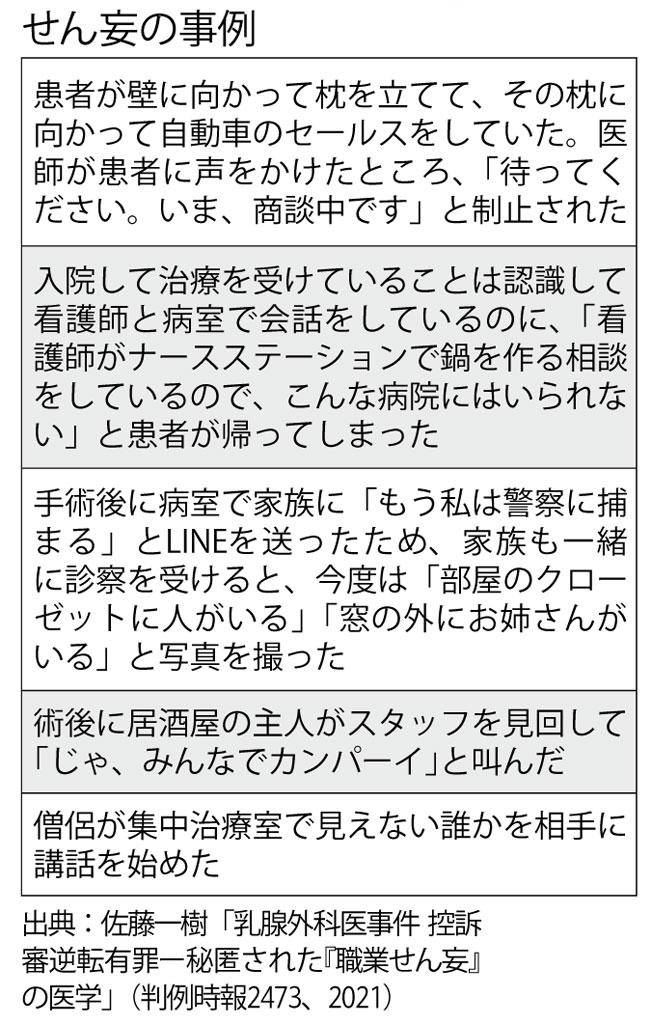

(1)の「せん妄」とは、手術時の全身麻酔や鎮静薬などで脳や体に負荷がかかったとき、意識がもうろうとしたり、周囲から見ると驚くような行動をしたりすること。病院では日常的に起きているが、社会的にはまだよく知られておらず、家族があわてることも多い。

せん妄は幻覚を伴うこともある。その場合、実在しない人や物がリアルに見える。夢とは異なり、現実の状況を認識したまま、幻覚は見える。一時的な症状だが、記憶に残りやすい。

女性の供述内容と複数の客観的事実が異なるため、医師側弁護団は「訴えは全身麻酔によるせん妄と幻覚だった」と主張した。一審・東京地裁は「その可能性はある」。しかし、二審・東京高裁は検察側証人の「幻覚はなかった」が採用され、有罪となった。最高裁はその証言を「医学的に一般的でない」とする趣旨で認めなかった。

(2)の鑑定結果について検察は「医師のDNA型しか検出されず、女性のDNA型は出なかった。それは医師のDNA量が多いから」とした。

DNAの型鑑定は「一卵性双生児でなければ、地球上に同じDNA型の人はいない」と言われるほど個人の識別性が高い。だが、今回は国内で初めて「DNA量」が裁判で争われ、その測定法(*2)と数値の信頼性に疑義が出ている。

科捜研がDNA量を測定したリアルタイムPCR法とは、DNAの型判定を目的とした事前準備の検査で、おおよその数値がわかればいい。通常コンピューターに保存されるはずの数値の根拠となるデータを検証できればよかったが、科捜研は一審開始前に消去した。データを検出したDNA抽出液も廃棄され、再鑑定もできなくなった。

このため、一審では数値は証明力が十分でないだけでなく、女性の乳房に唾液が付着する機会は会話など他にもあったと認められ、無罪だった。

二審では、このDNA量をめぐる疑義について検察側、弁護団の両方から事実の取り調べが請求されたがすべて却下され、審理されなかった。