《CAUSE WE’VE ENDED AS LOVERS》

ジェフ・ベックは、72回目の誕生日を迎えた昨年(2016年)夏、『ラウド・ヘイラー』というタイトルのアルバムを発表している。どこかのパーティーで出会ったという若い女性デュオ(ロージー・ボーンズ=ヴォーカル、カーメン・ヴァンデンバーグ=ギター)に声をかけて社会的メッセージも込められた曲を書き、彼女たちを大きくフィーチュアする形で仕上げた意欲作だ。今年1月から2月にかけての来日公演にも彼女たちを伴い、コアなギター・ファンたちを満足させるだけでなく、クリエイターとしての現在の姿もきっちりと示している。失礼ながら、まさに「老いてますます」という印象だった。

エリック・クラプトンの後任としてヤードバーズに参加したあと、ソロ活動をスタートさせた年から数えても、すでに半世紀。この間ジェフ・ベックは一貫して変わることなく、音楽界の流行や傾向などまったく眼中にないのではとすら思わせる、まさに求道者のような姿勢とスタンスでギターを極めてきた。そしてたくさんの名曲、名演を残してきたわけだが、なかでもとりわけ人気が高いのが、《コーズ・ウィヴ・エンディド・アズ・ラヴァーズ/哀しみの恋人たち》だろう。

サンタナの《哀愁のヨーロッパ》などともに、ハードルが高いことは理解しつつ、この曲への挑戦をつづけてきたというアマチュア・ギタリストも少なくないはず。ときどき顔を出す参加型のロック・バーGIGABAR(西麻布)の常連のなかにも、《哀しみの恋人たち》をかなりきっちりと弾きこなす強者が何人かいる。本連載では基本的な姿勢としてインストゥルメンタル作品は扱ってこなかったのだが、やはりこれは、取り上げないわけにはいかない。

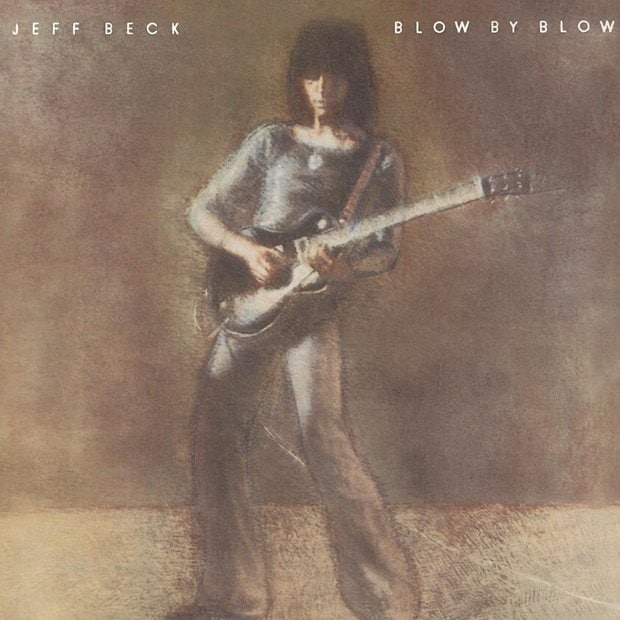

収録アルバムは1975年発表の『ブロウ・バイ・ブロウ』。ヤードバーズ脱退後、第一期/第二期ジェフ・ベック・グループで実験を重ね、ギターの可能性を追求していった彼が、長年の懸案をクリアするため、ベック・ボガート&アピスでしばらくストレートなロックを楽しんだあと、あのジョージ・マーティンの協力を得て取り組んだ、はじめてのロック・ギター・インストゥルメンタル・アルバムだ。これ以降ベックは、時おりゲスト・ヴォーカリストを迎えはするものの、基本的にはインストゥルメンタルを追求していくことになるわけで、『ギター殺人者の凱旋』という発表当時の邦題は、やや大げさではあるものの、けっこう的を射たものだったのかもしれない。

その『ブロウ・バイ・ブロウ』収録のオリジナル・テイクはもちろん、ライヴ・アルバムや映像作品などに残されたどのヴァージョンからも、ジェフ・ベックというアーティストの、ギターと向きあう真摯な姿勢のようなものが伝わってくる。自分では歌わないタイプのロック・ギタリストだからこそ、といえるのかもしれないが、どの音も、どのフレーズも、じつに表情豊かに歌っている。もちろんそれは、完璧なテクニックとトーン・コントロールに支えられてのこと。譜面に書かれたメロディを追っているだけでは、けっして、こういう音を手にすることはできないだろう。

《コーズ・ウィヴ・エンディド・アズ・ラヴァーズ》は、よく知られているように、スティーヴィー・ワンダーがベックにプレゼントしたもの。二人の親交は、『トーキングブック』のレコーディング・セッションからはじまり、いわゆる返礼としてスティーヴィーがジェフに《スーパースティション/迷信》を贈った。しかし諸事情からスティーヴィーのヴァージョンのほうが先に世に出てしまい、いわば仕切り直しの感じで贈られたのが、《哀しみの恋人たち》だった、ということらしい。

そのような逸話を残したジェフ・ベック版《コーズ・ウィヴ・エンディド・アズ・ラヴァーズ》は、アメリカ人ギタリストで、テレキャスターの名手だったロイ・ブキャナンに捧げられたものでもある。誰からも称賛されるギタリストは、成功や名声とは縁がなく、のちに不遇の死を遂げることになる男の音から、自分にはないなにかを聴きとっていたのかもしれない。[次回8/ 16(水)更新予定]