生活哲学家。文筆業のほかに、一般社団法人生活哲学学会代表、一般社団法人家事塾代表として、生活に関する講座の運営や企業の商品開発協力などを行っている。130万部のベストセラーとなった『「捨てる!」技術』(宝島社)や『子どもを伸ばす毎日のルール』(岩崎書店)、『あいさつができる! 後かたづけができる!』(池田書店)など著書多数。

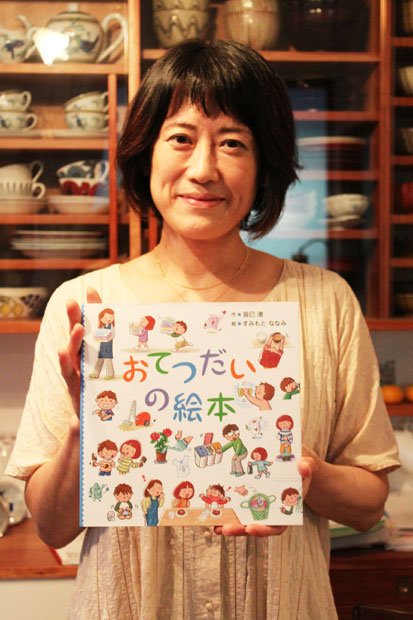

絵 すみとも ななみ

イラストレーター。日本児童出版美術家連盟会員。広告会社でグラフィックデザイナーとして勤務後、デザイン&イラストレーション事務所「スパイス」を設立。生活関連の書籍・雑誌を中心にイラストを制作。『ただしいもちかたの絵本』(金の星社)、『和のある暮らし』(PHP研究所)ほか多くの書籍にイラストを提供している。

そうじやせんたく、食事のじゅんびなど、おてつだいの仕方をイラストで楽しく紹介する『おてつだいの絵本』(金の星社)が2014年の発行以来、多くの子どもや保護者などから人気を集めている。

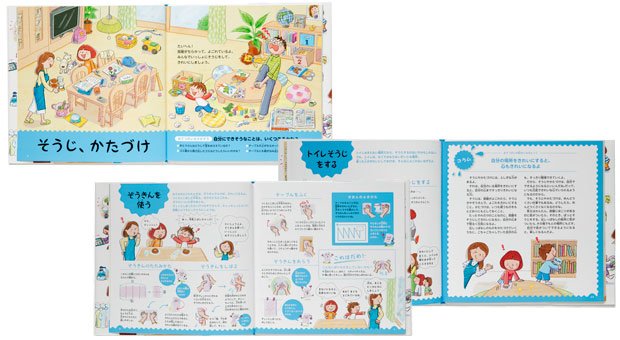

この絵本では「子どもの生活力を育むには、おてつだいが一番!」として<1>そうじ、かたづけ <2>せんたくとしゅうのう <3>食事のじゅんび・かたづけ <4>生活 の4章で構成される。それらの章ごとに「おてつだいをさがそう 自分にできそうなことは、いくつあるかな?」と、見開き(2ページ)の大きなイラストからおてつだい探しをしていく。

例えば<1>そうじ、かたづけ には「ぞうきんを使う」「まどをふく」「そうじきをかける」「みんなの場所をかたづける」「自分の場所をかたづける」「げんかんをはく」「おふろそうじをする」「トイレそうじをする」の8項目がある。それをすることの理由を含めた具体的なわかりやすい説明、そして章末に、おてつだいが好きになるヒント「自分の場所をきれいにすると、心もきれいになるよ」といったコラムも付く。

■豊かな子育てにもつながる

「日々の自分のことを当たり前にできる、いわゆる生活力。それは生きていく上でとても大切なことです。そのために『おてつだい』という切り口で、子どもと親向けに書いた本なのです。絵本という形では初めてです」と語る、生活哲学家でもある著者の辰巳渚さんに話を聞いた。

かつてであれば、当然のように子どもがおてつだいをした。今は、核家族・少子化で一家の家族の人数が減っていることもあり、お母さんが頑張って一人で家事をしてしまうケースが多い。だが、身の回りのことは自分でして、一緒に生きる家族のためにも協力をする、その生活力を子どもにつけることが大事なのだという。

おてつだいというと女の子を想定しがちだが、生きる力は男の子にも必要である。ただし「やりなさい」と言って、その場だけでやらせるのではなく、どれだけ習慣になって身につけさせるかだ。子どもは、お母さんはもちろんのこと、お母さん以外の家族、つまり、お父さんがどれほどの家事をしているかを見て、それを反映しているところもある。決して「家事=お母さん」ではないのだ。

「おてつだいをする子は頭がよくなる」というようなことを言っても、本当の価値に気づいていなければ伝わらないし、長続きもしない。また、体から得られる知恵は、回数と時間がかかる。逆に、回数と時間をかければ、それだけのものを与えてくれるのだ。その辛抱のようなものが、今の時代にも必要であり、豊かな子育てにもつながるところであろう。

■喜びややりがいも感じる

辰巳さんは主宰する家事塾で「お手伝い塾」「お片づけ塾」なども運営している。その「お手伝い塾」では、最初に「来てすぐに変わるとは思わないでください。いつか芽を出す小さな気づきの種をまくのがこの場です」と親に話す。しかし子どもたちは、必ずその場で楽しかったことや感じたことを言ってくれるという。築100年ぐらい経った旅館のそうじをしたときのことだ。柱を磨きながら「この柱は今までに何人の人が触ってきたのかなぁ」「そうじをしたら部屋が明るくなったような気がするねぇ」などと。そのような体験をすると、日常生活でも喜びややりがいも感じるようになる。その感覚は、自分の身の回りや人のために何かをすることに生きてくるのだ。

■10歳になるまでに

「少しだめなお母さんになってくださいね。頑張り過ぎですよ。逆に『助けて』と言えるお母さんになってください」と辰巳さんは話している。子どもにおてつだいをしてもらう一番の方法である。お母さんが頑張れば、すべて一人でできてしまう。自分の役割だから、自分でやった方が早いから、子どもにさせるのはかわいそうだからなどと思っている人が多いのだ。実際におてつだいをしてもらって助かれば、心から「ありがとう」とも言え、子どもは力になれたとわかればうれしく思い、自信となり次にもつながっていく。

この絵本を見ながら自分の家・部屋と比べて「どこからやろうか」というコミュニケーションのきっかけにもなる。「あなたの力が必要なの」。どのような作業も一人ですると大変でも、家族でやると楽しみながらできるところもあるだろう。年末の大掃除も、家族で一緒にするいいタイミングである。家のことを家族皆でやることで、少しずつ「家族」になっていくのだ。

辰巳さんは「10歳になるまでに、身の回りのことをひと通りできるようになるのが理想」と話す。子どもが自立したときに困らないよう、今からおてつだいをさせて「生きる力」を養っておくことも大切である。(朝日新聞デジタル &編集部 副編集長 加賀見 徹)

『sesame』2017年1月号(2016年12月7日発売)より

http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=18672