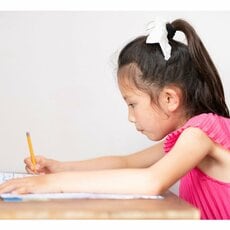

共働き世帯の増加などで学童のニーズは増え続け、「学童の大規模化」が進んでいます。ぎゅうぎゅう詰めになることで子ども同士のトラブルが起き、「学童に行きたくない」となるケースも少なくありません。学童をめぐる社会的な課題と、よい学童を見極めるポイントについて、学童保育所の運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表・萩原和也さんに聞きました。※別記事<「今日は学童に行きたくない」と子どもに言われたらどうすればいい? 親が知りたい学童との付き合い方>へ続く

【表】学童の待機児童数「ワースト20位」の自治体は?(ほか自治体データ全5枚)大規模学童では「子どもの安全安心」の確保が最優先

――そもそも学童に受け入れ人数などの「基準」はないのでしょうか?

「放課後児童クラブ」、いわゆる学童保育所の基準として、「児童一人あたりおおむね1.65㎡以上の面積を確保」、「おおむね40人の児童に対して、放課後児童支援員を2人以上配置し、そのうち1人は補助員(無資格)でもよい」などが定められています。ただ、実際は各自治体の条例にもとづいた運営にゆだねられています。基準を超えたところで開設禁止となるわけではないため、ぎゅうぎゅう詰めの学童、大規模学童が一向に減りません。

――そのような学童に通わざるを得ない場合、どうしたらよいでしょうか。

大規模学童は確かに多いですが、子どもと関わっている職員は、できるだけ子どもの安全安心を最優先に、子どもと保護者が安心して学童を利用できるように努力しています。

例えば、活動する子どもの集団を分割する、おやつや外遊びの時間を集団ごとにずらす、児童数の確認や出欠連絡等でICT化を進めて効率的な業務の実施に取り組んでいる、などがあります。

状況が厳しいからこそ、学童の運営側はより一層、子どもの立場を考えて業務に従事しています。その点は間違いないところなので、保護者の方には安心して学童を頼ってもらって大丈夫です。

子どもや職員が楽しそうに過ごしているかがポイント

――よい学童かどうかを見極めるポイントはありますか?

これから学童を検討する場合、まずはアポイントを入れたうえで必ず見学に行くことです。その際、ぎゅうぎゅう詰めとは少し違う観点ですが、楽しく過ごせそうな場所かどうかを見るために、子どもたちの過ごし方をチェックするといいでしょう。

次のページへぎゅうぎゅう詰め学童で起きるトラブルとは?