たくらみ中学年(小学3・4年生)クラスが今年度最後に取り組むテーマは「色」です。

「色は想像力を膨らませる」を合言葉に、色の魔法使いとして紙芝居づくりに挑みます。

「ああ、今度こそは外に出かけるプロジェクトやと思ったのに……」

今回のミッションを知り、冬の寒さなどものともしない元気っ子のKくんははじめちょっと残念そうな様子を見せました。

「もしかして、発表会ではその紙芝居を朗読すんの?」

私への質問に「もちろんそうやで」と返事をすると、先程とは一転して彼は少しニヤリとした表情を浮かべます。これまでにない試みだけに、好奇心旺盛な彼の心をくすぐったのかもしれません。

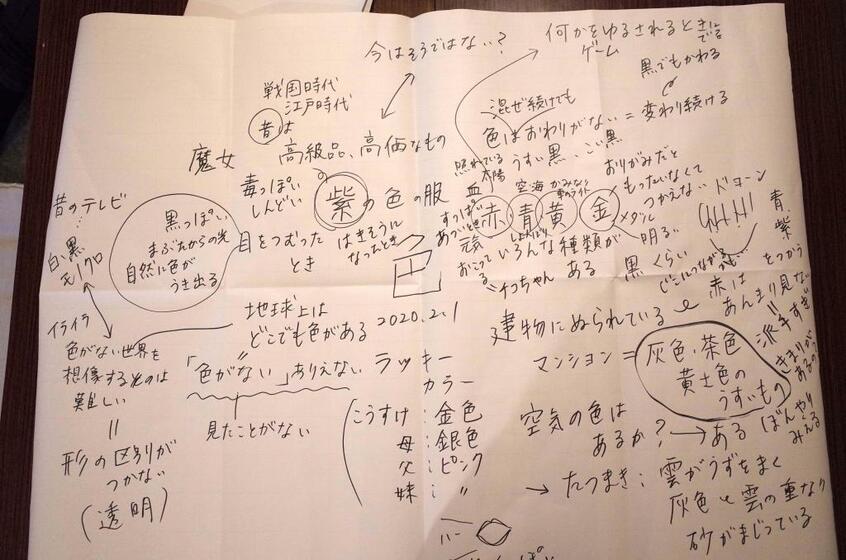

いつも通りテーマに関する生徒たちの既有知識を確認するところからプロジェクトはスタートします。

「紫って昔は高級品に使われてたんやって。お母さんが言ってた」

「えっ、ほんまに!?なんか毒っぽい色のような気がするけどなあ」

この発言を皮切りに、まずは具体的な色に関する意見が次々と出てきました。

「赤は元気な感じがする!」

「僕やったら、太陽とか血を思い浮かべるわ」

「暑い日を表すのにも使うよね」

「あと、照れたら顔が赤くなるとか(笑)」

「怒っている印象もあるなあ。だって、チコちゃんがよく顔を真っ赤にしてるもん」

赤色一つとっても、様々なイメージが存在することが改めてわかります。

「赤」に続いて「青」や「黄」と連想を繰り広げるなかで、不意に「金」に着目した発言が飛び出します。

「金色の折り紙はもったいなくて使えない!」

これには子どもたちだけでなく、私も大ウケです。世代を超えて共感できるあるあるネタと言えるでしょう。

「建物にも色が塗られてるで」

「マンションだと灰色とか茶色とか薄い黄土色みたいなのが多いと思う」

「そう言えば、赤とか派手すぎる色はほとんど見たことないわ」

「もしかしたら、(建物に)どんな色を使ってよいか決まりがあるんかな?」

私たちの生活においてどのように色が用いられているか。素朴な疑問を出し合うなかで、彼らの視野が少しずつ広がっていくのを感じます。