アメリカで「不登校」は存在しない

そうした背景から、地域レベルでも家族支援や子育てへの理解と協力がいっそう深まるユタ州ですが、学校へ行かない子どもたちと、どう向きあっているのでしょうか?

まず、アメリカには日本のような意味での「不登校」という言葉や概念は、基本的に存在しません。アメリカ生活24年の筆者が感じる個人的な視点ですが、日本の「不登校」は教育制度の中で「通常登校すべきもの」という前提があるように感じます。

「行きたくても行けない」「学校に適応できない」「心理的・社会的な背景から登校できない」というネガティブなニュアンスが強いように思えるのです。

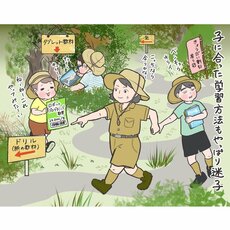

一方アメリカでは、「学校に行かない」状態であっても、それは「学び方のひとつ」。「不登校=登校できないことによる問題」というレッテルにはなりません。

アメリカでは、家庭学習やオンラインスクールなど、さまざまな選択肢があるので、日本でいう「不登校」という概念自体があまり存在しないのです。

学校に行かないことが問題ではなく、シンプルに「学び方の選択」の一つなのです。

それでも、親としては受け入れがたい現実

もちろん、学びの選択肢がさまざまあるからといって、アメリカに住むすべての親たちが、子どもが学校に行かないことをすんなり受け入れているわけではありません。

筆者の息子は高校2年生(16歳)のときに不登校になりました。州ごとに法律は違いますが、アメリカでは17歳または18歳までが義務教育期間です。

「高卒でなければ良い仕事に就けない」という、親の勝手な固定観念。当時は親としてかなりの葛藤がありました。

とくにアメリカ人の父親と息子の衝突が多くなり、家の中は重たい空気でどんより。けんかが始まると、息子より2歳年上の娘は、自分の部屋へ逃げるように無言で立ち去ります。そしてけんかがおさまるまで部屋から出てこない。そんな日々の繰り返しでした。

大自然が大好きな息子は、16歳のときに車で家を飛び出し、暗闇の山奥で車が故障して帰れなくなったことも。

子育てと仕事のストレスで、当時はパニック障害の症状が出ていた筆者。ときおり襲ってくる発作におびえながら、夫婦で息子の学校のカウンセラーへ相談しに行く日々でした。

後編<アメリカでわが子が「不登校」に そんなとき、親はどうする?【体験記】>に続く