アメリカには日本のような「不登校」という言葉や概念はなく、学校に行かないことは「選択肢の一つ」だといいます。では、子どもに不登校の兆しが見えた場合、アメリカではどのようなサポートや学びの選択肢があるのでしょうか。アメリカ・ユタ州のライター、トロリオ牧さんが、自身の息子さんの体験を交えながらアメリカの不登校事情をレポートします。※前編<「不登校」をめぐる日本とアメリカの違いとは? 学校に行かないことは「選択肢の一つ」にしかすぎない>から続く

【マンガ】不登校、親から見た世界・子どもから見た世界はこんなに違う(全31枚)* * *

学校や行政ではどんなサポートをしてくれるの?

子どもに不登校の兆候があった場合、アメリカでは次のようなサポートに頼るのが一般的です。

●学校カウンセラー

アメリカの学校にはカウンセラーが常駐していることが多く、不登校の傾向がみられたときは、生徒に合った選択肢を、カウンセラーや教師が紹介してくれます。

ただすべての学校で一貫して案内しているわけではないので、対応にばらつきがあるのも事実です。親側が相談したときに、ようやく選択肢が示されることも。

●学区・州の公式サイトの情報

各学区や州の教育庁の公式サイトに、ホームスクールの手続き方法やオンライン教育のリンクがあります。信頼性は高いのですが、自主的に探さないとたどり着きにくいため、情報格差が生じやすい現状もあります。

●保護者ネットワーク

地域の保護者ネットワークやSNSグループなどで、親同士のつながりが、情報の流通源になっています。経験者同士の情報の共有が、頼りになる場面が多くあります。

その他にも、非営利団体や支援団体が、保護者向けにイベントを開催していることもあります。

「学校に行かない=学びを選び直す」という認識

筆者の場合、高校2年生のときに不登校になった息子の件があり、息子の学校のカウンセラーに相談するなかで、たとえ学年の途中であっても、自宅で自分のペースで学びながら卒業できる選択肢があることを知りました。

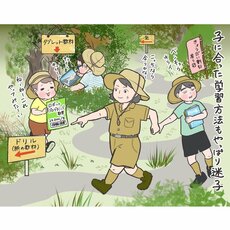

アメリカでは、「学校に行かない=学びを選び直す」という視点から、さまざまな支援が複合的にととのっています。

家庭で親から学ぶホームスクール(主に小学校低学年)や、州認可のオンラインスクール、通学とオンラインの両方で学ぶハイブリッド教育など、プログラムはさまざまです。オルタナティブ教育といって、生徒それぞれに合わせた少人数制の柔軟なカリキュラムを提供する、代替高校もあります。

筆者が暮らすユタ州では、「学校に通わない」という選択肢も法律で認められています。とはいえ、ホームスクールやオンライン学習などの制度の存在を、最初から学校側が積極的に案内してくれるわけではありません。多くの家庭では、自分で情報を探し、地域の親同士のネットワークから学んでいくことが多いのです。

次のページへ息子がとった意外な選択肢