でも大人が仕切ってしまうと、子どもは指示待ちになります。大人が介入することで、子どもの成長のチャンスを奪ってしまうのだと実感しました。命の危険があることは注意すべきですが、それ以外は子どもに任せようと思いました。

あと、うちはひとりっ子だしお父さんもいないので、友だちにいつも家にきてもらっていました。佐々木正美先生が「きょうだいがいないのであれば、よその子を借りてきてでも遊ばせなさい」というようなことをおっしゃっていたので、素直に実践しました(笑)。

6年間の寮生活。何気ない言葉をハガキに込めて

――中学・高校は全寮制の学校に入学させたのですね。

学校見学をして本人がとても気に入った学校でした。自然が豊かで、探究学習を中心とした教育方針だったんですが、それ以上に6年間の全寮制の生活が息子の言葉を成長させたと思います。

寮では中1から高3までがともに暮らし、部屋も2人部屋。コミュニケーション力は、そこで快適に暮らせるかどうかの武器になります。

失敗もたくさんしたと思うんですけれど、若いうちは失敗してナンボです。ときには痛い目にあって、許して許されていくなかで、相手の気持ちを汲み取ったり、適切な言葉に置き換えて伝えたりする力が身についたのだと思います。

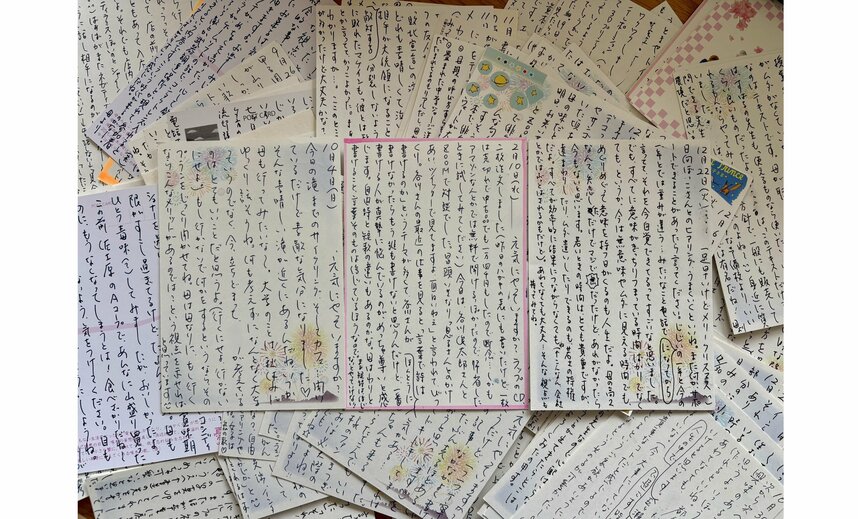

――俵さんは寮に住む息子さんに向けて、6年間毎日ハガキを送ったそうですね。大変だったのでは?

全然大変じゃないです。息子が家にいれば食事や洗濯いろんな世話がありますけど、ハガキを書くのは、ものの数分。「梅雨が明けたね」とか「この本がおもしろかった」とか、本当になんでもないことばかりです。

でも、「なんでもない言葉」には安心感がありますよね。家で暮らしていれば普通に交わすような、なんでもない言葉を届けたかったんです。

それに「ハガキを書いている時間は、たしかにあなたのことを考えているよ」と、それを伝えるツールにはなったと思います。

――俵さんのお話をうかがっていると、大人がどれだけ言葉を大切にしているかで子どもの言葉も変わってくるのだと気づかされます。大人自身が言葉を育てるためにできることはなんですか。

次のページへ子育てと短歌は相性がいい