批評家の東浩紀さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、批評的視点からアプローチします。

* * *

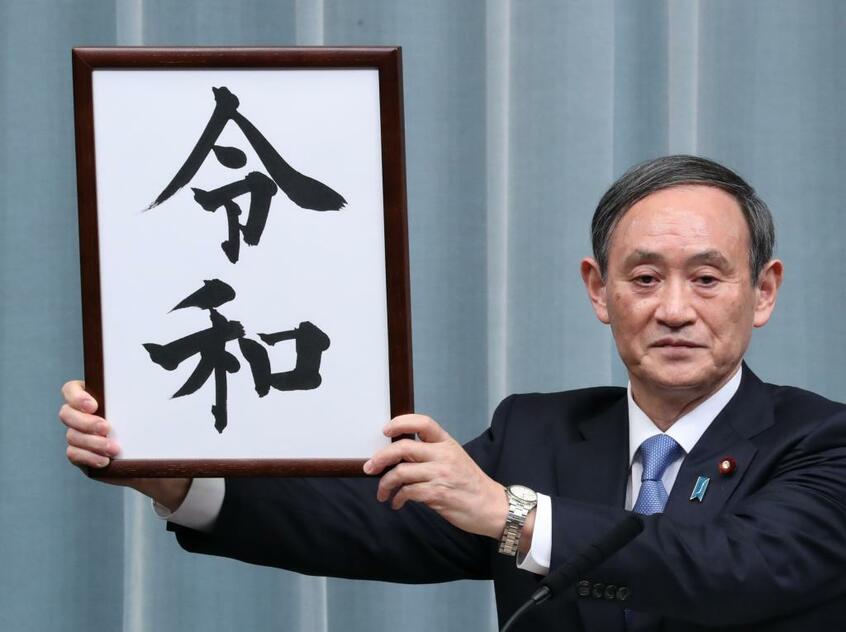

新元号が発表された。出典は万葉集巻第五にある大伴旅人の文章だという。

漢籍でなく国書が元号の典拠となったのは史上初といわれ、一部識者はそこに政権の国家主義的主張を見ている。しかし、典拠の文章はじつは和文ではなく漢文で、それ自体も漢籍を下敷きに書かれている。政権も当然それを知っていたはずで、出典は国書とも漢籍ともいえない。そもそも万葉集の時代には、日本でも知識階層はみな中国語を操っていた。日本発か中国発かを議論すること自体に、あまり意味がないというべきだろう。

その前提で記せば、個人的には万葉集の選択はけっして悪くないと感じている。万葉集収録の歌の詠み手は、天皇や貴族から下級官吏や防人までさまざまな階層にわたっている。女性の詠み手も多く、方言の歌も集められている。つまり、いまふうにいえば、かなり「多様性」に配慮した歌集なのだ。

同じことを、万葉集は大衆文学やジャーナリズムの原点に位置すると言い換えることもできる。当時の東洋では漢字がすべてだった。漢字で記せないものは文明の外部にあった。万葉集は、そのような条件のもと、文明=漢字を換骨奪胎し、いささか異形ともいえる万葉仮名を編み出すことで、文明の外部=大衆のことばを記録し後世に残そうとしたじつに貴重な試みだったのである。その価値は、日本か中国かといった二分法ではなく、世界史的な観点で評価してよい。

令和時代は平成にもましてグローバリズムが進むだろう。私たちはいま、グローバリズムがすべてであり、新たな文明=巨大ITプラットフォームで処理できない情報は原則「なかったこと」になってしまう、そんな時代に突入しつつある。その条件のなか、文明の外部=プラットフォームに乗らない情報をどのように吸い上げ文化に変えていくか。それは今後どの国でも課題となるはずだ。

この国はかつて万葉集によって漢字のグローバリズムを換骨奪胎し、文明を大衆に開いた。同じことが21世紀のグローバリズムに対してできるのか。新元号はそんな問いを投げかけているようにも見える。

※AERA 2019年4月15日号