子どもたちがこれから生きる社会において「好きなこと」がある大切さを感じていても、それをどう見つけ、伸ばしていけばいいのか、悩む親は多いもの。そこで、「AERA with Kids冬号」(朝日新聞出版)では、「子どもの好奇心に火をつける」授業で注目を集める探究学舎代表の宝槻泰伸さんに取材。親子の行動・判断基準にギャップがあることが明らかに! 親としての心構えやアプローチのしかたについて教えていただきました。

* * *

「子ども自身が好きなことを見つけて欲しい」「好きなことを仕事にしてほしい」。そんな親御さんの声はここ数年ぐんと増えています。親自身が「安定を求めるだけが幸せじゃない」と思い始めている表れだと思います。

ではそのためにはどうしたらいいのでしょうか。

「子どもが夢中になるものを見つけて見守る」ことが大事、とわかっていても、実際にはすごく難しい。その原因は二つあると考えています。

まず一つは、子どもの「好きなもの」「夢中になるもの」は必ずしも好ましいものではないということ。ゲーム、YouTubeなどですね。これらは、中毒性のある「依存型の熱中」です。そもそもこれらは大の大人が知恵を絞り、力の限りを尽くして「面白い」と思わせるものを作っているのですから、子どもがハマって当然です。

二つめは、親というのは常に子どもの将来に漠然とした不安を抱いているということ。だからテストの点が落ちれば塾に入れたくなるし、成績がいいこと=善、悪いこと=悪と判断してしまう。

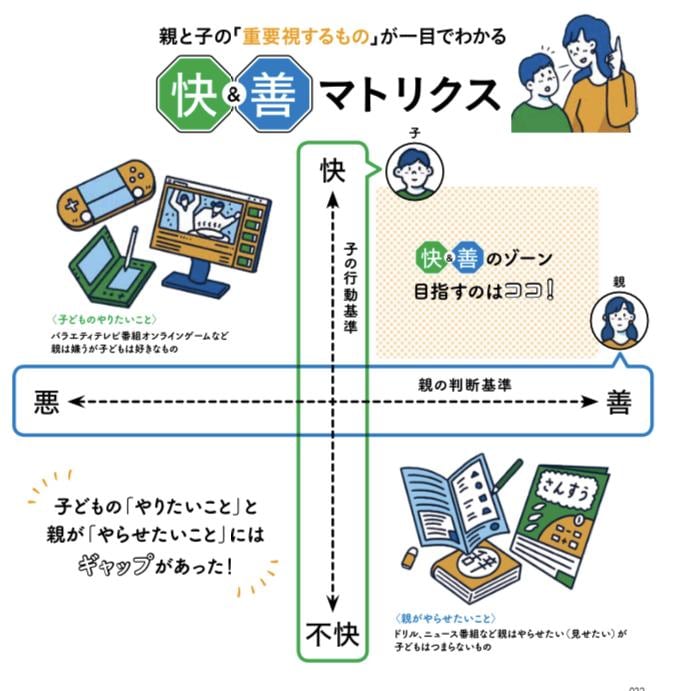

これをひとつの図に表したのが上のマトリクスです(画像)。

多くの場合、大人は横軸の「善」か「悪」を重視します。ニュース番組や算数ドリルは善。くだらないマンガやオンラインゲームなどは悪といった具合です。

ところが、子どもの行動基準は多くの場合、縦軸の「快」か「不快」かです。ニュース番組や算数ドリルは子どもにとってつまらないから「不快」。マンガやオンラインゲームは面白いから「快」。親は日々何をしているかというと、「不快な善」のゾーンに導こうとしていることが多いのです。

次のページへ