(2)寝る30分前からリラックスして過ごすようにする

「明日の時間割そろえたの?」「もう寝る時間!」とドタバタと一日を終え、脳や体が興奮したままの状態では、なかなかすぐには寝つけないもの。深い眠りにつくためには、日中優位になっている交感神経から副交感神経に切り替える必要があります。切り替えには2時間かかるといわれていますが、少なくとも就寝30分前からは、暗めの部屋でのんびり過ごしましょう。

<親の行動Point>

読書やおしゃべり、ストレッチなどがオススメ。続きの気になる漫画は避けて。

(3)寝る2時間前までに食事、90分前までに入浴がベター

もしお子さんの眠りが浅いようであれば、食事や入浴の時間を見直すのも一つの手。寝る前に食事をすると、血糖値が上がったままなので、疲労を回復させる成長ホルモンが十分に出ず、疲れがとれにくくなります。また、スタンフォード大学の西野精治教授は、就寝90分前に入浴をすませることを推奨。深く眠るためには、就寝時に体の内部の体温を1度下げることがポイントです。

<親の行動Point>

寝つきの悪い子には、食事やお風呂の時 間を今よりも早められないか調整してみて。

(4)寝る前に親子で会話をするとぐっすり眠れる

寝る前のリラックスタイムは大切。オススメの過ごし方の一つが、親子でおしゃべりを楽しむこと。会話やスキンシップをすることで、幸せを感じさせる脳内物質のオキシトシンが分泌されます。オキシトシン的幸福は、いわば「つながり」の幸福。非常にリラックス効果があるので、幸せな気持ちで眠りにつけます。今日うれしかったことなどを話してみては。

<親の行動Point>

子どもを膝に乗せて抱っこする、20秒以上のハグでもOK。ペットと触れ合うのも◎

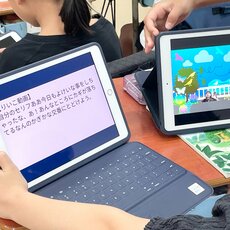

(5)寝る直前に3行ポジティブ日記を書いてみる

寝る前にお子さんに余力があればやってみてほしいのが、3行ポジティブ日記。今日あった楽しかったことを三つあげ、それぞれ1行でいいので書きます。なくても、無理やりひねり出そうとしてみてください。寝る前15分以内にやるのがポイントです。寝る直前は記憶に残るので、1日をポジティブなイメージで終わることができ、ポジティブ思考の練習にもなります。

<親の行動Point>

「給食がおいしかった」「いつもより早く宿題が終わった」など何でもOK。

(6)勉強より睡眠! よく眠ったほうが記憶が定着する

一昔前は「受験生は睡眠時間を削って勉強することが当たり前」でしたが、私は「勉強か睡眠か」と聞かれたら、絶対に「睡眠」と答えています。記憶を定着させるためには睡眠時間が6~7時間は必要だと証明されているからです。別の研究では「質のいい睡眠をとっている人ほど学習内容が定着する」こともわかっています。

次のページへスッキリ目覚めるには