子どもの学習は、丸暗記の時代から考える時代へ変わるとともに、さまざまなドリル(問題集)が登場しています。楽しくて思わず解きたくなるドリルを、数学教師芸人タカタ先生が選んでくれました。お子さんがワクワクするドリルが見つかりますように! 子育て情報誌「AERA with Kids2024冬号」よりご紹介します。

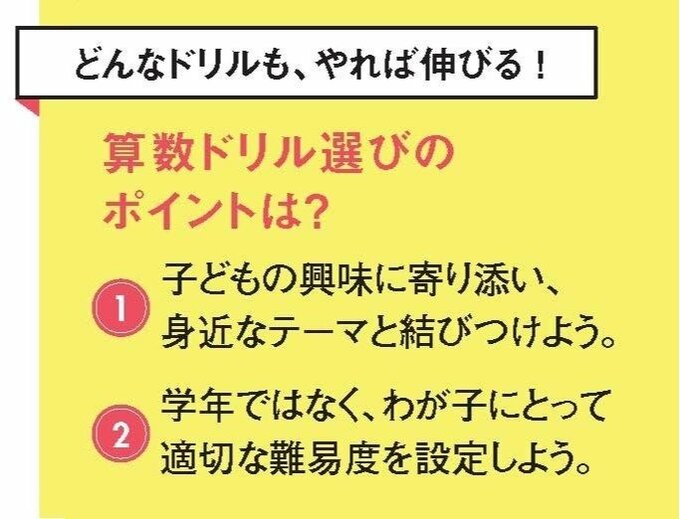

【図】算数ドリル選び、2つのポイントはこちら!既知×未知でやる気を引き出す

年々、種類が豊富になるドリル。何を基準に選んだらいいのか、迷う人も多いのではないでしょうか。

「子どもが自ら興味を持つポイントは、すでに知っている=既知のことと、まだ知らない=未知のことを結びつけることです」

そう話すのは、なんと3歳のころからドリルが好きだという数学教師芸人のタカタ先生。

「例えば、円周率を教えるとき、ぼくはトイレットペーパーを見せながら説明します。トイレットペーパーを1周分切り取って直径にあてがってみると、『円周は直径の約3倍』を実感できますよね。子どもはトイレに行くたびに思い出し、知識が定着していくでしょう」

ドリルも、子どもの身近なテーマや好きなキャラクターが登場するなど「既知」の要素がある本を選べば、「未知」の問題にも興味を持ちやすくなるのだと言います。

そして、わが子に合った難易度設定も重要です。

「簡単すぎず、難しすぎず、ちょっとがんばればクリアできるくらいの問題だと、次の問題も解いてみたくなる子が多いです」

でも、せっかく買ったドリルに子どもが取り組まなかったら、文句を言ってしまいそう……。

「親は強要せず、わからないふりをして、子どもに教えてもらうというスタンスがおすすめ。誰かに教えるためには、考え方や解き方を言語化しなければならないので、子ども自身も理解が深まります」

まずは1日5分のすきま時間でいいので、子どもと毎日ドリルを開いてみて、とタカタ先生。

「究極を言えば、どんなドリルでも”やれば伸びる”んです。習慣化すれば、必ず力はつきますよ」

タカタ先生おすすめの遊べるドリル「算数編」

◆おとなも子どもも夢中になれる!魔法の計算あそび

杉之原眞貴/著 CS出版 1650円

紙飛行機を飛ばしたり、コピー用紙を折りたたんだり、トランプをめくったり。身近なものを題材に、分数やかけ算の概念を学べる教材です。手を動かしながら、遊び感覚で知識が定着。大人も夢中になります!(低学年、中学年向け)

次のページへ自分の本が傑作(笑)