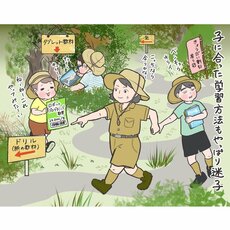

「うちの子は算数が苦手だけど、どこから手をつければよいのかわからない」という親御さんも多いのではないでしょうか。より効果の高い算数の学習法を伝える今木智隆さんは、中学受験を考えている子どもの場合、「苦手を真っ先に克服しないと手遅れになってしまう分野がある」といいます。今木さんの著書『小学生30億件の学習データからわかった 算数日本一のこども30人を生み出した究極の勉強法』(文響社)からお届けします。

【表】学力が高い家庭がやっている生活習慣はこちら中学受験をしないなら「時計」は後回しでOK

時計は日常的に使うものなので、お子さんが時計問題をできないと親御さんが気にしすぎてしまうことがあります。しかし、そもそも基本的に十進法で成り立っている算数の世界の中で、時計というものは非常に特殊な存在で、子どもにとってはわかりづらく、つまずきやすいものです。

考えてもみてください。時計の世界では12の次が1だったり、60の次が1だったり、午前や午後というそこでしか使わない概念が登場したり、さらに盤の上でぐるぐる回る長針・短針・秒針が示したところを数字として読み取らないといけなかったり......算数のほかの分野とはおよそかけ離れたところにありますよね。

いくら身近にあるものだからといって、こんなに複雑なものが小学1年生で教えられていること自体に無理があるとさえ感じられます。しかも、小学4年生以降の高学年、そしてその先の中学数学でも、時計は一切取り上げられません。中学校の入試で出題される可能性があるだけです。

極端なことを言えば、中学受験をしない子どもが算数を勉強していくうえで、時計が読めなくてもほとんど問題はありません。

「時計の針が読めないと日常生活で困るのではないか」と思う方もいるでしょうが、実際のところ、デジタル時計さえ読めれば問題ありません。現実にアナログ時計が読めない大人はほとんどいないわけですから、小学校低学年の時点できちんと読めなかったとしても、いずれどこかで読めるようになるはずです。

次のページへ位がわからないとどうなる?