「デジタルネイティブ」といわれるように、今どきの子どもたちの日常には、遊びや学びなどあらゆる場面でデジタル機器が登場します。しかし、ゲームや動画視聴などがやめられず、ネット依存になる子どもが年々増えているのも事実。その症状や注意点などを、スマホ依存防止アドバイザーとして、多くのネット依存の子どもたちと向き合う臨床心理士・公認心理師の澤口ゆりあさんに聞きました。

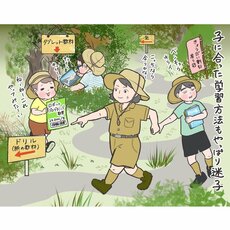

【マンガ】ゲームや動画をやめられない小2男子が「時間を守れるようになった」3つのコツは?(全11枚)赤ちゃんもスマホ依存傾向になるのです

――ネット依存とは、どのような症状なのでしょうか。

たとえば「約束の時間になったらゲームを切り上げよう」など、自分の意思でコントロールができない状態です。そうなると、生活の中でなによりもゲームが最優先、問題が起きてもやめられなくなります。

さらに、親が寝たらこっそりスマホを持ち出して布団の中で見たり、注意すると暴言を口にしたり暴力をふるったり。だんだん昼夜逆転の生活になり、学校にも行けなくなってしまいます。このような状態が依存症です。

――子どもがネット依存傾向になってしまったら、治るのでしょうか。

保護者やカウンセラー、学校の先生方からの質問で多く受けるのが「ゲーム依存に効果のある病院を紹介してください」「たくさんのスマホ依存傾向の子どもたちを改善させたと聞いています。うちの子を治してください」「スマホをやめさせるマニュアルはありますか?」といったものです。

このような質問は、正直、とても困ってしまいます。なぜなら、ネット依存によく効く薬も、フローチャートのようなプログラムもありません。改善の方法は子どもそれぞれですし、なにより親御さんや先生の関わりがとても大切だからです。

ちなみに、赤ちゃんもスマホ依存傾向になります。赤ちゃんのように、小さな子どもほどハイリスクといわれています。身近であるからこそ、子どもとデジタルの関わりには、大人の注意が欠かせません。

「どこかに、誰かに任せれば安心」というわけではなく、そもそも「どうしてそのような状態になったか」「困っているのは本人なのか、保護者なのか、それとも学校なのか」「対象者自身がなんとかしたいと思っているのか」など、大人が振り返って考えなくてはいけないことがたくさんあるのです。

次のページへゲームをごほうびにするのは危険