小学校や中学校で、近年子どもの体力低下、運動能力の低下が問題になっているといいます。なぜそのようなことが起きているのでしょうか。対策は? 『親と子のギャップをうめる 知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド』(笠間書院)から紹介します。

【マンガで読む】不登校、親から見た世界・子どもから見た世界の違い(全31枚)家の中で「ジャンプはダメ」と言われて育つ都会の子どもたち

ボールが遠くへ飛ばない。高くジャンプできない。都内の公立小学校の女性教諭は、教え子たちの体力テストの結果を見て驚きました。

「ボールが飛ばなくなったのは、ボールを思いっきり投げる経験が少ないからだと感じます。だから投げ方を教えると伸びるんです。ジャンプの経験が少ない子も目立ちます。『マンションに響くから家の中でジャンプしたらダメ』と言われて育ったある子どもは、本当にうまくジャンプできません。全体的に経験不足だと感じています」

コロナ禍で小中学生の体力低下が顕著に

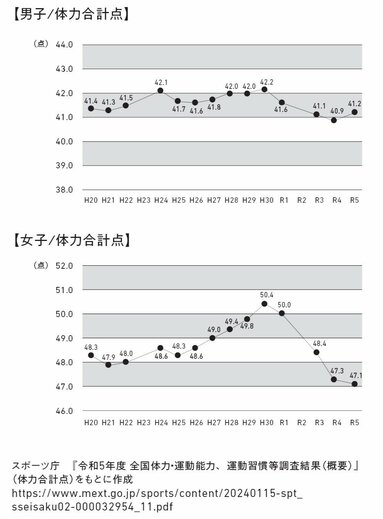

子どもの体力低下はデータに表れています。スポーツ庁は毎年、全国の小学5年生と中学2年生の体力や運動能力の調査を行っていますが、上昇傾向にあった「体力合計点」がコロナ禍を機に低下し、影響が浮き彫りになりました。巣ごもりムードが落ち着いた現在は少し回復傾向にあるものの、以前の水準には届いていません。特に中学生女子の体力低下は顕著です。スクリーンタイムの増加とともに放課後を自宅で過ごす子どもが増え、木登りや鬼ごっこなど、外遊びの中で自然に培う体力(調整力)がつきにくくなっていることが懸念されています。

放課後はインドア派の子どもが増える中、「学校でも運動をする機会が減った」と懸念する教員や保護者の声もあります。学校で恒例だった体育行事が短縮、中止になるところが増え、その準備に費やす運動量も減少しています。例えば運動会。以前はお弁当持ちで丸一日楽しんだものですが、コロナ禍をきっかけに「午前のみ、お弁当なし」で短縮する学校が増えました。

その分ダンス種目が消え、それに伴う練習の機会を失った小学校もあります。「リズムに合わせて体を動かせない子が増えた」と感じている教員も。陸上大会や球技大会、マラソン大会を廃止する学校や、プールの老朽化などを理由に水泳の授業自体を廃止する学校も増えてきました。

次のページへ見直される朝の運動