1980年代、加盟したばかりの雅夫さん。当時の店内は米国の影響が色濃かった

何だ、これは!──1970年代後半、当時、地元の栃木県宇都宮市で百貨店勤務をしていた垣内雅夫さん(73)は、近所にできたセブン-イレブンを見に行って衝撃を受けた。

町じゅうの商店が閉まった深夜、セブン-イレブンには人が押し寄せていた。店内には商品がぎっしり並び、コーヒーあり、ファストフードあり、明るい雰囲気の中、誰もが買い物を楽しんでいた。

「それまで見たことのない近代的な店で、本当にびっくりしましたよ」

同じ流通業界で働いていた身として、米国で成功していたセブン-イレブンの将来性に関心があった。目の当たりにした集客力に、「自分もやってみたい」と心が動いたという。

ところが、子どもがまだ幼かったことで妻の佳代子さん(64)は転職に躊躇した。だが、本部の熱い説明を聞くにつれ、しだいに「やるしかない」と、夫婦の思いは固まっていったそうだ。80年春、雅夫さんは加盟店オーナーとなり、まだ全国千店に満たなかったセブン-イレブンに人生をかけた。

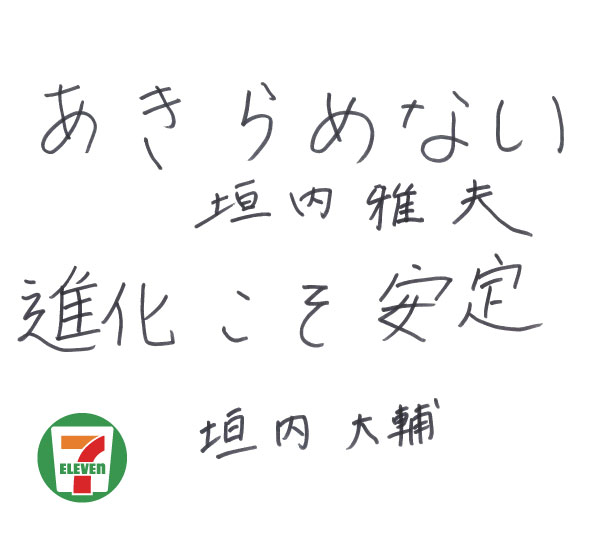

「あれから40年。商売は山あり谷あり。肝心なのは、途中で投げ出さないこと」

雅夫さんがそう言い切るのは、加盟した当初、しばらく続いた業績不振の苦しさを知っているからだ。最初にオープンした店は、宇都宮駅から少し歩く住宅街の一角で駐車場がなかった。雅夫さんは振り返る。

「オープン初日、朝7時に開店しても誰も来ない。30分後、やっと主婦の方が買い物に来てくださった。店を繁盛させるには地道な努力が大事だとよくわかりました」

コンビニエンスストア自体も少なく、集客ノウハウがまだ確立していなかった時代だ。商売の道は、自分で切り開くしかなかった。

「生活がかかっていますからね、必死で知恵を絞りましたよ」

御用聞きに回ったり、クリスマスケーキの予約を取りに行ったり。今でこそ、当たり前の販売スタイルだが、80年代当時、予約販売をするコンビニは例がなかった。そうして年中、独自に商売を仕掛け、常連客を増やし、いつしか「垣内さん、次もお願いしますね」と、お客さまから頼られる店に。売り上げは、右肩上がりで伸びていった。

興味深いのは、店の運営に没頭していたにもかかわらず、雅夫さんが「うちは家庭第一主義だから」と言うことだ。長女の絵美さん(42)、長男の大輔さん(38)が幼いころ、幼稚園や小学校が長い休みに入ると佳代子さんは店に出ず、子育てに専念したそうだ。

大輔さんも「家業がコンビニだからといって、親がうちにいないとか、構ってくれないとか、寂しい思いをしたことは一切ないんです」と言う。この徹底した"家庭ファースト"の経営が、のちに店の発展につながってゆく。

95年、宇都宮市に隣接する現在のさくら市に「セブン-イレブン下野氏家勝山店」として移転オープン。オーナー契約更新のタイミング、厳しい時期を耐え、より集客力のある立地を求めての決断だった。

実は自分で物件を探したが、納得のいく場所が見つからず、店を畳もうかと苦慮したという。だが、その様子を知った本部担当者が相談に乗り、提案してくれた場所が下野氏家勝山店だった。

「こっちが一生懸命に商売していたら、必ず親身になって協力してくれるのがセブン-イレブンという会社なんだ」

と、雅夫さんは悟ったという。国道に近い新たな店は、予想以上に繁盛した。折しも世はスキーブーム。雪山を目指す者たちを乗せた車が深夜、続々とやってきた。

「忙しくて忙しくて、前の店の10倍以上、売り上げた日もあったよね」

と、佳代子さんもうれしそうに話に加わる。だが、いい時期は続かない。開店3年後、近くにバイパスが通ったため、店前は裏通りになってしまった。

「ガクッとお客さまの数が減って、知人たちが『店を閉めて居酒屋にしたらどうか』などと心配してくれてね」

雅夫さんは林が残る町の様子を丹念に調べ上げた。近い将来、店前に千戸規模の新興住宅街ができること、企業の独身寮が建設されることなどの情報をキャッチ。「今後、人口が増える」と確信し、店を続けることを決めたという。目先の商売は苦しくても希望がある限り、前に進む。

「決めたらやる、諦めない。商売、これに尽きるんですよ」

チームワークを大切にする大輔さん(右)は、奥田康代さん(47)ら従業員とふだんからよく話す

「後を継ぎたいと言ったのは私から」

小学生からバドミントン一筋、実業団でも活躍した大輔さんが店で働きたいと雅夫さんに告げたのは、十数年前のことだ。

「昔から家庭を大事にする親の背中を見てきたので、自分も店をやりながらいい家庭を築きたいと思うようになった」

そう話す大輔さんの思いに応え、雅夫さんは快諾した。雅夫さんは言う。

「親が敷いたレールに沿って、後を継げと言ってしまうと、息子の成長はないんです。自分で考えて出した結論なら応援したい」

大輔さんに売り場を任せていったのは、そんな親心からだ。以来、"垣内ファミリー"の第2世代が主軸となって、店は新たな進化を遂げた。

大輔さんの妻・千春さん(38)が、売り場に立って声をかければ、揚げ物や新商品が飛ぶように売れた。子育てが一段落した長女の絵美さんがシフトに加わるようになると、なじみのパートや従業員も活気づいた。

「コンビニは時代と共に進化するから、若い世代に任せることが大事」

そう雅夫さんは話す。ファミリーの勢いは止まらない。

2013年には、2店舗目の「セブン-イレブン那須烏山中央店」をオープンした。責任者として就いたのは、大輔さんだ。

どうすれば、いい店をつくることができるのか──。

思い浮かぶのは、物心ついた時からよく行った両親の店だ。雅夫さんや佳代子さんが従業員と本音で語り合い、笑い、汗をかく。その姿に、売り場が明るく、居心地よく感じられた。

「店は『人』が命なんです。従業員さんたちに楽しく、やりがいを持って働いていただきたい。そのためには、一人ひとりとしっかりコミュニケーションを取らなければ」

と、大輔さん。従業員は家族も同然、向き合いたい。そうは言っても新店だ。ベテラン従業員ばかりでなく、接客のいろはから教えなければならない新人アルバイトもいる。多忙な店で全従業員と向き合うには時間が足りない。大輔さんはツールを使うことを考えた。例えば、フレンドリー・業務・発注などカテゴリー分けした「チェックシート」だ。

「フレンドリーチェックシート」を見せてもらうと、「返事・あいさつ・行動・笑顔で働けているか」「お客さまをレジで迎える際、お見送りの際のお辞儀ができているか」といった確認項目が27個並ぶ。それを従業員に毎日配り、業務終了後、「できた・できない」を「○×」で自己診断してもらうしくみだ。

「『個人日報』のようなものです。従業員さんの負担になるかなとも思いましたが、やること・覚えることを書いているのでわかりやすいと、リーダー格の従業員さんたちも賛同してくれています」

またシートには、業務の振り返りを自由に記入する欄がある。それぞれが「どんな働き方を望んでいるか」「何をやりがいと感じているか」といったパーソナルな部分を知ることができ、「コミュニケーションを取る時の参考になる」と、大輔さんは考えている。

数年前からは、お客さまからほめられた事例をノートに記録する「サンキューノート」を共有することにした。3~5年ほどのスパンで、学生を中心に従業員が入れ替わる時期がくる。その時に、過去の記録が業務の申し送りにもなり、店で働く喜びの気づきにつながるという。こうした大輔さんの革新的なリーダーシップで、2号店の運営は軌道に乗っている。

雅夫さんの長女・絵美さん(左)と畠山真衣子さん(48)。毎日変化のあるコンビニの仕事は楽しいという

5年前からは、絵美さんの夫・岩島哲也さん(42)も店で勤務することになり、雅夫さんを筆頭に、3家族で2店舗を経営する"ファミリー企業"になった。

今、雅夫さん、佳代子さんは働く時間をゆっくりしたペースに変え、店の経営は大輔さんたちにほとんど任せているという。でも、引退は考えていない。

「子どもたちに休めと言われて、夫婦で海外旅行にも行ったけど、働くのが一番楽しい。健康にもいいしね」

コンビニ業界のビジネスモデルが大きな転換期を迎えている昨今、40年間の商売の浮き沈みを知る先輩の"続投宣言"は心強い。最後に、人生をセブン-イレブンにかけてよかったですか?と尋ねたら、雅夫さんは間髪入れず「120%、大満足!」と、ガッツポーズを決めた。

SHOP DATA

セブン-イレブン下野氏家勝山店

住所

栃木県さくら市氏家1205-2

特徴

1995年3月18日、移転オープン。ファミリー経営で成長を

続ける。2013年、2号店「セブン-イレブン那須烏山中央店」

がオープン