ALSだった女性患者から殺害を依頼された医師2人が、嘱託殺人容疑で逮捕された衝撃の事件は日本社会にさまざまな問題を投げかけた。同じALS患者の女性はどのように感じたのだろうか。小中学生向けニュース月刊誌「ジュニアエラ」10月号では、社会のあり方について考えた。

* * *

難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)だった京都市の女性患者(当時51歳)が昨年11月、急性薬物中毒で亡くなった。京都府警が捜査したところ、女性が自分を殺害するよう医師に頼み、薬物を投与されていた疑いが明らかになった。府警は今年7月、関わったとされる医師2人を嘱託殺人容疑で逮捕した。真相を解明するため、今後、刑事裁判が開かれる。

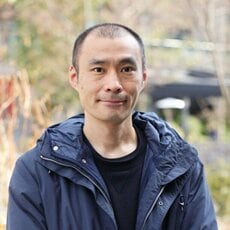

ALSは、体を動かす神経が障害を受けて筋肉がやせ、だんだん力が入らなくなっていく病気だ。身動きできなくなるが、知覚をつかさどる神経は障害を受けず、見たり聞いたり、冷たさや痛さを感じたりはできる。そのため、患者は精神的な負担が大きいとされている。 8年前にALSを発症した医師の竹田主子さん(50歳)は「初めは大変ショックを受け、自分が無力で価値のないものに思えた」と言う。

「どんどん体が動かなくなるのは恐怖です。治らないとなると、人生に絶望し、死にたくなります」

竹田さんは、自分のために家族が今までどおり生活できないことが申し訳なく、生きていること自体を罪に感じたという。傷つくことを言われ続け、「そんなに目障りなら死んでやる」と考えたり、「肺炎になっても治療はいらないし、そのまま死にます」と当時通っていた病院でカルテに書いてもらったりしたこともあったそうだ。

前向きになれたきっかけは、ヘルパーの支えで家族に迷惑がかからなくなったことと、視線で入力できるパソコンをとりいれ、仕事や交友関係が広がったことだった。体は不自由でも、自分の価値が下がったわけではない。そう悟り、病気を受け入れるまで4年かかったという。

次のページへ寄り添って耳を傾けて