戦後50年近くの間、日本では国の法律により、障害がある人たちに子どもを持てなくなる手術(不妊手術)を無理やり受けさせていた。当時手術を受けた人たちが今、国に謝罪や補償を求め、声を上げ始めている。なぜこんな悲劇が起きたのか。毎月話題になったニュースを子ども向けにやさしく解説してくれている、小中学生向けの月刊ニュースマガジン『ジュニアエラ』に掲載された朝日新聞社会部の貞國聖子さんの解説を紹介しよう。

* * *

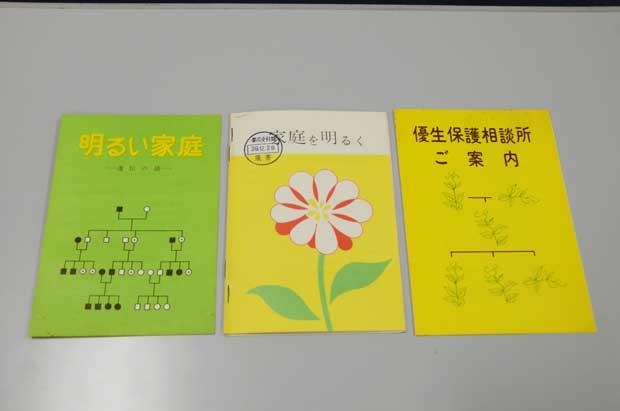

問題の法律は「優生保護法」という。法律ができたのは、終戦直後の1948年だ。背景には、戦前に広がった「優生思想」がある。これは、障害や精神病などは遺伝するとして、彼らが子どもを持つ選択肢を、国が奪うことを認めるという間違った考え方だ。

だが、当時は多くの人がこれを受け入れており、障害者への不妊手術を強制できる優生保護法が成立。医師らの審査を経て、病院で手術が行われた。9歳の少女が手術を受けさせられたケースもあった。国は、やむを得ない場合は拘束したりだましたりしてもいい、という通知を都道府県に送っていた。

「障害者に対する差別だ」として、法律がなくなったのは96年。この間、少なくとも1万6千人が手術を強制されたとみられる。同じような手術をしていたスウェーデンでは90年代後半、国が被害者に謝り、補償をした。同じ時期に日本の障害者団体も被害の実態調査や補償を求めたが、国は「当時の法律に従ってすすめた」と対応しなかった。

「最後の手段」として今年1月、宮城県の60代女性が初めて裁判を起こした。「子どもを産む権利を奪った優生保護法は、基本的人権を保障する憲法に違反する」と主張。これに続いて、全国各地で訴訟が起きている。国会議員も動きだし、国も今春から調査を始めた。

提訴した女性の一人は、法律が廃止された直後から声を上げ続けたが、なかなか支援が広がらなかった。長い時間が経過してしまったため、朝日新聞の調査では、誰が手術をされたのかわかる記録が、被害者全体の3割しか残っていない。被害者の多くは、すでに60~80代。国は過ちを認めてすみやかに調査し、謝罪・補償する必要がある。そして、いまも障害者への偏見や差別がないか、私たち一人ひとりが考えていきたい。(解説/朝日新聞社会部・貞國聖子)

【キーワード:優生保護法】

「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に、知的障害や精神障害がある人等に対し、子どもが生まれないようにする不妊手術を無理やりしてもいいなどと決めた法律(1948~96年)。事情や理由もわからないまま手術をされた人が多く、長年声を上げられなかった。

※月刊ジュニアエラ 2018年8月号より

![ジュニアエラ 2018年 08 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61UPIYClpLL._SL500_.jpg)