〈PR〉

お子さんが大人になる頃、社会はどんなふうに変わっているのでしょうか?

どんな仕事が生まれ、どんな人が活躍しているのでしょうか?

AIの進化、グローバル化、価値観の多様化──。いま、未来を正確に予測することは、誰にもできません。だからこそ大切なのは、「こうすれば安心」「これが正解」という過去の常識ではなく、その子らしく生き抜く力を育てていくこと。誰かの価値観や、「偏差値の高さ」に縛られるのではなく、「うちの子に合っているかどうか」「その学校の方針に共感できるかどうか」で学校を選ぶ時代が、いま本格的に始まっています。

“偏差値”という指標だけにとらわれない、多角的な視点から、中学受験の意味、その先の大学受験、総合型選抜で求められる中高の学びのほか、中高一貫校の最新動向を紹介します。

デザイン/スープアップデザインズ イラスト/加納徳博 制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ 企画/AERA with Kids Plus AD セクション、株式会社シーエム

学習塾「花まる学習会」代表の高濱正伸先生は、長年にわたり、子どもの「生きる力」を育てる教育を提唱してきました。子どもが中学受験に挑むなかで、偏差値や試験の結果に一喜一憂してしまいがちな保護者に向けて、あらためて受験の意味を問い直す親へのメッセージをいただきました。

文=江口祐子 写真=上田泰世(朝日新聞出版写真映像部)

「社会で活躍する人」と聞いて、皆さんはどんな人を思い浮かべるでしょうか。

最先端の分野でイノベーションを起こすような華やかな人? もちろん、それも必要な力ではあります。でも実際に、社会で信頼されて活躍している人たちを見ていると、共通して備えているのは“ごく当たり前のことをちゃんとやりきる力”なんです。

僕はそれを「べき力」と呼んでいます。

「べき力」は中学受験のプロセスで鍛えられる

「べき力」というのは、やるべきことをきちんとやりきる力。たとえば宿題を毎日やる、提出物を期限までに出す、人との約束を守る。そういう、地味だけれど確かな積み重ねができる力です。

実は僕自身、若いころはこうした力をそれほど重視していませんでした。どちらかというと、アイデアマンとか、突破力のある人のほうが魅力的に思えていた。でも、教育の現場や社会の中で長年人を見てきて、はっきりわかるようになったんです。

周囲から信頼されて、長く結果を出し続けている人というのは、例外なくこの「べき力」がある。

そして、この「べき力」は中学受験の過程で鍛えられると思っています。計算や漢字のトレーニングをする、宿題をこなす、模試に挑む、過去問に取り組むなど毎日同じようなことを積み重ねていく。

これは、子ども時代にしかできない「人間力の基礎トレーニング」だと僕は思っています。

受験を経て、「やると決めたことを、投げ出さずにやり切った」という実感を持てた子は、確実に強くなる。合否以上に、この経験がその子の未来を支える力になるんです。

「思考力」「博士力」は机の上よりも遊びの中で

もちろん、「べき力」だけが大切というわけではありません。

正解のない問いに自分なりの答えを考え抜く「思考力」、それから好きなことを突き詰めていける、言うなれば「博士力」も将来の“伸びしろ”を大きくする土台になります。僕自身は「思考力」や「博士力」は、日常の遊びや体験の中で育まれるものだと考えています。たとえば、砂場で工夫して遊ぶ、野外体験をする、ボードゲームをやる―そういった遊びや体験の中に「考える」も「熱中する」も全部詰まっています。

高濱正伸先生 Masanobu Takahama

「メシが食える大人に育てる」という理念のもと、「作文」「読書」「思考力」「野外体験」を主軸にすえた学習塾「花まる学習会」を設立。1995年には、小学4年生から中学3年生を対象とした進学塾「スクールFC」を設立。保護者などを対象にした講演会を多数開催。「AERA with Kids」(朝日新聞出版)では、話題の人物との教育対談の連載が人気。

偏差値は自分の位置を知る地図だと思えばいい

今の中学受験は、子どもにとっても保護者にとっても、かなり厳しいものになっています。とくに、親御さんが「どの学校がブランド的に上か」といった視点で見てしまうと、目の前の偏差値に振りまわされやすくなる。これが一番、子どもにとってつらいことなんですよね。

でも、偏差値は敵じゃないんです。

僕はいつも「偏差値は地図みたいなもの」と話しています。今の自分の立ち位置がどこにあるかを知るための“目安”なんです。

だから、そこから「どうやって鍛えていくか」を考えるために使えばいい。言い換えれば、偏差値は「戦略を立てるためのツール」にすぎないんです。数字に一喜一憂せず、数字を使いこなしていく。そういう向き合い方を、ぜひ親子で身につけてほしいですね。

僕は、受験自体は「プロジェクト」ととらえるのがいいと思っています。その中には、うまくいかない日もあれば、泣きたくなるような悔しさもある。でも、それを一つひとつ超えていく過程にこそ、価値があるんです。部活だってそうですよね。誰に頼まれたわけでもないのに、「どこどこの大会を目指す」などと決めて努力する。その過程で、悔しさ、喜び、仲間との連帯感、そして自分自身の限界を知る。

受験は個人戦ではあるけれど、同じような「人間を鍛える場」であることは確かです。10代ならではの、自分を本気で鍛えるプロジェクト。その一つが中学受験です。

中学受験か高校受験かどちらも正解はない

とはいえ、誰もが中学受験をすべきだとは思っていません。11〜12歳の中学受験は、どうしても親のサポートが必要になります。まだ自分で計画を立てて勉強し続けるのが難しい年齢だからです。発達が追いついていない段階で無理をすると、むしろ中学に入ってから燃え尽きてしまうこともあります。

高校受験には、高校受験なりのよさがあります。思春期に入り、自分で「やる」と決めて動けるようになってからの挑戦は、自立性を高めるきっかけにもなる。

だから大事なのは、「どちらがいいか」ではなく、「今、この子にとって合っているのはどっちか?」を見極めることです。

最後に、親として何ができるのかを考えてみましょう。

僕が思う親ができる最大の支援とは「自分がどう生きているか」を見せることです。

その中でいちばん大事なのは、毎日を前向きに楽しんでいる姿です。その姿を見せることが、子どもにとって何よりの教育になります。

子どもの偏差値に一喜一憂する親の背中よりも、自分の人生をしっかり歩いている親の背中のほうが、何倍も安心できるし、憧れも抱ける。子どもは、親の言葉より、生き方を見て育つものなのです。

総合型選抜や推薦型選抜など、試験の点数だけで合否を決めない入試が広がる中で、

「どんな子が選ばれるの?」「探究って、結局なにをやればいいの?」と、

親としては気になることばかり。

そこで親が感じる素朴な質問をお二人の先生に答えていただきました。

文=江口祐子 写真=山本二葉(朝日新聞出版写真映像部)

かわい ゆうすけ河合 雄介先生

アカデミックコンサルタント。大学AO入試(総合型選抜)に特化したオンライン予備校Alternative Academy™代表・講師。16年以上のデザイン実務経験に基づく思考の構造化や自由記述式の表現力育成に定評がある。

かわぞえ たけし河添 健先生

数学者・慶應義塾大学名誉教授。神田外語大学・放送大学客員教授。S F C(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)開設期から一貫して教育改革に携わり、2013年から19年までS F C総合政策学部長を務める。

そもそもなぜ総合型選抜は増えているの?

いま、総合型選抜や推薦型選抜が広がっている背景には、「試験の点数だけでは見えない力」を大学が求めるようになってきた流れがあります。その先駆けが、1990年に始まった慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)のAO入試でした。当時の大学では、学生の学ぶ意欲の低下が問題となっており、「偏差値では測れない未来をつくる力」を持った人材を育てようという目的で、新しい学部と入試制度が生まれました。このとき掲げられたのが「未来からの留学生」というキャッチコピー。SFCは、入試の段階から「これからの社会に必要な力」を見抜こうとしていたのです。その後、変化の激しい社会に対応できる力─課題を見つけ、自ら考え、学び続ける力─を育てるために、「総合的な学習の時間」などの「探究の時間」が高校に導入されました。大学の入試も、それに連動するように多様化が進んでいます。つまり、総合型選抜の拡大は「子どもの個性を伸ばす教育」への社会全体のシフトであると考えてもよいでしょう。

総合型選抜の塾ではどんなことをやっている?

一般入試に予備校があるように、総合型選抜をサポートする塾や予備校も数多く存在します。中には「こう書けば受かる」という“合格の型”を教える塾もありますが、それでは本質的な力は育ちませんし、大学の先生方にはすぐに見抜かれてしまいます。私自身は、生徒に「大学0年生としての意識を持とう」と伝えています。大学に入ってからゼミや研究会で求められるような問いや思考を高校生のうちに対話をしながら深めていくスタンスです。こちらが一方的に答えを教えるのではなく、「壁打ち」のようなやりとりを通じて、本人が自分の言葉で考えを語れるまでヒントを出し続けます。ときにはアドバイスを我慢して、あえて一度失敗させてみることもあります。せっかく総合型選抜を選ぶのであれば、正解だけを求める姿勢ではなく、そのプロセス=途中式を焦らず見守ることが、私たち指導者の大事な役割だと考えています。

コンテストでの入賞などすごい経歴は必要?

たとえば、志望理由書に「どこどこのコンテストに入賞しました」 「学会誌に掲載されました」と書いてある受験生がいても、それだけでは何も判断できません。むしろ重要なのは、その活動にどう向き合ってきたのか、何を得たのかといった「プロセスの深さ」です。入賞歴や大会実績は、もちろんあれば説得材料にはなりますが、それが合否を左右する「決め手」にはなりません。

私のもとに来る生徒の中には、明確な実績がまったくない状態からスタートする子も少なくありません。それでも、自分の興味や課題を深く掘り下げ、言語化できるようになった子は、合格につながっています。自身の課題に対してたとえ明確な結果が出ていなくても、そこに「本人なりの思考の跡」があれば、それは十分に評価される材料になります。むしろ、型にはまった成果だけが並ぶと、「本当に自分でやってきたの?」と逆に疑われることもあります。

総合型に向く子、向かない子はいる?

どんな子にも「何かに夢中になる力」はあると私は信じています。子どもが面白いと感じたことを自由に掘り下げる時間や余白があれば、多くの子に可能性は開かれています。とはいえ、すべての子が総合型選抜に向いているわけではありません。たとえば、試験で結果を出すことにモチベーションを感じるタイプの子は、一般選抜のほうがその力を発揮しやすいと思います。重要なのは、本人に合った道を選ぶこと。選抜方式が違うだけで、子どもの価値が変わるわけではありません。

思考の向き不向きはあります。とくに、「どうすればいいの?」とすぐに正解を誰かに求めたがるタイプの子は、総合型では苦戦しがちです。総合型選抜は、自分なりの問いを持ち、そのプロセスを楽しめる人かどうかが問われます。途中で迷ったり、少し回り道をした経験がある子ほど、その軌跡を言葉にして、面接官の共感を得ることも多いです。

いま小学生の家庭でできることってある?

小学生のうちは、あれこれ管理するよりも、「見守ること」が大事です。子どもが何かに夢中になって遊んでいる時間こそ、探究の入り口なんです。親が先回りして方向づけしてしまうと、せっかく芽生えかけた好奇心の芽を潰してしまうこともあります。「なにをやっているかわからないけど、ずっとやってる」くらいのことを、安心して見守れる環境をつくってあげてほしいと思います。

「ごはんを一緒に食べる」ことは、とても大切です。家族で同じ時間を過ごす中で、自然と会話が生まれ、そこから思考や関心の種が育つんです。「今日どんな発見があった?」 「どんな面白さを感じた?」─そうした何げない対話が、子どもの内面を耕していきます。また、キャンプなど自然体験や「皿洗い」などもおすすめです。五感を使った行動には、探究のヒントがたくさんあります。特別な教材や活動でなくても、日常の中にこそ学びの原石があるのです。

総合型選抜というと、何か特別なことをしなければいけないと構えてしまう親御さんも多いかもしれません。でも本来、探究とは大学入試のためにやるものではありません。子どもが自分の興味を見つけ、それを深めていく過程そのものが、人生を豊かにしてくれるのです。

今の教育現場には、「合格させるための探究」や「人数集めが目的の総合型選抜」も少なからず存在します。でも、そうした仕組みにすべてを委ねるのではなく、家庭でこそ子どもの「本物の関心」を育ててほしいのです。

私はこれまで多くの学生と接してきましたが、本当に伸びるのは「他人と比べず、自分の山を登っている子」です。たとえそれが“未踏峰”“未踏”でも、だからこそ価値がある。どこへ続いているかわからなくても、確かに自分の足で歩んだ道は、その子だけの財産になります。既存のレールから外れることもどうか恐れないでください。親が見守り、信じて送り出すその一歩が、子どもにとって本当の意味での「学びのはじまり」になるのです。

*本記事は「偏差値だけに頼らない 中高一貫校選び 2026」本誌からの一部抜粋です。

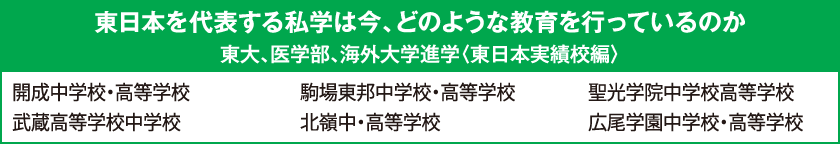

↓各学校のサイトへ移動します↓