〒721-8545 広島県福山市西深津町3-4-1 TEL.084-922-1682

詳しくはhttps://www.akenohoshi.ed.jp/cyukou/

「Women for Others」

(他者のために生きる)

生涯にわたり学び続ける

学習者を育てる

同校は1949年、戦後の混乱期にフランスのカトリック女子修道会「援助マリア修道会」が設立。「Women for Others」(他者のために生きる)を建学の精神に掲げ、聖母マリアの姿から生き方や考え方を学び、他者の幸せを求めてともに生きられる女性の育成を大切にしている。

白水良尚教頭は「これからの時代に求められる人は生涯にわたって自律的に学び続けることができる学習者。近年はそのための改革を行ってきた」と話す。

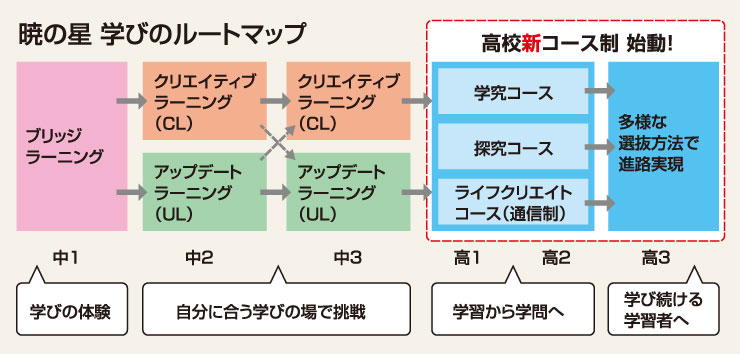

2023年度から導入した中学の新コース制は、入学から1年間、いろいろな学び方を体験(ブリッジラーニング)したあと、中2からは次の2コースのうち、自分に合った方を選ぶ。質の高い自学自習の力を身につける「アップデートラーニング(UL)」と、まだ世界にない「問い」を生み出す力を培う「クリエイティブラーニング(CL)」コースだ。もし合わないと感じればコース変更が可能だ。

進路指導部長の池田真智子教諭は、こうした学び方改革を行った趣旨についてこう話す。「これまで教える側の私たちは生徒たちが失敗しないように大人が決めたやり方を強いてきたのではないかと。そこで生徒たち自身が学びの主人公となれるしくみに変えたのです。ULコースはコツコツと勉強して力をつけていく生徒に、CLコースは自分で問いを見つけ、その問いを深く探究したい生徒向けです」

導入から3年が経ち、CLコースでの発表会では、例えば『なぜ席替えはワクワクするのか?』『メガネをはずすと世界が美しく見えるのはなぜ?』『なぜ人は注目されると普段どおりのパフォーマンスができなくなるの?』『可愛いとかっこいいの境界線は?』など独自の問いを立てる生徒が続出。

「これまでにない問いを自ら発し、その答えを探る力が身につき、非認知能力と同時に認知能力(学力など)も伸びて目覚ましい成長を遂げていると感じます」(池田教諭)

高校の新コース制が

2026年度からスタート

2026年4月からは高校の新コース制がスタートする。「中学で身につけた力を高校でさらに伸ばしていきたい」(白水良尚教頭)との理由からだ。

新コースは「学究コース」「探究コース」、「ライフクリエイトコース」の3つ。学究コースは高い学力を身につけ、難関大学を目指す生徒向け。探究コースは個人の興味や関心を出発点に多様な学力スキルを身につけたい生徒に向いている。前者はチェンジメーカー、後者はイノベーターを育てるイメージだという。

どちらのコースもそのための土台となるのが学力だ。ただし「詰め込み学習」や「やらされ探究」ではなく、異なる教科で得た知識を繋ぎ合わせ、興味関心の種を紡ぎながら、「なぜ」を探究する深い思考力を育むことを目標にしている。

白水教頭は「答えがない中で、いかに最適解を見つけていくか。そして見つけ出した答えに説得力を持たせ、多くの人たちの共感を得て、世の中が求める『正解』へと変えていくか。これからの時代はそうした資質を持った人が求められている」と話す。

3つ目のライフクリエイトコースは通信制課程だ。「全日制に行けなかったからと諦めるのではなく、自らの可能性を開拓してほしい。多様な学びの選択肢を提供する学校でありたい」(白水教頭)と新設された。少人数で、全日制への転籍、全日制と同じ制服、部活動への参加が可能だ。

将来の夢や目標を持ち、

未来を自ら切り拓いていける生徒に

池田教諭が生徒たちに「もし宿題やテストがなかったら、あなたはどのように学びますか?」と尋ねたとき、ある中2生は「勉強の仕方は無限大にある。行き詰まっても別のやり方を試せばいい」と答えた。

「中2生がこんなふうに思えるのはすごく素敵なことだと思うのです。自分なりの問いを深掘りし『私は将来こういうことがやりたい。だからこの道に進む』と未来を自ら切り拓いていける生徒を育てていきたい」と池田教諭はいう。

25年度の大学入試選抜方式別の進学状況は一般選抜23%、学校推薦型選抜46%、総合型選抜31%。今後は総合型や学校推薦型選抜をより活用し、国公立や私立大合格者を増やしていけるよう努めていくという。

「大学入試がゴールではなく、社会に出てからもずっと主体的に学び続け、他者のために貢献できる女性を輩出していけるよう、教職員一同、生徒たちをしっかりとサポートしていきます」と白水教頭は力を込めた。

歴代の高校生平和大使が

平和について考える

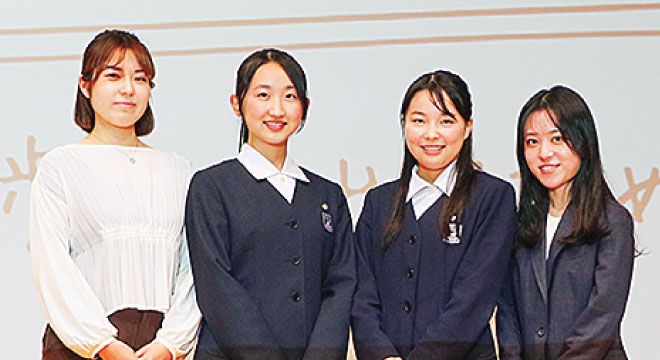

シンポジウム開催

日本被団協がノーベル平和賞に選ばれたとき、箕牧智之代表委員と一緒に同席していた第27代高校生平和大使の佃和佳奈さん(高3)をはじめ、同校の歴代4名の高校生平和大使が集まり、2024年11月、平和について考えるシンポジウムが同校で開催された。4人はこれまでの大使としての活動を振り返り、集まった全校生徒に向けて国内外で核兵器廃絶を訴える活動を紹介するなどした。「4人は平和への思いを若い世代にどう伝えていくのかを話し合い、自分たちで企画を立ててシンポジウムを成功させました。本人たちにとっては周りをどう巻き込み共感を得ていくかを学ぶいい経験になり、他の生徒たちにとってはロールモデルの一つになったと思います」(白水教頭)

白水 良尚教頭

池田 真智子進路指導部長

近石 康徳数学科教諭

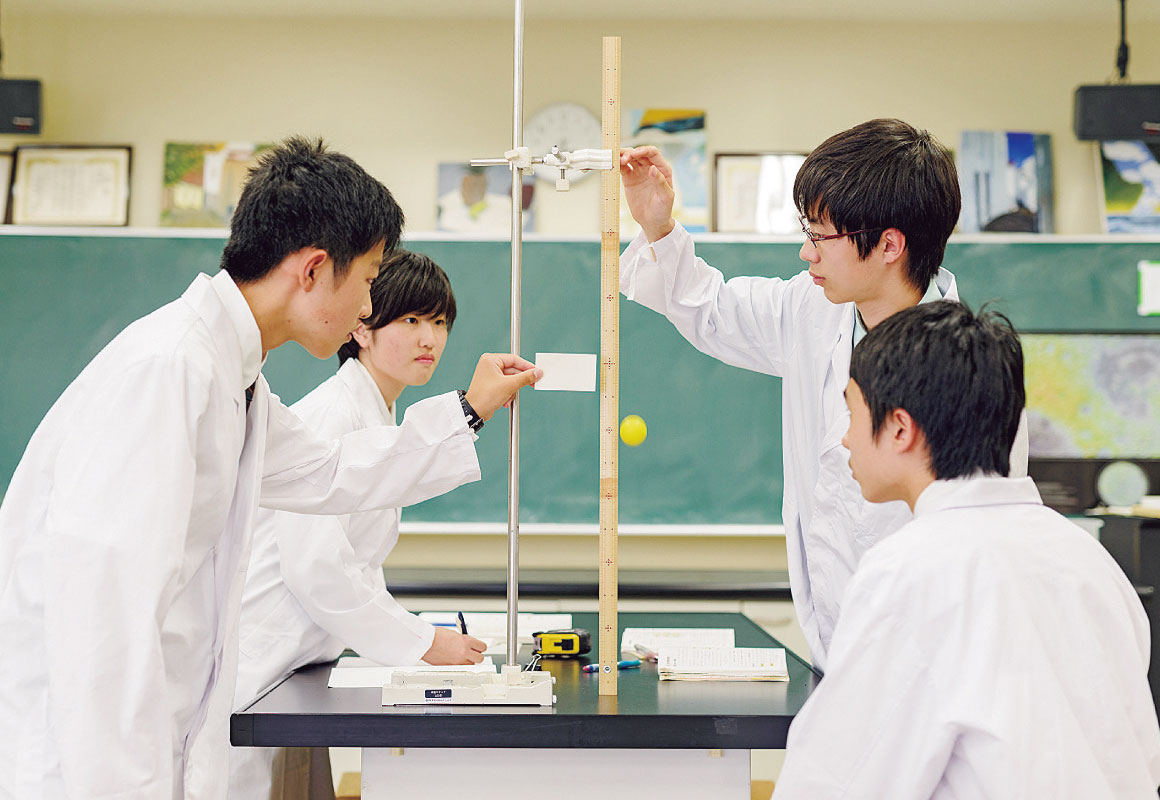

❶カエルの研究に夢中な生徒(CLコース)のプレゼンの様子❷ULコースの授業で「ラーニングヒストリー(自分の学びの履歴書)」をお互いに共有している様子❸「インド式計算」にオリジナルの法則を見つけた生徒(ULコース)のプレゼンの様子❹自由研究の内容について大学院生(上智大学)に「壁打ち」をしてもらっている様子❺カトリックの行事としてクリスマス奉仕活動や亡くなられた方のために心を込めて祈る追悼式がある

楽しみながら数学を学び

最適解を導く力を伸ばす

数学科の近石康徳教諭は昨年秋からFMふくやまが福山市内の小中学生に毎月届けている「月刊こども新聞」で「算数、数学を楽しもう」を連載している。「身近にあるちょっとした課題を算数や数学で解決する問題などを出題しています。あるアンケートによると算数や数学は得意な教科、苦手な教科ともに1位。楽しいと感じてもらえたら苦手が得意に変わり得るのではないかと。問題をきっかけに少しでも興味を持ってもらえると嬉しい」と近石教諭。「面白い探究の種を見つけ、その種をどう発展させ最適解を探すかという時、数学は大事な手段の一つです」(白水教頭)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [全国実力校編]福山暁の星女子中学・高等学校](./img/school32_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [全国実力校編]梅光学院中学校・高等学校](./img/school33_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [全国実力校編]西南学院中学校・高等学校](./img/school34_h2.png)