〒187-8570 東京都小平市小川町1-830 TEL.042-346-5129

詳しくはhttps://seishu.shiraume.ac.jp/

「好き」を極める経験が

非認知能力を育てる

コンテストで3冠

「鉄道模型デザイン班」

同校では、放課後の課外活動「エリアコラボレーション(以下:エリコラ)」を通じて、生徒が自らの興味を追究し、非認知能力を育む環境を整えています。エリコラは、弦楽器や英語ディベート、SDGs関連の取り組みなどの多様なテーマで、外部の専門家の指導を受けながら、生徒が主体的に参加する活動です。

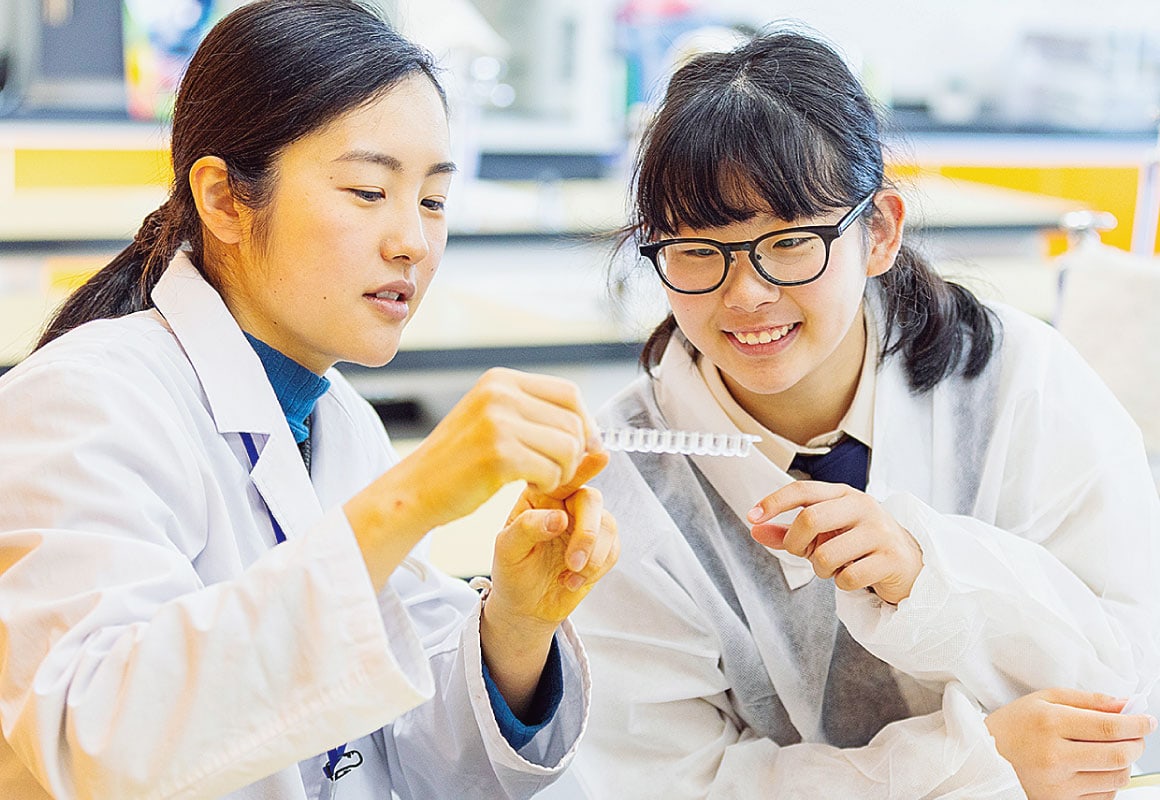

なかでも「鉄道模型デザイン班」は、2024年8月に行われた「全国高等学校鉄道模型コンテスト」で、モジュール部門と1畳レイアウト部門の最優秀賞、さらには文部科学大臣賞を受賞し、3つの賞に輝きました。設計から制作までをチームで進めるこの活動では、ものづくりへの関心だけでなく、粘り強さや協働力も問われます。

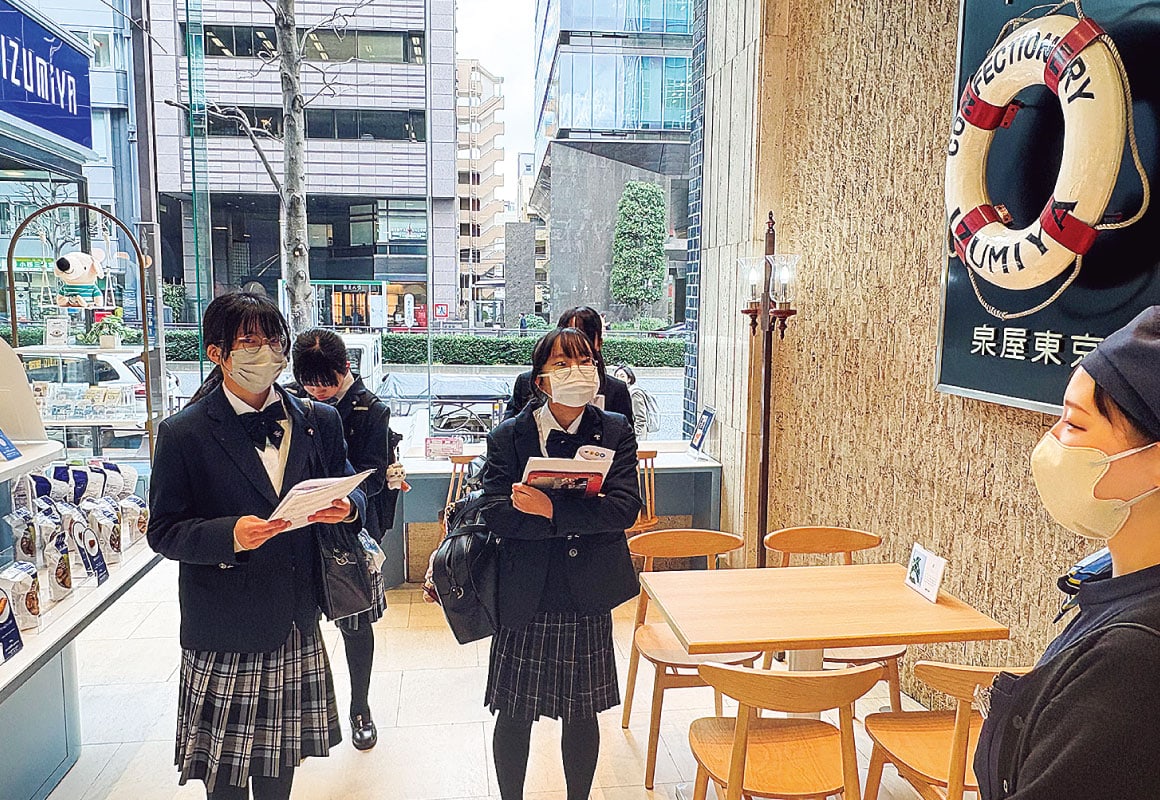

部長の吉本実冬さんは、「鉄道模型は、一から形にしていく難しさがあります。CADや計算だけではなく、手を動かす中で細かな発見があり、それが面白さにつながっています」と話します。「鉄道模型デザイン班」に魅力を感じ、入学前から学校説明会に何度も足を運んだ岡村のどかさんは、「本当に楽しいです。活動発表やワークショップではプレゼンテーションの力がつきました」とエリコラに夢中。

広報部長の中澤亜紀教諭は、「エリコラでは、生徒が“好き”をとことん追究できる環境をつくることで、自主性や協調性、粘り強さなどの非認知能力が身に付きます。また、AIや機械に置き換えられない力が求められる時代であり、3Dプリンターも人が操作してこそ意味があります。だからこそ、こうした活動がより重要です」と話します。

協働の中で、自分の

新たな一面に出会う

鉄道模型デザイン班では、設計、試作、展示といった工程を複数人で分担しながら進めています。一人ひとりが責任を持ち、意見を出し合い、全体の完成度を高めていく過程には、多くの学びが含まれています。

副部長の青尾咲季さんは、「みんなと協力して一つの作品をつくり上げ、評価されたことは大きな自信になりました。好きなことに夢中になる中で、自分の新しい面にも気づけたと思います」と話します。活動を通じて、将来はマーケティングを学びたいという目標が見えてきたそうです。山田珠綺さんは、「鉄道模型は繊細な作業の連続で、失敗もありますが、粘り強く向き合うことが勉強にも良い影響を与えていると思います」と集中力や諦めない力がついたと実感しています。後輩を指導する中で、人に教える力や観察力も身についたといいます。

「これからの社会で求められるのは、思考力や対話力、やり抜く力といった非認知能力です。生徒が“好き”という気持ちを起点に、自分自身の力に気づき、未来へとつなげてくれることを願っています」(中澤)。

吉本 実冬高校2年生

エリコラ部長

岡村 のどか高校2年生

エリコラ部員

青尾 咲季高校2年生

エリコラ副部長

山田 珠綺高校2年生

エリコラ部員

❶同班は全国大会上位入賞常連校、一番左は顧問の中澤広報部長❷同班は、毎年、百貨店で実施の「鉄道ワンダーランド」に参加、プレゼンする❸学校説明会では「エリコラ」の活動ついても説明❹校舎中央は吹き抜けで、すべてのクラスが見えるつくりになっており、先輩後輩が学びあう環境も魅力

提供:白梅学園清修中高一貫部

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏女子実力校編]白梅学園清修中高一貫部](./img/school22_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏女子実力校編]東京家政学院中学校・高等学校](./img/school23_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏女子実力校編]中村中学校・高等学校](./img/school24_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏女子実力校編]清泉女学院中学高等学校](./img/school25_h2.png)