〒277-0902 千葉県柏市大井2590 TEL.04-7191-3180

詳しくはhttps://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/

定評ある独自の探究学習により、

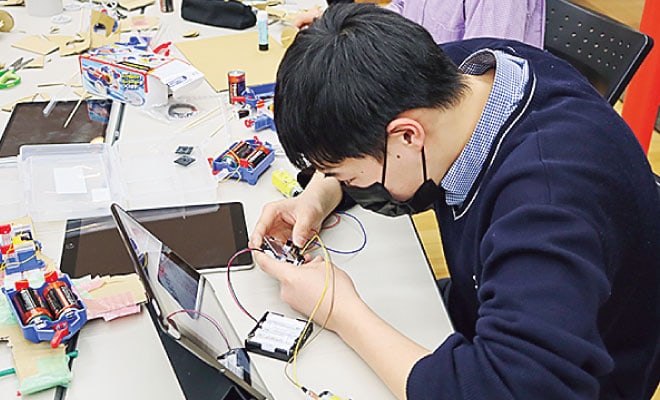

自己理解を深め、未来を切り拓く。

中学校に「グローバル探究コース」と「総合探究コース」を設置している本校は、探究学習の先駆的存在でもあります。

個人が自らの問いに対する答えを見つけ出し、調査・実験し、他の人々と共有することで自己理解を深め、思考力を向上させる「自問自答プログラム」を提唱し、長年実践してきました。

「今年は探究学習の拡充を目指して、中学校では『個人・共創プログラム』として、『学問探究・国際探究・地域探究』を、高校では『学術・発展プログラム』として、『自由探究・国際交流探究・英字新聞甲子園』を実施し、6年かけて探究の学びを深めていきます」(森寿直グローバル探究室長、以下同)

自然が豊かで歴史ある土地の利を活かした、地域密着の学びが可能となっています。また、中高一貫という6年もの教育期間を活かし、先輩から後輩へ研究内容を引き継ぐことで、より長く、深い探究活動を実現。

「例えば、利根川水系の手賀沼は、60種にも及ぶ日本有数の野鳥の宝庫で、本校にも飛来するほどです。そんなことから、観察チームが発足しました。1年かけて観察して終わりではなく、先輩から後輩に観測方法などを引き継ぐことで、研究の継続を可能としています。探究の中高連携は長年の蓄積あってのことです」

長年の探究活動は

対外的にも評価

高校では今年4月、「クエストカップ2025全国大会」で、進路探究部門(ロールモデル)グランプリを受賞しました。

「メンバーは周囲を巻き込み、それぞれが役割を担ってきました。その積み重ねが対外的にも評価されたことを誇りに思います」

海外研修にも力を入れており、希望者対象のイギリス、オーストラリア、カナダ、セブ島研修や、グアムへの修学旅行など充実。異文化に触れ、英語力を高めるのに役立っています。

「実はこうした海外研修先でも、野鳥の観察や水質観測などを行っており、探究の場は海外にも広がっています」

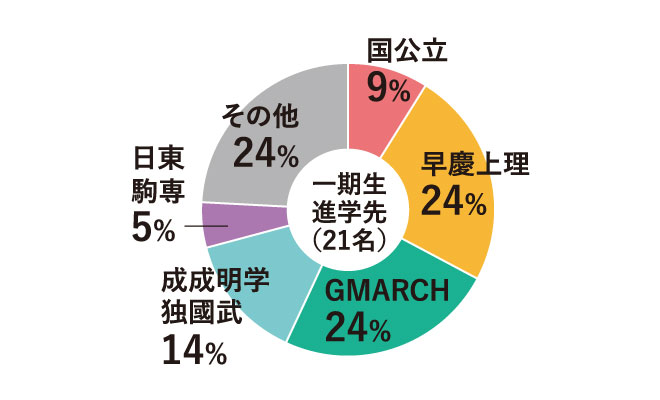

本校で6年間、探究や学びを重ね、多くの生徒たちが難関大学などに進学していきました。

「卒業後も力を貸してくれる卒業生は少なくありません。これも長年の積み重ねから生まれたいいサイクル。自ら考える力を養い、将来につながる力を得るための理想的な教育環境となっています」

地元の自然や歴史の

理解を深め、

つながりを強化

本校校舎の裏手には計40基からなる船戸古墳群があり、ここも貴重な学びの場となっています。また、平安初期の創建と伝えられる福満寺にもほど近く、歴史に詳しい住職にも話を聞きに行きます。

「本校の周囲には古墳や寺などがあり、農家の方々もいらっしゃいます。自然や歴史への理解を深めることで、地域への関心も高められます。また、竹林の活用法について地元農家と考えたり、手伝ったりする機会もありました。今後も地域との連携を深めていきたいと思っています」(森教諭)

森 寿直グローバル探究室長

❶同じく校庭では、野鳥がネズミを捉える瞬間の撮影に成功❷中3修学旅行のグアムでは、水の調査も行う❸自問自答プログラムでは、観察、実験、研究、プレゼンテーションを行う❹「クエストカップ2025 全国大会」で、進路探究部門(ロールモデル)グランプリを受賞

提供:二松学舎大学附属柏中学校・高等学校

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編校編]二松学舎大学附属柏中学校・高等学校](./img/school1_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編校編]細田学園中学校・高等学校](./img/school2_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編校編]大宮開成中学・高等学校](./img/school3_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編校編]狭山ヶ丘高等学校・付属中学校](./img/school4_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編校編]武南中学校・武南高等学校](./img/school5_h2.png)