〒156-0053 東京都世田谷区桜3-33-1 TEL.03-3425-448

詳しくはhttps://www.nodai-1-h.ed.jp/

本物に触れ、自らの体感を通し

社会に役立つ知を耕す学びを展開

実学を充実させる

化学反応に期待

「知耕実学」を教育理念に掲げる。本物に触れ、自らの体感を通してやがて社会に役立つ知を耕す学びを重視してきた。

2025年4月に完全中高一貫校になった。「共創し、新たなステージへ」というスローガンを掲げる学び舎には、共に創り上げていく点で大きな進化を遂げる気配が漂う。19年4月に開校した東京農業大学稲花小学校の卒業生が今年度から中等部に入学してきたためだ。中等部の奥田修司教頭が指摘する。

「東京農業大学の同じ系列校出身の中学1年生たちは、実学を軸とした実践的な6年間を過ごしてきました。一方、公立小学校を含む多様な環境で学び、中学受験の勉強を頑張ってきた中学1年生も大勢います。各々がこれまでの学びを軸とする個性から刺激を受け合い、体験重視の実学をさらに充実させる化学反応が起こっていくはずです」

実体験を通し

学びの自走力がつく

本物に触れる「知耕実学」の例は豊富だ。中学1年生は初夏に東京農業大の施設である専用農場で田植えを行い、その後、雑草を刈りながらイネの成長を観察。秋には稲刈りに励み、自分たちで育てた米を食べるまでの過程で、文字どおり多くの収穫を得る。中学1年生にとっては、秋に3泊4日で行われる予定の北海道自然体験研修も貴重な体験となる。たとえば各自が大きな鮭と向き合い、処理から塩揉みなどの作業を通じて、新巻鮭づくりをやり遂げる。

中学2年次には「お米の科学」という時間が設けられており、東京農業大の実験室で顕微鏡を使って新米と古米の違いを調べるなど、研究の第一歩を踏み出す。中学3年次には東京農業大の教授から発酵や麹などに関する講義を受け、大学の食品加工技術センターで味噌づくりを体験。ほかにも投票用紙を使った模擬選挙を行ったり、国語の教科書に出てきた作家にゆかりのある場所を訪れる文学散歩を楽しんだり、中等部だけでも「知耕実学」の例は数えきれない。奥田教頭が話す。

「実体験を重視しているのは、学びが楽しくなるからです。教科書を読むだけで終わるのと、自分の五感を通した学びとでは全く違う実感があります。自ら本物と向き合う刺激のなかで『もっと知りたい!』『なぜこうなんだろう?』という知的好奇心や探究心がかき立てられますし、学びの自走力がつきます。実際、本校の生徒たちは楽しそうな笑顔で授業を受けています」

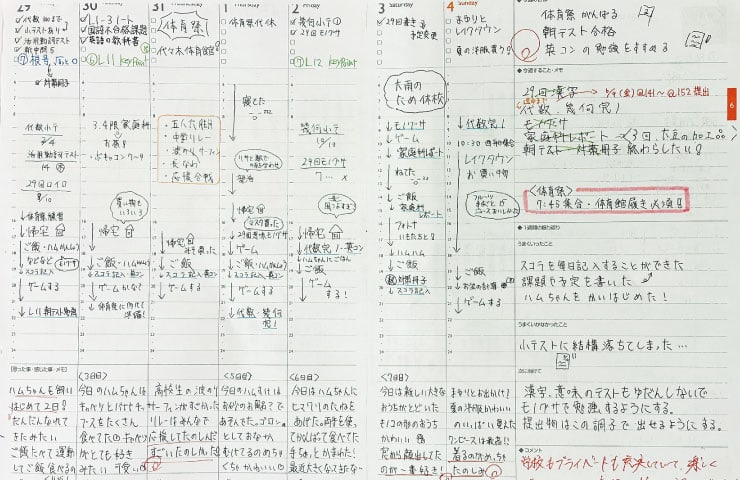

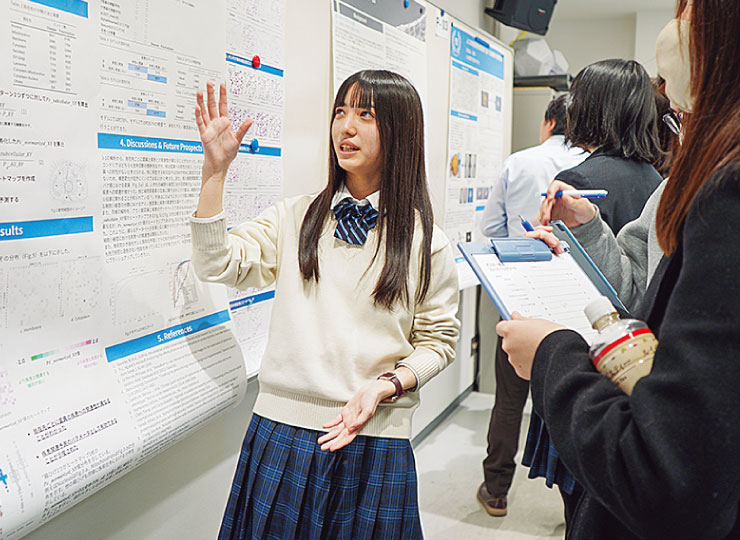

学びを楽しむ時間の一つに「課題研究」が挙げられる。自分の興味関心を追究して論文を仕上げる活動で、これまでは中学3年生が対象だったのが、完全中高一貫校化に伴いより内容を色濃くするために高校1年生が取り組むことになった。これまでは「マイクロプラスチックとこれからの生き方」「昭和と令和における音楽から見た感性の違い」「日本メディアの外国人インタビューにおける翻訳は正しいのか」「歌の記憶について」といった研究が行われてきたが、生徒自らが大学の教授や専門家に連絡を入れ、聞き取りを行い論文に反映させるケースも少なくなかったという。実体験を重視した「知耕実学」の環境のもと、知的好奇心や探究心を刺激され続けている生徒たちには、間違いなく自走力がついている。

奥田教頭いわく、「中等部からさまざまな体験を積む機会が多いのは、引き出しを増やすため」。知的好奇心や探究心の引き出しを増やしておけば、あとからいくらでも知識は入れられるという考え方だ。「もっと知りたい!」「なぜこうなんだろう?」という思いが多いほうが、遅かれ早かれ学びに向かう力が強まっていく。

「一中一高ゼミ」や

「Tゼミ」で成長を後押し

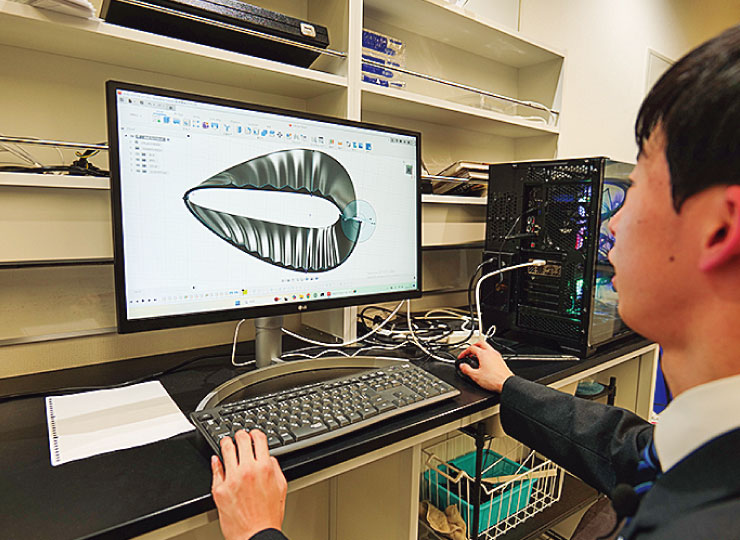

知的好奇心や探究心の引き出しを増やす探究学習が、中高の壁を取り除いた「一中一高ゼミ」だ。自由参加型の学びの場で、放課後に年間で80ほどの講座が実施されている。掛け持ちも可能で、単発のゼミもあれば、一年間を通じて行われるゼミもある。24年度は「東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部訪問」「医療時事に強くなろう~より良き医師を目指して~」「数学を目でみよう」「リスニング対策としてのスピーキング」など、幅広い分野で知が耕された。24年度には初めて生徒が立ち上げた「一中一高ゼミ」の講座も行われ、ここでも自走力が感じられるという。

放課後には、進路実現に向けた後押しも充実している。奥田教頭が説明する。

「東京大学や京都大学を代表とする最難関大学を目指す高校生の希望者に向けて『Tゼミ』を開講しています。国語、数学、英語を中心にした受験対策で、教師陣は生徒たちの個別添削指導もとことん行います。また、中学3年生から高校3年生の希望者を対象に、最難関大入試と同レベルの校内模試『D模試』を実施しています」

奥田教頭は「『知耕実学』の『実学』は『学びが実る』とも読めますよね」と続ける。6年間を通じて知的好奇心や探究心などの引き出しを増やしながら社会に役立つ知を耕してきた生徒たちは、それぞれの進路先でさらに学びを実らせていく。

多様な職業の保護者が

「キャリア授業」を実施

生徒の引き出しを増やす取り組みとして、キャリア教育プログラムも充実している。中学3年生を対象とした「キャリア授業」では主に保護者を講師として学校に招き、土曜日に50分の講演を4コマ行ってもらっている。奥田教頭は「保護者のなかには医師や弁護士、テレビのプロデューサーなど、さまざまな職業の方がいます。早い段階で将来の夢に刺激を与えることで、どういった分野なら自分が活躍できるのかを考えるきっかけとなります」と話す。

高校生の希望者が対象の「卒業生を囲む会」は、進路決定に一役買っている。卒業生10名程度から大学での学びや生活に関する話を聴くことで、生徒たちは自らが進む道を真剣に考える。

奥田 修司教頭

2023年に完成した2号館ラウンジ。休日も生徒が利用している

❶ブレイクスループログラムinシアトル(夏期:高校希望者)❷一中一高ゼミ:「数学を目で見よう」のようす❸北海道自然体験研修:シャケを加工するようす❹課題研究発表:現在は中3で実施❺味噌づくり:身近な「食」をテーマに発酵を学ぶ

本校卒業生によるチューター制(チューターによる指導のようす)

提供:東京農業大学第一高等学校中等部

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編] 東京農業大学第一高等学校中等部](./img/school6_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編]三田国際科学学園中学校・高等学校](./img/school7_h2.png)

![選ばれる私学 “本物の先進教育” [首都圏共学実力校編]安田学園中学校・高等学校](./img/school8_h2.png)