「完璧は目指さなくていいのです。大切なのは、患者本人の心地よさ。“相手がしてほしいこと”の中から“自分ができること”を無理なくやればよい。そのために訪問看護や訪問介護をうまく使いながら、自分の生活を犠牲にしないサポートを目指して」

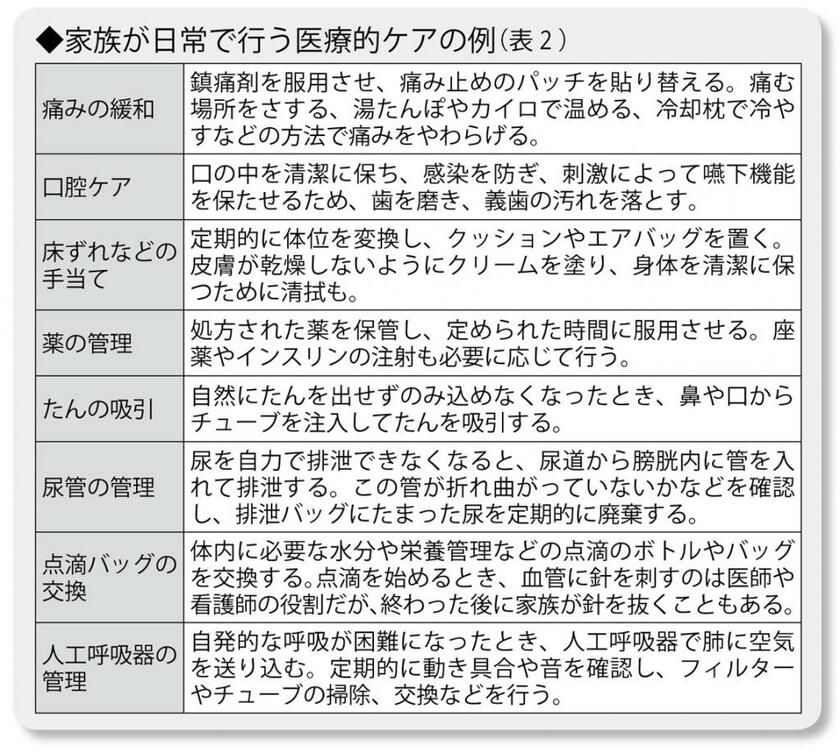

在宅療養では、病院でスタッフが日常的に行う医療的ケアの一部を、家族が担うシーンも多くなる。家族は医療行為そのものを行うことはできないが、サポート的な役割を果たすことができる。例えば、痛みの緩和や口腔ケア、床ずれなどの手当てなどだ。具体的なやり方は、訪問看護師が一緒に練習しながら教えてくれる。困ったときは助けてもらえるため、できる範囲で行うとよい。『自宅で最期を迎える準備のすべて』の著者で看護師の大軒愛美さんが言う。

「どこまで介助したらいいのか、どこは手伝わないほうがいいのか、迷ったら看護師に相談すること。家族が複数いる場合には、日常の中で分担できるように、練習にも複数で参加したほうがいい。そうすれば一人にかかる負担も軽減され、お互いに話し合いながら覚えられるメリットもあります」

患者本人が自力でできることは、なるべく自力でやってもらうように促すのも家族のサポートの一つだ。病院での入院生活が長くなると、身の回りのこと全般に関して、看護師や医療従事者に依存する傾向の患者が見られるという。たとえ患者自身ができることであっても、周囲に手伝ってくれる人がいるため、だんだんと「何かあれば頼めばいいや」と思うようになってくる。これを続けていると、それまでできていたことが本当にできなくなってしまうという。

例えば自分自身でトイレに行けて、ズボンや下着を脱いだり着たりができるはずだが、入院中に「トイレに行きたいけど、自分でズボンが下ろせないのでやってほしい」と依頼し、看護師が介助してしまうことが続くとする。そうするとトイレに行くときには「誰かに介助してもらったほうが楽だ」ということになり、自宅に帰っても家族に頼ってしまう傾向が強いという。“自分ではほとんど何もしなくていい”という状態で退院してしまうと、患者は必然的に、訪問看護師やホームヘルパー、家族への依存が強くなるという。

松岡かすみ

松岡かすみ