◆病気と付き合う段階は自宅が○

時折、苦しい痛みに耐えかねるときもあったが、最期は家族みんなが見守る中で、眠るように息を引き取った。父の懸案事項だった財産や持ち物の整理も一区切りつき、「これで大丈夫だろう」とやりきった感のある表情で家族に話した1週間後のことだった。

「がんのように、余命宣告される病気の場合は特に、残された期間の中で『これだけはやっておきたい』というものが明確になるのでしょう。父は最期を自宅で過ごすことで、その“やり残したこと”に取りかかることができ、満足して旅立つことができた。父の願いがかなったことが、家族として何より良かったと思えることです」(Aさん)

在宅医療は、病院のような治療ができないのではと不安に感じる人もいるだろう。言うまでもなく、病院は「病気と闘う場所」だ。だが「病気と付き合っていく」という段階では、自宅のほうがいろんな面で過ごしやすいことが多い。さらに現在は医療機器の発達などから、症状によっては病院とほぼ同じレベルの医療を受けることもできる。

在宅医療は、どんな病気であっても「通院するのが難しくなってきた人」が対象だ。「在宅医療=終末期」と捉えてしまう人も多いが、そうではない。車椅子生活になったことをきっかけに在宅医療が始まった人の中には、もう10年以上も在宅医が関わっているというケースもある。具体的に在宅で受けられる医療はどのようなものなのか、家族がサポートできることはどういう内容か、在宅療養の現場で働く医師や看護師らの声をもとに説明しよう。

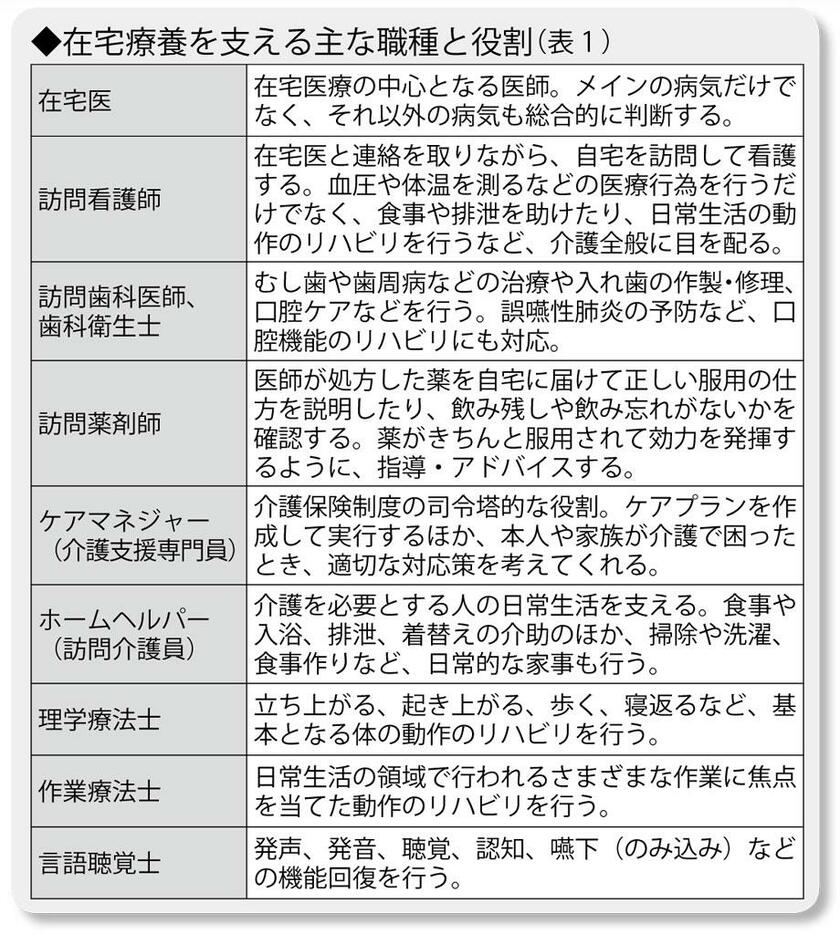

在宅医療は、在宅医や訪問看護師、ケアマネジャーなど、医療や介護のさまざまな専門スタッフに支えられて成り立つ。中心的な存在になるのが訪問看護師で、患者や家族と会う機会が最も多く、スタッフ全員の調整役のような役割を果たす。

介護面については、ケアマネジャーが本人や家族の希望を取り入れてケアプランを作り、実行に移すための調整を行う。調剤薬局まで薬を取りに行くのが難しければ、訪問薬剤師が薬を届けてくれる。手先を動かすなど作業能力の回復を作業療法士にサポートしてもらったり、噛む力が衰えていたら訪問歯科医師に来てもらうこともできる。

松岡かすみ

松岡かすみ