〈PR〉

SDGsのゴールズ、コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻……。近年、世界で起きた様々な問題によって、“世界”は遠ざかったり、近づいたりした。

激しく変化する情勢のなかで、「グローバル教育」の今後はどうなるのか。大学8校と企業4社が語り合う。

取材・構成/株式会社POW-DER 座談会原稿/稲川千加子(PART 1)、松田明子(PART 2) 座談会撮影/鈴木克典(PART 2)、永田雅裕(PART 1)

デザイン/佐藤ジョウタ+鈴木マサル(iroiroinc.) 制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ 企画/AERA dot.ADセクション

人種や国境を超えて互いを尊重できる「世界市民」が求められている。今後、日本人として、

「世界市民」として、真にグローバルな活躍ができるのはどんな人材なのか。そして、ビジネスでは何ができるのか。

座談会参加のみなさん

学習院大学 副学長 国際社会科学部 教授 乾 友彦 さん

獨協大学 外国語学部交流文化学科 教授 鈴木 涼太郎 さん

二松学舎大学

国際政治経済学部国際経営学科

准教授

小久保 欣哉 さん

立命館アジア

太平洋大学(APU)

副学長

米山 裕 さん

株式会社SUBARU 経営企画本部 副本部長 堀 陽一 さん

株式会社電通グループ

副社長執行役員

Chief Corporate Affairs Officer

平手 晴彦 さん

木村恵子(AERA編集長) 「世界市民」となる人材を育成するために、大学ではどのような教育に力を入れていますか。

小久保欣哉さん(二松学舎大学) 本学の国際政治経済学部の学びの柱はPBL(課題解決型学習)です。企業の方を招いて授業を行うことも多いため、まずは国内外を問わずビジネスシーンで必須となる対人関係の基本ルールの習得を前提としています。それは、「約束を守る」「信頼を裏切らない」など、人として当然のこと、つまり倫理観です。本学の第3代舎長である渋沢栄一は、世界に信頼されたと言える国際的ビジネスマンです。本学では、その精神に基づき、地に足のついた教育を行っています。

米山 裕さん(立命館アジア太平洋大学[APU]) APUは設立当初から、在学生の約50%が、4年間在籍し学位を取得する留学生(国際学生)。現在は102の国と地域から学生を受け入れています。学部を問わず多様性に富んだ環境で学べることが特徴です。また、2030ビジョン「APUで学んだ人たちが世界を変える」のもと、達成に向けて4つの人材育成像を掲げています。「対話を軸に対立を乗り越え、他者と協働する」「異文化間の衝突や、想定外の困難を乗り越えるレジリエンス(耐性)を身につける」「多様な視点から新しい価値を創造する」「生涯学び成長し続ける」ことです。これらをもとに、APU共通の学びを創り出しています。

乾 友彦さん(学習院大学) 私は経済学の視点からグローバル化の研究を進めていますが、重要なのは、やはりコミュニケーション。対面で意思疎通がきちんとできるかどうかが、ビジネスの発展に大きく関与すると考えられています。グローバルなコミュニケーション能力を高めるには、語学の習得はもちろん、お互いの社会経済や文化の背景を理解したうえで、客観的なデータに基づく分析結果など皆が共有できるエビデンスを示す必要があります。特に本学の国際社会科学部では、「英語を」ではなく、「英語で」勉強することを重視しています。加えて、英語での情報収集能力を高め、データを使用した分析手法の学習にも力を入れています。自分が伝えたいことを英語で正確に伝えることが最終的な目的です。

鈴木涼太郎さん(獨協大学) 本学の交流文化学科は、人や物がグローバルに往来することで様々な文化が交わり、新たな文化が生み出されるという「交流文化」を、多角的な視点から学ぶ姿勢を育てています。現代は、人種やセクシュアリティから、国家、宗教に至るまで、様々な概念が大きく変化する時代です。既存のカテゴリーを越境しながらも本質を理解し、互いを尊重する人間の育成が、本学科の教育の基礎です。

ダイレクトに意見を交わし理解を深める

木村(AERA) ビジネスの面から見て、いかがでしょうか。

堀 陽一さん(株式会社SUBARU) 当社の自動車事業は、世界販売におけるシェアが約1%とニッチなブランドですが、製品の約9割は、海外で販売されています。そのため開発の際には、現地のお客様の家を訪問し、車がどのように使われているかを間近で見るなど、お客様が何を考えているかを徹底的に掘り下げる習慣・伝統が、社内に根づいています。車は高額な耐久消費財ですから、スペック、燃費、値段だけではなく、「なんかいいよね」「使いやすいよね」という根本的な魅力を追求することが、強みにつながります。

木村(AERA) 地道な調査の結果なのですね。

堀(SUBARU) また、車に乗って生活範囲を広げることは、地域や国の経済活動を促すことでもあります。自動車事業そのものが「世界市民」としての役割を果たしていると思います。

平手晴彦さん(株式会社電通グループ) グローバルなビジネスパーソンには、語学に裏打ちされたコミュニケーション能力、それに加えて、相手と意見を戦わせる能力が欠かせません。例えば、数カ国の人々が集まってディベートすると、最初に脱落するのはいつも日本人と言われます。日本人は、優秀でいい意見や経験を持っているのに、それを主張できない。イエス・ノーをはっきり言えるダイレクトなコミュニケーションの壁を乗り越えるために、大学教育も含めて考えていくべきだと感じています。

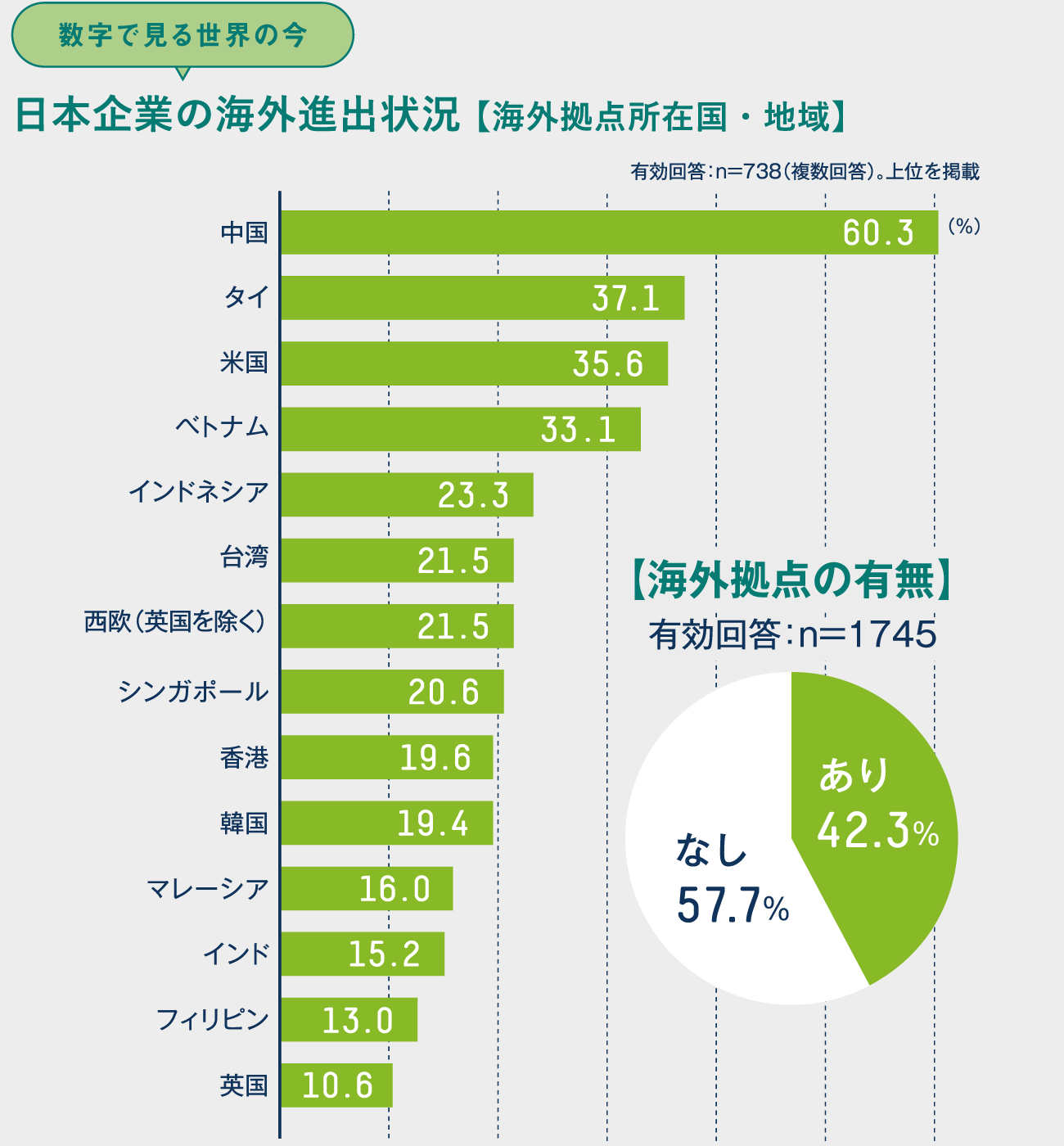

海外に拠点を持つ企業は、全体の4割以上。拠点の所在国・地域は、中国を筆頭に台湾や香港などの東アジア、タイやベトナムなどの東南アジアを挙げた企業が多かった。

日本貿易振興機構(ジェトロ)「2021年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」 (2022年2月)より作成

共通言語を持てば意思疎通が円滑に

木村(AERA) 「世界市民」となる人材育成のための、大学での取り組みを教えてください。

米山(APU) 本学のキャンパスは、「ミニ国連」とも呼ばれるように、世界中から集まった国際学生と国内学生が共に学んでいます。さらに1年次では、国際学生と国内学生のほとんどが、寮で共同生活を送ります。学生は、24時間国際的な文化摩擦を体験しながら、そのなかで世界から集まった学生たちと対等な関係を築いていくのです。さらに、1年次の必修授業である「多文化協働ワークショップ」に取り組みます。留学生と日本人学生の混成チームをつくり、プロジェクトの達成を目指します。多様な仲間との協働を通して、何かを成し遂げたという体験が、学生たちの大きな自信となっています。

鈴木(獨協) 本学は「語学の獨協」を掲げていますが、世界で活躍する人材を育てるにはやはり「環境」が大切です。本学は、グローバルな製造業の生産拠点があるなど、外国籍の住民が多い北関東からもアクセスがよく、高い語学力はもちろん、幅広いバックグラウンドを持った学生が多く在籍します。多様性に富んだ仲間との学びを通じて、自然と「世界市民」に求められる素養やコミュニケーション能力を身につけることができます。また、学部では、少人数でのディスカッションやグループワークを多く設定しています。例えば、本学がある埼玉県南部は、難民・移民の方が多いエリアでもあります。交流文化学科の学生は国内に暮らす難民の支援活動に参加するなど、日常にあるテーマも「世界」と直結していることを実感しています。

乾(学習院) 日本国民である時点で、全ての人がグローバル社会の「世界市民」だと考えています。そこで生きていくには、やはりコミュニケーション能力が不可欠。なかでも“ファクト”を示せることが大切です。客観的な数字や根拠には、言葉での説得と同様、もしくはそれ以上に人の理解を深め、納得させる力があります。そのため本学では、全学部が履修できるデータサイエンスプログラムを実施しています。

小久保(二松学舎) 乾先生がおっしゃるようにデータは、コミュニケーションのための世界共通言語です。本学科のPBL教育でも、2年生から専門ゼミに所属し、卒業までに数十本のケーススタディをこなします。様々な疑似体験をし、データの読解・証明を学んでから、社会に出て行くのです。また、漢学塾が発祥の本学では、中国語・韓国語を始め多言語教育にも力を入れており、PBLの各グループにも必ず留学生が入ります。異なる文化背景を持つ学生も含めた少人数のグループワークを通して、自分の価値観を絶対視せず、常に相対化して考えるような教育を行っています。

海外展開を進めるには人の交流が欠かせない

木村(AERA) 企業での具体的な社員の意識づけ、グローバルな活動をするための取り組みについても教えてください。

平手(電通グループ) 現在、電通グループは約145の国と地域で事業を展開し、日本で約2万人、海外で約4万5000人が在籍しています。海外での売り上げは全体の約6割。さらなるグローバル化のためには、日本で培ったノウハウを世界に展開し、学んだことを持ち帰る循環が不可欠であり、人と人とのさらなる交流が必要です。当社は現在、人的資本への投資を打ち出しており、今後は「人財」への注目をさらに強めていきます。育成のため海外に送り出す人の数も、国内に呼び込む海外の人財も増えます。人の多様性がさらに楽しみな会社になると思います。

堀(SUBARU) 販売台数の9割を占める海外のお客様の商品価値をどのように理解するか、いつも苦労します。例えば、車を試運転するテストコースには、世界中の路面をコピーした場所もあります。車の走行音は、デシベルというデジタル値で測りますが、文化によって好みが分かれるため、現地の方を招いて試乗していただくことで数字以外の評価もしています。常に現場のお客様を見て、車両のサイズなど「機能価値」の向上に加え、“買ってよかった”と思っていただける「情緒価値」を意識した価値観のすり合わせが、社内で常に行われています。

大学と企業の需給の一致を目指す

木村(AERA) 企業側から、人材育成の面で大学に取り組んでほしいことはありますか。

平手(電通グループ) 採用において、大学と企業の連携強化を望みます。大学にはぜひ、企業の需要をもっとヒアリングしていただきたい。お互いの需給が一致すれば、即戦力としてグローバルに活躍する若い人財が増えるのではないでしょうか。

乾(学習院) 特に人文社会系では、産学連携があまり行われてきませんでした。この課題に向けて、文理融合の「宇宙利用論」という全学教育プロジェクトに取り組んでいます。宇宙ベンチャー企業と連携協定を結び、物理学科・法学科の教員と国際社会科学科の私が相談して進めています。先端技術の現在、法制度の整備、ビジネスを展開するための経済的な仕組みなどを多角的に学びます。分野の垣根を越え、グローバルなビジネスを作り出せる人材を学習院全体で輩出していこうと考えています。

小久保(二松学舎) 私のゼミでは、2年次から約半分の学生が、大手上場企業などで年単位のインターンシップを行います。設置5年目の学科ですが、大企業の内定もあり、即戦力となる人材が育っていると実感しています。

既存の「観光」の枠を越え、新事業を育む

木村(AERA) 日本の魅力発信という意味でも非常に大切な観光分野ですが、どのような人材育成に取り組まれていますか。

米山(APU) APUは2023年4月に「サステイナビリティ観光学部」を開設します。日本で唯一のサステナビリティと観光を学べる学部です。持続可能な社会、経済、環境、文化に大きなインパクトを与える「観光」を切り口に、社会が抱える地球規模の課題を解決するために、能動的に行動できる人を育成していきます。

小久保(二松学舎) 私の担当である健康医療ビジネス論の視点では、進行する日本の少子高齢化を強みと捉えれば、質の高い介護・医療サービスの国際展開も視野に入ってきます。かつてのモノを大量消費するインバウンドではなく、サービスをアウトバウンド化することに、大きな可能性を感じており、学生にもそれを伝えています。

鈴木(獨協) これからはどんな現場・地域であっても、人と人との交流を通じて新しい価値を創造する人材が活躍する時代だと思います。「マイクロツーリズム」という言葉にも代表されるように、いわゆる旅行会社・航空会社だけではなく、日常の生活圏内に観光の楽しみを見出す産業も多数存在します。学生には、トランスナショナルな文化理解で多様性を尊重する、新しい観光を創り出してほしいですね。

木村恵子の編集後記

「世界市民」とは、既存の概念・枠を取り払い、多様な価値観を認め合える人物だと理解しました。一方、自らの能力を世界にアピールしきれない日本人の傾向は、社会全体の課題です。この課題解決のために、大学は様々な方策を模索しています。今後は「大学」「企業」が相互に既存の枠を越え、より柔軟な人材育成が進むことを期待しています。

▲インタビューへ

▲インタビューへ