〈PR〉

SDGsのゴールズ、コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻……。近年、世界で起きた様々な問題によって、“世界”は遠ざかったり、近づいたりした。

激しく変化する情勢のなかで、「グローバル教育」の今後はどうなるのか。大学8校と企業4社が語り合う。

取材・構成/株式会社POW-DER 座談会原稿/稲川千加子(PART 1)、松田明子(PART 2) 座談会撮影/鈴木克典(PART 2)、永田雅裕(PART 1)

デザイン/佐藤ジョウタ+鈴木マサル(iroiroinc.) 制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ 企画/AERA dot.ADセクション

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、留学を中心に、大きな影響を受けた大学のグローバル教育。

SDGsのゴールズ、ロシアのウクライナ侵攻と国際的な問題も起こるなかで、大学はどのように学生と向き合ってきたのか。

座談会参加のみなさん

関西学院大学

総合政策学部国際政策学科

教授

清水 康子 さん

京都精華大学

全学研究機構長

人間環境デザインプログラム

デザイン研究科 教授

ウスビ・サコ さん

上智大学

高大連携担当副学長

経済学部経営学科 教授

西澤 茂 さん

中央大学

副学長 国際センター所長

理工学部 教授

白井 宏 さん

株式会社クボタ 人事・総務本部 人事部長 渡部 猛雄 さん

凸版印刷株式会社

執行役員 グローバルガバナンス本部長

兼 人事労政本部 人事部部長

橳嶋 俊司 さん

木村恵子(AERA編集長) グローバル教育=英語と考えている方がまだ多いと聞きます。大学では今、どのような教育をしているのでしょうか。

白井 宏さん(中央大学) 英語は重要ですが、それだけではありません。自分の立ち位置を正しく把握したうえで、相手を尊重しながら話ができなければコミュニケーションは成り立ちません。本学はユニバーシティメッセージ“行動する知性。”のもと、異文化、多様性を多角的に理解し、実行に移せる学生を育成しています。留学経験も必要ではありますが、行くことが目的ではなく「いかに現地で行動を起こすか」に注力し、学生に意識づけしています。法学のイメージが強い本学ですが、全学部に対して国際色豊かなプログラムを用意しています。また、学内のビジネススクールではAMBA(MBA経営学修士号の世界的な認証)を取得しました。

西澤 茂さん(上智大学) 世界情勢が目まぐるしく変化するなかで、本学では教養や語学、データの見方など、グローバル社会に対応するうえで必要な素地を培う新たな基盤教育を導入しました。それと同時に、多様性を受け入れる素養の育成にも重点を置いています。社会に出ると、海外マーケットで日本をPRする場面にも遭遇します。日本の文化や歴史、考え方の背景はもちろん、他国との違いも理解し、積極的に日本の魅力を発信できるコミュニケーション力を学生に身につけてほしいですね。

清水康子さん(関西学院大学) 語学は国際交流の基本ですが、あくまでツールであって問題を解決するものではありません。そこで本学では「ダブルチャレンジ制度」を設置し、学生は海外ボランティアなど国際的な活動を始め、他分野の学び、地域や企業での活動など3つの方向から学部以外の学びに挑みます。そうした経験が学部の学びと溶け合い、社会課題を解決する力や創造性になると考えています。

木村(AERA) 「学んだ語学でどうするか」が重要ですね。

清水(関西学院) こうした教育はスクールモットー “Mastery for Service(奉仕のための練達)”に基づいています。大学の学びは自己実現のためと考える学生も多いですが、どんな仕事も先にあるのは、他者への奉仕です。「国連ユースボランティア」を全国に先駆けて導入した本学では、外務省などとも連携し、世界的な機関で活躍できるグローバルリーダーを養成しています。

ウスビ・サコさん(京都精華大学) グローバル人材とは、自己をよく理解し、他人を受け入れられる人のこと。しかし、日本の若者は自分を知らず、自分の言葉で話せない傾向があるのではと感じています。そのため本学では「自分の軸」を形成するべく、1年次に哲学や自由論を必修科目とし、キャリア教育も開始します。低学年から自分の言葉を持ち、社会でどのような役割を果たせるかを考える学びは、ローカルであってもグローバルにつながる教育だと思います。

語学力=仕事ではない知識や経験も大切

木村(AERA) 自分の言葉を持つことは重要ですね。企業では、グローバル展開のためにどのような取り組みをしているのでしょうか。

橳嶋俊司さん(凸版印刷株式会社) 海外の売上比率を3割から伸ばしていくために、今後はよりグローバル人材が必要です。しかし「言語ができる=仕事ができる」ではなく、技術・知識のうえに語学力が身についていることがベストです。当社では若手社員をスイスのビジネススクール「IMD」に派遣したり、海外子会社で業務経験を積む「トレーニー制度」などで、人材の底上げを図っています。

渡部猛雄さん(株式会社クボタ) 当社は120カ国以上で事業を展開し、海外の売り上げが7割を超えていますが、先ほどサコ先生がおっしゃったように、ローカルとグローバルで活躍できる人に大きな違いはないと考えて人材を育成しています。ただ、海外への慣れは必要ですので、コロナ禍前までは新入社員は1カ月間の語学留学をしていました。海外生活を通して殻を破ってもらいたいと考えています。

木村(AERA) 実際にビジネスで活躍するグローバル人材とはどのような人でしょうか。

橳嶋(凸版印刷) 当社の海外事業は、半導体関連部材などのエレクトロニクス、ハイバリア性能の食品包材など多岐にわたります。これらを海外市場に売り込むには社員一人ひとりに然るべき能力が求められます。論理的な思考を持ち、ビジネスの構築ができ、かつ語学力を鍛えた人が該当すると思います。

渡部(クボタ) 海外で活躍できるのは、やはり日本で実績のある人です。現地からも「語学が堪能なだけの人を送り込まないで」というリクエストもあります。当社では、20代後半の社員に「海外トレーニー」で1年間の海外研修を実施しています。それを踏まえて、日本で研鑽し、再び海外へ行くという流れを作っています。

世界情勢の変化によって大学の学びも変わる

木村(AERA) SDGsのゴールズやコロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻といった現代が直面する問題はビジネスにも影響を及ぼしたと思います。

渡部(クボタ) 当社は農業機械による豊かで安定的な食料生産、水道管や水処理関連製品や技術による安全な水の供給と再生などに取り組んでいます。SDGsはそうした当社の長所を多くの方に知っていただくことができました。一方でコロナ禍やウクライナの問題では、物流などで事業に影響が生じました。

橳嶋(凸版印刷) 当社もコロナ禍やウクライナの問題では物流や調達の面で影響がありました。SDGsでは事業で貢献する9つの重点目標を策定し、取り組んでいます。

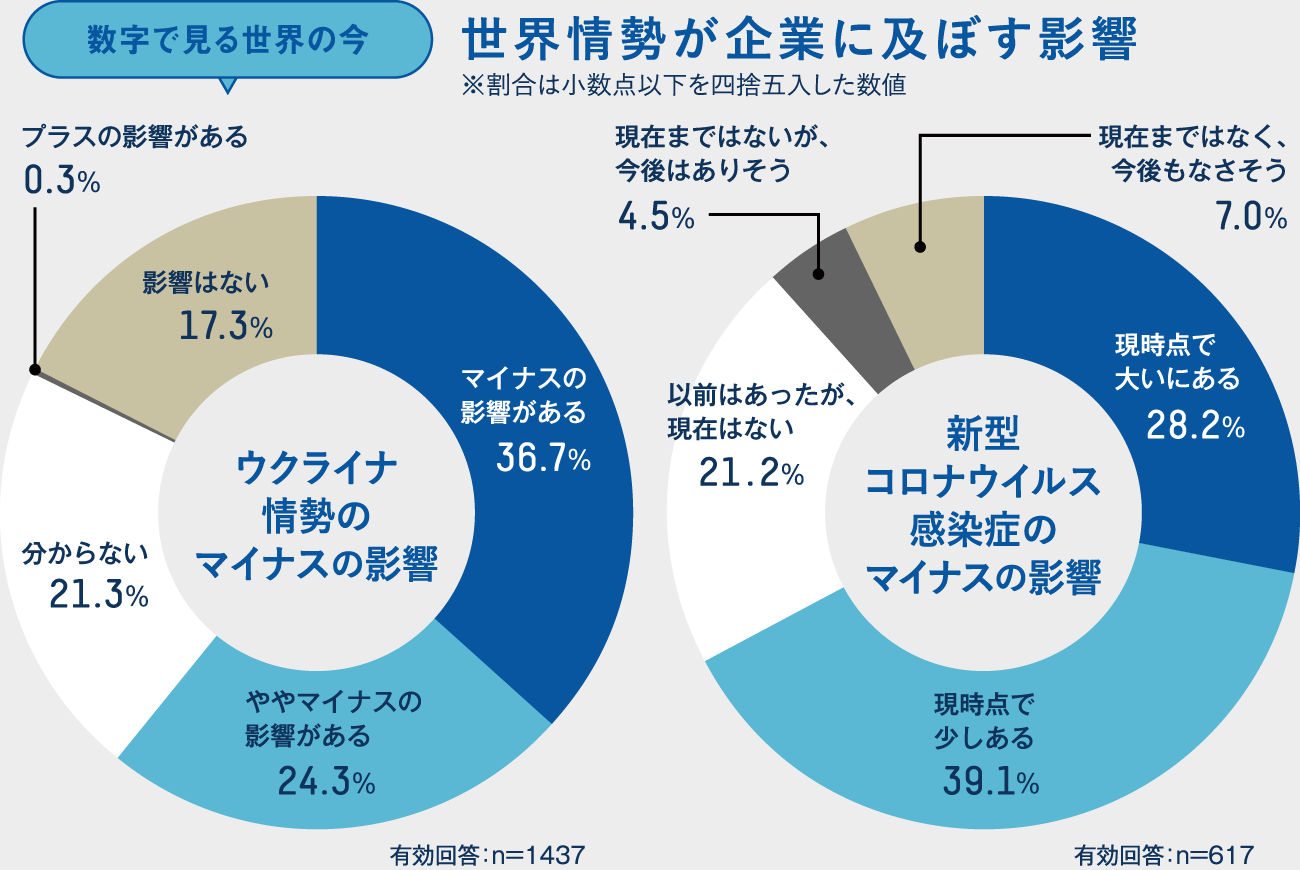

左:株式会社帝国データバンク「ウクライナ情勢による企業活動への影響(直接・間接)アンケート」(2022年2月調査)より作成

右:株式会社日本政策金融公庫 総合研究所「新型コロナウイルス感染症の中小企業への影響に関する調査」(2022年4月調査)より作成

2020年から突入したコロナ禍について、2022年4月の時点でも67.3%の企業がマイナスの影響があると回答。また、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が開始した直後の調査でも、すでにマイナスの影響があると回答した企業が61.0%にも及んだ。

木村(AERA) なるほど。世界の状況によって、大学教育にも変化がありそうですね。

清水(関西学院) 未知の課題が生じた場合は、新たなビジョンや政策が重要です。本学では世界で取り残されている人々の声に共感できる人間性と知識を得る機会として、大学のプログラムや研究室で多くのフィールドワークの機会を設けています。現地の人と接し、自分にない意見を聞く体験は、人材育成には欠かせません。先日はウクライナ・キーウ工科大の教員を招いてオンライン講演を開催。附属校の中高生も参加し、みずみずしくも鋭い指摘があり、多様な意見を聞くという意味で、充実した時間となりました。

白井(中央) 私は冷戦時代にウクライナを訪問したことがありますが、情報はCNNと現地の友人からのFAXだけでした。しかし今のウクライナ情勢はリアルタイムで送られてきます。情報伝達が速い世の中で、複雑な国際問題に対処する力をつけるため、総合大学の強みを生かして、1学部だけではなく、全学的に学ぶ仕組み「グローバルFLP※」を整備しました。総合的に見る力を養い、紛争の解決、技術の共有などにつながる柔軟な思考力に役立つと考えています。

※ファカルティリンケージ・プログラム

サコ(京都精華) 今は情報にすぐアクセスできますが、どれが正しいか判断するのは難しい。大学で教えられるのは、物事を選ぶときに自分なりの基準を持つこと。しかしそれにも国際的な感覚が必要です。学生には、世界の出来事は自分には関係ないと思わずに、パンの価格の上昇といった日常の問題から世界に目を向けてほしいです。

木村(AERA) 身近なことが世界につながるのですね。

サコ(京都精華) はい。SDGsも自分を変えることで貢献できます。ある学部で、地元の方とコラボして裏山の倒木を活用するワークショップを開催しました。そこで学生は、多様な方と関わり合いながら当事者意識を養います。10年、20年後の当事者として、学生が積極的に課題解決に参加することは重要です。

西澤(上智) 本学は伝統的に世界中から多様な学生・教職員が集います。全学部が1つのキャンパスに集結しており学部横断が盛ん。この強みを生かし、英語による学位取得プログラム「SPSF※」を2020年に開設しました。6学科が連携して世界の複合的課題の解決に臨む次世代を育てています。また、立地を生かして、周辺の企業や国際機関等との連携も推進中です。SDGsの取り組みには、学生職員制度によって学生視点を取り入れ、成果につなげています。

※ Sophia Program for Sustainable Futures

新たな挑戦が明るい未来を創造する

木村(AERA) 日本のグローバル化に対する問題点は感じますか。

橳嶋(凸版印刷) 韓国では1997年の通貨危機の際に海外に出た人が新たなビジネスを生み出した例もあります。日本にとどまっているだけではいけません。ただ、活躍を期待して海外に派遣しようとしても、行くことのできない社員がいるのも現実です。少子化や介護といった問題もあるので、誰もが海外で活躍できるシステムを作る必要があります。

西澤(上智) 昨今はオンラインによって世界との距離が縮まりましたよね。本学ではオンラインと対面の両方でのコミュニケーションに長けた人材が今後は重要だと考えています。さらに将来はバーチャル空間やメタバースといった新しいイノベーションが問題を解決してくれるかもしれません。凸版印刷さんも手がけていますよね?

橳嶋(凸版印刷) はい。当社が持つメタバース技術を活用した、バーチャルアサインメント※も考えられますね。

※ 国内にいながら、海外の仕事に従事すること。

渡部(クボタ) 日本社会では失敗を許す文化や挑戦を促す雰囲気がもっと広がるといいですね。大学では、知識や学識だけでなく、人そのものや心の成長に寄与するような取り組みをしていただきたいです。その後、企業が引き継いで、強い社会人を育成するという流れができたらと思います。

白井(中央) 日本は島国ということもあり、同一性を好み、チャレンジ精神が足りないと私も感じています。世界に出て行って、挑戦できる人材を育てたいですね。そして将来は、大学でのグローバルな学びを生かして、実践してほしいです。

清水(関西学院) 私は、世界で自国主義が強まっていると感じます。日本は国際的に発展を遂げた国なので、その役割も考えなくてはなりません。自国益だけでなく、世界の“益”に関心が高まってほしいですし、世界貢献や規範をリードできる国としての成長も願っています。

サコ(京都精華) 「答えを与える」教育は、子どもの好奇心が知識に変換されていかない。また、日本は言葉の行間を読む文化ですが、グローバル化が進むほど、はっきり相手に伝えることも重要になります。子どもたちが自分で枠を決めず、自由なコミュニケーションができるような社会に成長してほしいですね。

木村(AERA) 小学生を育てる親なので、身に染みる話です。

サコ(京都精華) 外国人留学生は、日本で就職して経験を積んだ後、自国に帰って日本と関わる仕事をしたいという人が多い。現在はインターンシップもハードルが高いので、企業にもご協力をいただきたいです。

白井(中央) 私の研究室も半数が海外からの留学生ですが、サコ先生のおっしゃる通り、就職先が少ない状況です。また海外では、就職活動を大学3年の後半から始めるということはありません。国際化が進むなかで、採用方針の変革も望んでいます。

西澤(上智) 私は学生に“未来は明るい”と伝えたいです。少子化やGDP成長率の停滞など日本の問題がニュースで連日取り上げられています。それで若い人たちは自然に萎縮し、行動を制限しているのではないでしょうか。今は、最新のテクノロジーで解決できることもあります。ぜひ自由な発想で物事に取り組んでもらいたいですね。

木村恵子の編集後記

各大学の共通した意見は、自分を知り、他人を受け入れることの必要性。日本での実績が海外に結びつくという企業のお話からは、海外に行かなければ国際性は身につかないという時代ではないと改めて思いました。テクノロジーの進化で、国内にいても世界で活躍できる未来が待っていることは、日本社会の明るい希望です。

▲インタビューへ

▲インタビューへ