〈PR〉

SDGsは2030年までに達成すべきゴールが設定されている。2020年、日本はSDGsの「行動の10年」を迎えると同時に、コロナ禍に見舞われた。それでも多様な形で活動に取り組んできた大学や企業がある。9校と4社が、SDGsの今と未来を語り合う。

取材・構成/株式会社POW-DER 座談会原稿/稲田砂知子

撮影/鈴木克典、武藤奈緒美(流通経済大学) イラスト/Yoh デザイン/スープアップデザインズ 制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ 企画/AERA dot.ADセクション

そして、コロナ禍が与えた影響と気づき─。 大学と企業でSDGsを牽引する7人が語り合った。

座談会参加のみなさん

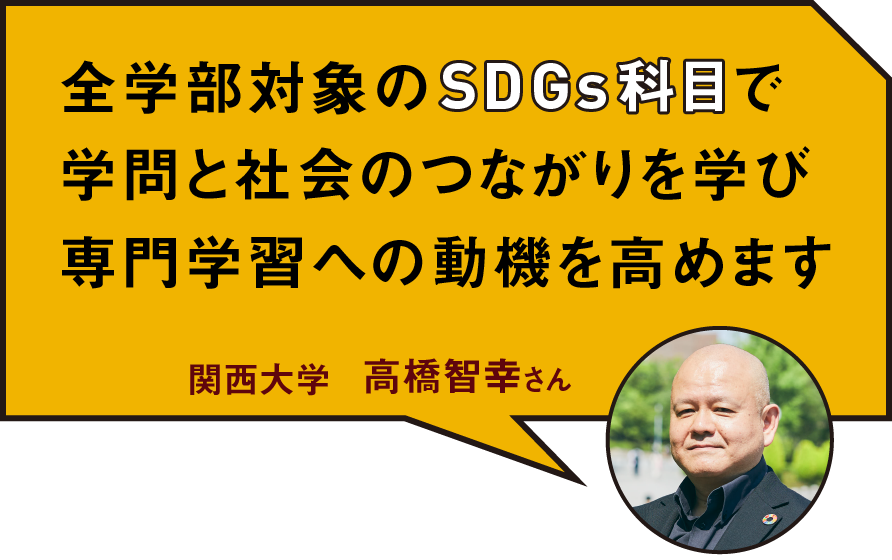

関西大学

副学長

社会安全学部 教授

高橋智幸 さん

慶應義塾大学

大学院政策・

メディア研究科 教授

蟹江憲史 さん

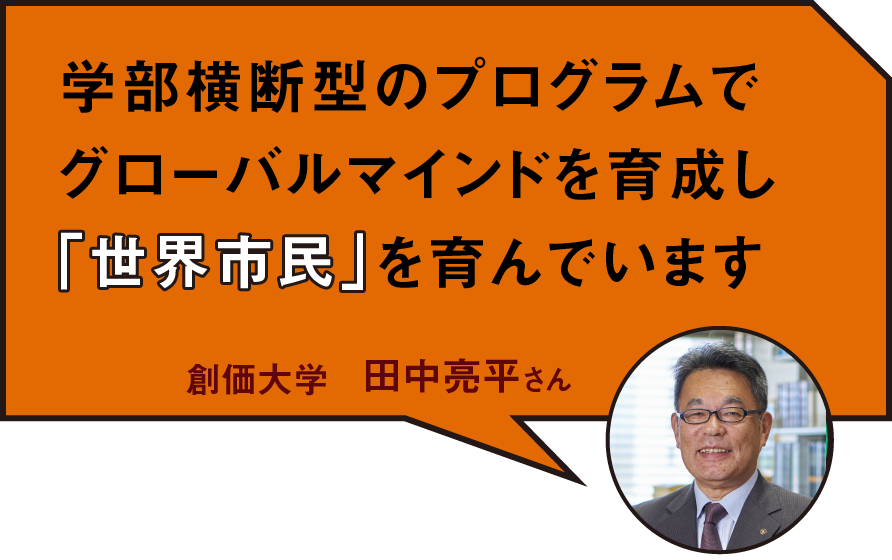

創価大学

副学長

SDGs推進センター長

田中亮平 さん

東京海洋大学

理事

副学長(教育・国際担当)

舞田正志 さん

龍谷大学

副学長

政策学部 教授

白石克孝 さん

ソニーグループ株式会社

ソニー知的財産サービス株式会社

情報戦略部 統括部長

矢藤有希 さん

農林中央金庫

総合企画部サステナブル経営室

サステナブル経営室長

野田治男 さん

片桐圭子(AERA編集長) 多くの大学がSDGsに取り組んでいます。なぜ、大学が「SDGs」なのでしょうか。

舞田正志さん(東京海洋大学) 海洋関連分野に特化する東京海洋大学は、教育や研究の成果がSDGs達成に直結しています。ゴール14「海の豊かさを守ろう」や7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」などがそうです。海の環境に関する課題はたくさんありますが、海洋ゴミの問題はよく知られています。私たちの大学では海洋ゴミ削減への道筋を示すべく、練習船を使って世界各地で海のマイクロプラスチックなどの調査、研究を行い、その知見を世界に還元しています。

蟹江憲史さん(慶應義塾大学) 私はSDGsを研究対象としています。学内に「×SDG・ラボ」を設置し、学生たちとともにSDGsの抽象的なゴールをより明確にしたり、その成果や進捗を分析したり。ラボと連動するコンソーシアムでは、約30の企業や自治体との共同研究にも取り組んでいます。SDGsそのものを評価することも、大学の大きな役割です。

田中亮平さん(創価大学) もう一つ、大学がSDGsに取り組む意義は、SDGs達成に貢献する人材を社会に送り出すことです。創価大学が何より大切にしている教育理念は世界平和に資することであり、開学以来、「世界市民教育」に力を入れてきました。これはSDGsのゴール16「平和と公正をすべての人に」に貢献するものです。2021年、創立50周年を迎え、今後10年間のビジョンとして、SDGs達成への先導的役割を担うことを目標に掲げました。

白石克孝さん(龍谷大学) 龍谷大学は、「誰一人取り残さない」SDGsの理念と「摂取不捨」(すべての者をおさめとって見捨てない)という仏教の考え方に共通点を見出しました。そこで、仏教とSDGsを結びつける私たちならではのアプローチとして「仏教SDGs」と称しています。自分を省みて他者のために行動することを意味する「自省利他」を行動哲学とし、SDGsの理念を具現化できる学生を育成したいと考えています。

蟹江(慶應義塾) 別の視点で考えると、SDGsは大学にとっていい道標とも言えると考えています。SDGsは2030年の世界の理想の姿を描いたもので、理想を追求すべき大学が教育・研究機関として目指すべき方向を示してくれています。私たちの教育や研究の成果が社会にどう生かされるのか。SDGsのゴールに結びつけることで、その目的が明確になります。

高橋智幸さん(関西大学) まさに道標ですね。関西大学では教員の研究成果がSDGsにどう役立つか「研究・技術シーズ集」に明記しています。教育面でもSDGsはいいツールで、全学部の学生が受講できる科目「SDGs入門」と「SDGsの実践」を設けています。学生たちがそれぞれの学部で学ぶ専門が、SDGsとどうつながるのか。その学問はどのように社会に実装されるのか。こう考えることで、専門の学びに対する動機がぐんと高まります。

舞田(東京海洋) SDGsは、高校生に大学について説明する時も役立ちます。私たちの大学は魚や海について学びたいといった、明確な動機があって志望する学生が大半ですが、SDGsがあると、「何のために魚や海について学ぶのか」ということや将来の目標がより明確になる。高校生が進学先を決める時にも、SDGsは道標になると思います。

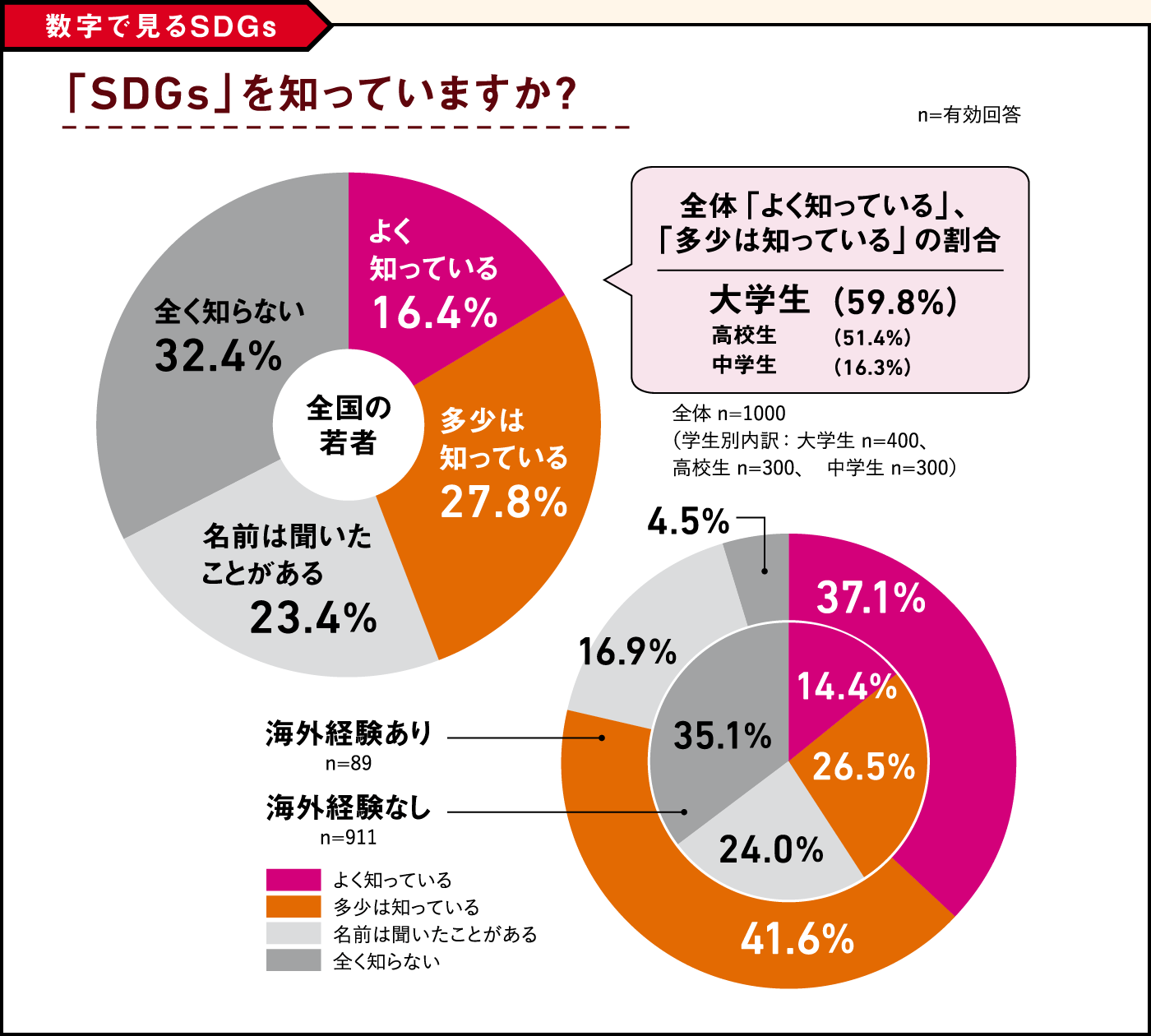

全国の大学生、高校生、中学生を対象とした調査では、SDGsを「よく知っている」、「多少は知っている」と答えた人は、全体だと44.2%だが、大学生のみでは6割近くにのぼる。また、海外に住んだ経験の有無で見ると、「海外経験あり」の若者の8割近くがSDGsを認知している。

株式会社日本総合研究所「若者の意識調査(報告)―ESGおよびSDGs、キャリア等に対する意識―」(2020年8月13日)より

今やビジネスでも世界の共通言語

片桐(AERA) 企業ではどのようにSDGsに取り組んでいますか。

矢藤有希さん(ソニーグループ株式会社) ソニーグループでは2010年から「Road to Zero」を掲げ、事業における環境負荷を無くす取り組みを続けています。企業には環境を守る責任と、環境改善への貢献が求められていると考えています。ソニーがそのために取り組む事業の一つが「トリポーラス」という米の籾殻を利用した多孔質炭素材料の開発です。水や空気の浄化のためにフィルターに使うなど用途はさまざまです。世界で年間約1億トン以上が廃棄されている米の籾殻※を利用することで、二酸化炭素の排出削減にも寄与します。

※国際連合食糧農業機関(FAO)『Rice Market Monitor』2017年4月号(2016年分の概算)より。

野田治男さん(農林中央金庫) 農林中央金庫の全ての事業は日本の農林水産業の成長を支えることを目的としています。近年は気候変動の影響や後継者不足に苦しむ第一次産業をいかに持続可能なものにしていくかが大きな課題となりました。そこで当庫のパーパス(存在意義)を見つめ直し、持続可能な農林水産業と地域社会の発展に貢献するサステナブル経営に舵を切りました。その成果がSDGs達成につながると考えています。

片桐(AERA) SDGsはCSR(企業の社会的責任)として取り組むものといった印象があります。SDGsとビジネスは両立するのでしょうか。

野田(農林中央金庫) 今ではESG(環境のEnvironment、社会のSocial、ガバナンスのGovernance)への配慮に欠ける企業には社会的信頼が集まらず、投資家も出資を避けるという世界的な流れがあります。深刻な課題を抱える日本の農林水産業を支える当庫としても、サステナブル経営に今取り組まなければ未来はないという意識で、一丸となって取り組んでいます。

矢藤(ソニー) 2020年にドイツで開催されたスポーツとアウトドアの見本市「ISPO」にトリポーラスを出展したところ、大きな反響をいただきました。その時に驚いたのが、トリポーラスの技術もさることながら、背景にあるSDGsへの取り組みに対する評価が高かったことです。SDGsがビジネスになるかの問いには「イエス」と答えたいです。

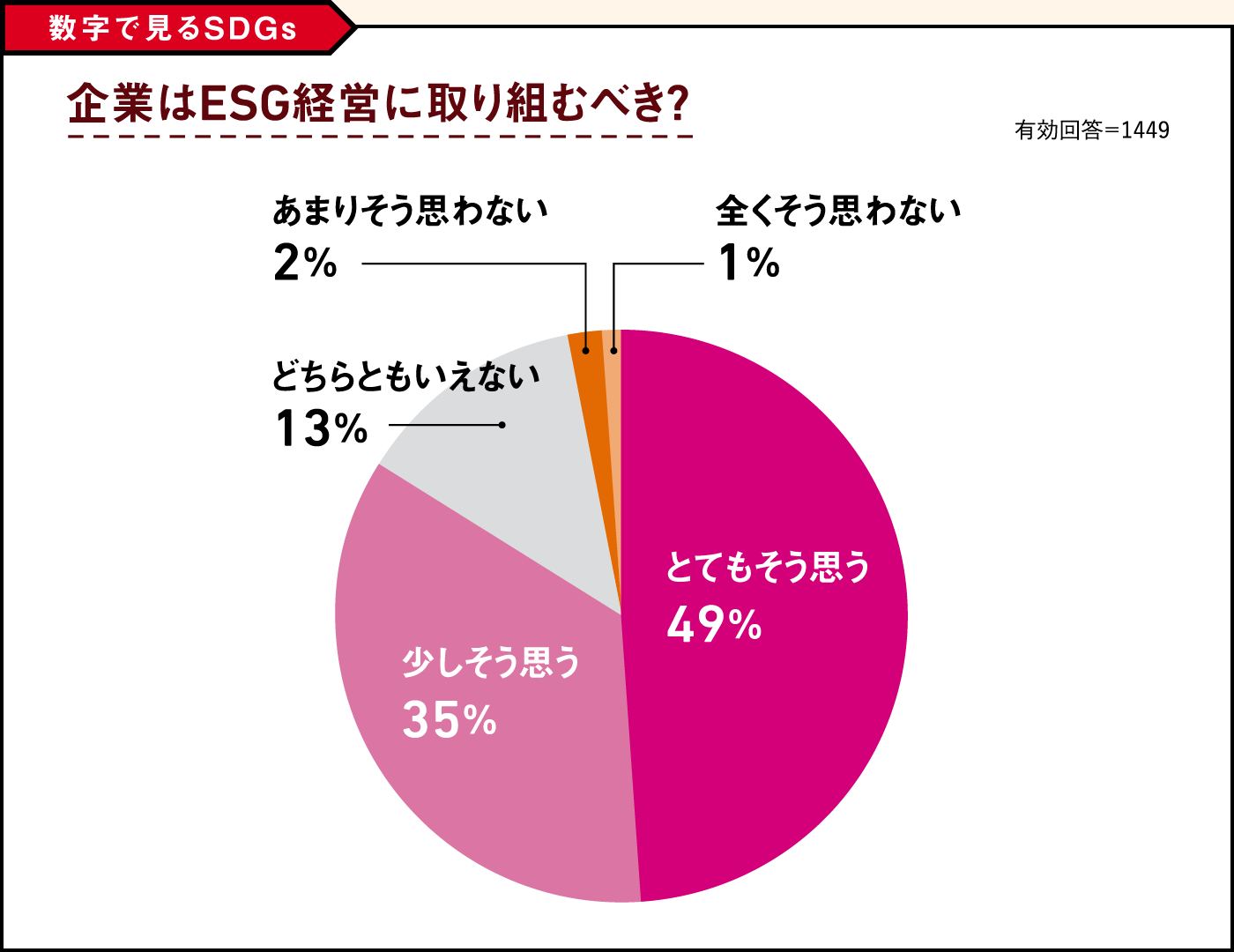

インターネット調査によると、企業がESG経営に取り組むことを期待する人の割合が高いことがわかった。

一般財団法人経済広報センター「ESGに関する意識調査」結果報告(2020年7月)より

片桐(AERA) 大学も企業も積極的なSDGs活動を展開していることがわかりました。コロナ禍はその進捗に影響を与えたのではないでしょうか。

田中(創価) SDGsと関連の深い「世界市民教育」は海外体験、交換留学を主体としていますので、やはり大きく制限されました。それを補うためにICT(情報通信技術)を駆使しています。関西大学が主導している、オンラインで海外の教育機関と交流できる「COIL※」協議会にも加盟して、世界の学生とのプロジェクト型学習も推進しています。

※Collaborative Online International Learningの略。オンライン国際交流学習。

コロナ禍で得た気づきを生かす

舞田(東京海洋) ICTを活用し、オンラインでディスカッション形式の授業にすることで、対面授業では得られない効果を得ることができました。対面、オンラインそれぞれにメリットがあります。両方を使いこなして、SDGs活動の効果を高めていきたいです。

高橋(関西) 私たちの大学でも学生たちのネットを介してのコミュニケーション力が高まり、新しいコミュニティが誕生しています。法政大学と一緒に、学生がSDGsプロジェクトの成果を発表する「SDGsアクションプランコンテスト」を開催していますが、初回の2020年は、法政だけ、関大だけのチーム編成でした。それが今年は、両大学の学生が交ざったグループができています。コロナ禍でもたくましく、創意工夫して乗り越えていく学生たちの姿が印象的です。

片桐(AERA) 龍谷大学では、別の気づきがあったそうですね。

白石(龍谷) 昨年4月の緊急事態宣言下、学生の状況を把握すべくアンケート調査を実施しました。アルバイトができないといった経済面の問題が明らかになるとともに、一人暮らしの学生の半数以上が食生活に不安を抱いていることが判明し、「食支援プロジェクト」を実施して一人暮らしの学生や留学生を支援しました。そして、本学の取り組みに賛同した20以上の企業・団体から食材提供がありました。学生たちは「自分は一人ではない」と実感することができたようです。学生たちの厳しい経済状況を突きつけられ、SDGsの理念「誰一人取り残さない」を見つめ直した1年でした。

田中(創価) 私たちの大学にも経済的に困難をかかえた学生や親族の中で初めて大学教育を受ける第一世代の学生もいます。本学は以前から独自の給付型奨学金がありましたが、SDGsのゴール4「質の高い教育をみんなに」の観点から、こうした学生の把握を進め、公的支援制度とあわせて学業支援につなげていきます。また、ゴール13の「気候変動に具体的な対策を」に関連して、本年4月に全国で3大学目として、「気候非常事態宣言」を発表しました。いずれもSDGsで進んだ取り組みです。

片桐(AERA) ビジネスにおいてはいかがでしょうか。

野田(農林中央金庫) ESGの観点でいうと、とりわけSocial(社会)の課題が浮き彫りになりました。農林水産業の現場では、コロナ禍によって外国人労働者が減って野菜の収穫ができなかったり、提供先の飲食店の時短営業や休業で、魚を大量に破棄せざるを得なかったりしました。コロナ禍であぶり出された課題は多くあります。これらをどう解決するか、知恵を絞ることで、イノベーションが生まれると思います。

異なる分野を引き合わせる

蟹江(慶應義塾) 確かにSDGsはイノベーションを誘引する発想を引き起こしてくれます。17のゴール以外に169のターゲットがあり、複合的にそれらの課題に取り組むことで、異分野を掛け合わせるアイデアが生まれます。大学はそれができるオープンな場所でありたいです。

高橋(関西) そうですね。SDGsをキーワードに、それぞれの研究のターゲットを整理すると、共通の課題を追究する異分野の研究が見えてくるので、学内でも共同研究が増えています。私の研究でいえば、再生エネルギーの研究として海底の水流で発電する技術を開発し、その電気を今度はサンゴ礁の再生に活用するプロジェクトを始めました。このように想像力を働かせると、一つの取り組みが別のものと掛け合わさって、SDGsの複数のゴールの達成につながっていきます。

矢藤(ソニー) 異分野とのパートナーシップ、大切ですよね。トリポーラスも、開発から製造までの間に衣料や消費財など異分野の多くの人が関わって、全パートナーにとって収益化できたことで、初めて事業として成立しています。

高橋(関西) SDGsは産官学の連携が不可欠です。先ほど田中先生がご紹介くださった「COIL」主導に加え、私たちはこの4月に「関西大学SDGsパートナー制度」を制定し、現在、NTTドコモや島津製作所など多様な企業や自治体から連携のお申し込みをいただいています。

白石(龍谷) SDGsによるソーシャルイノベーション(社会的変革)にも期待しています。私たちの大学はもともと大学発ベンチャー企業の数が多いのですが、近年は社会的な問題を解決するための起業が増えました。最近発足した例では、地元の有機野菜を使ったベビーフードの会社や、獣害のため駆除された動物の命を最後まで大切に扱うよう食肉として売る会社などがあります。SDGsのおかげで、イノベーターを評価する新しい物差しを得ることができました。

学生の意識も視線も変化

片桐(AERA) 学生さんたちの意識の変化を、企業で感じることはありますか?

矢藤(ソニー) 面接でSDGsに関する質問をよく受けるようになりました。私は大学などで講義することもあるのですが、SDGsを題材にしたレポートも増えています。企業側がSDGsへの取り組みに真剣にならないと、いい人材に選ばれないという認識が年々高まっています。

野田(農林中央金庫) 若い人たちのSDGsに対する感度はとても高いです。我々のサステナブル経営に関して国内外の全職員にアンケートを実施したところ、若手職員と海外の職員からSDGsに取り組むべきだ、ぜひ取り組んでほしいという意見が多くありました。

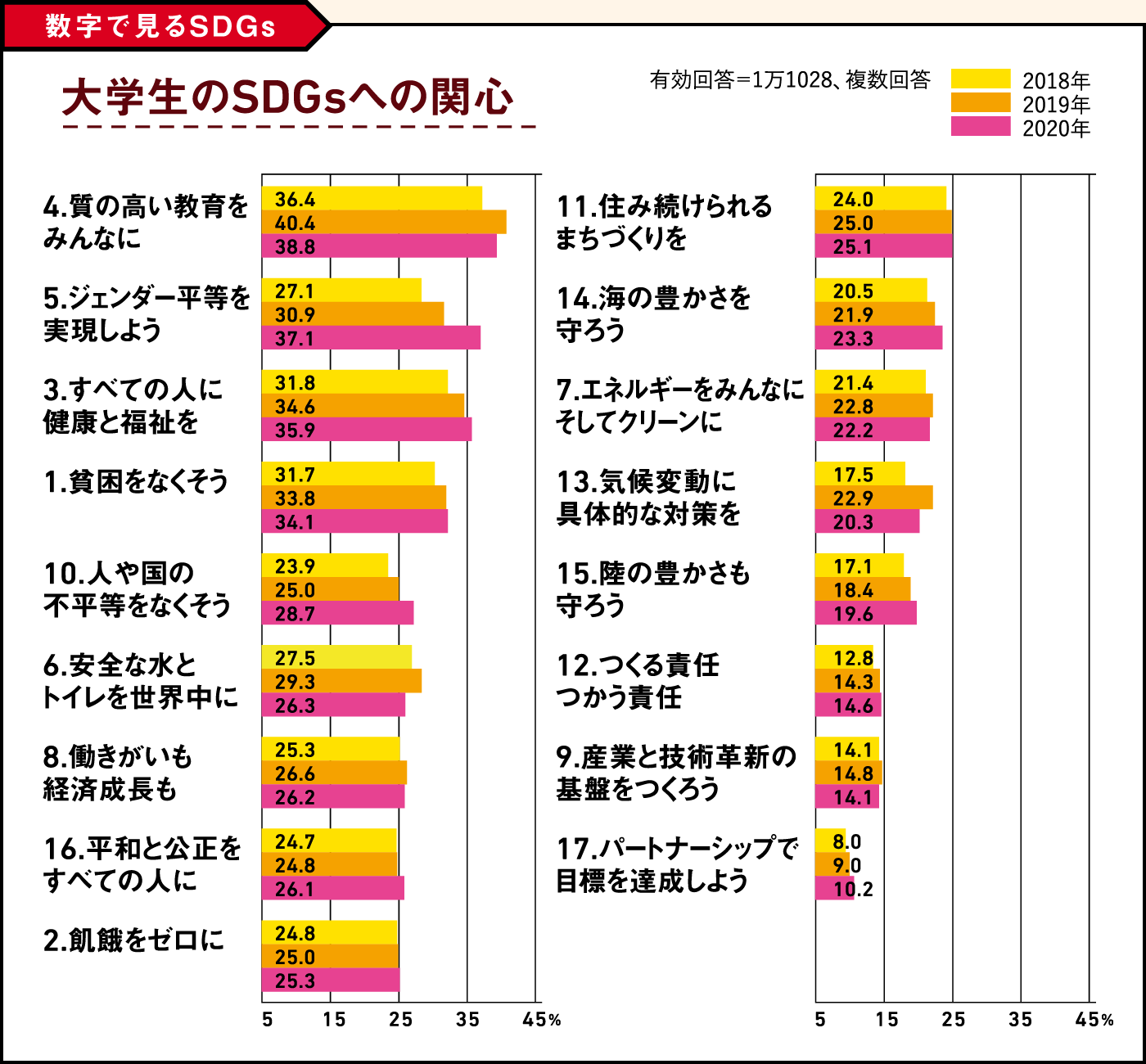

全国の大学生に「関心があるSDGsのゴール」を聞いたところ、多くの項目が増加傾向にあり、2019年から2020年にかけては特にゴール5の伸び率が高い。

全国大学生活協同組合連合会「第56回学生生活実態調査の概要報告」(2021年3月8日)より

白石(龍谷) 自分がそこで働くことを誇りに思える、社会的な取り組みに積極的な企業を就職先として求める学生が増えているのは事実です。そこで、本学は三つの地元の信用金庫と協力し、企業活動の社会的貢献度を「見える化」するソーシャル企業認証制度を創設しました。地域活性化を牽引する狙いもあります。

蟹江(慶應義塾) 私の研究室の学生が就職活動で企業を訪問すると、SDGsへの実際の取り組み方とホームページなどに書かれている内容との乖離に失望することがあります。そこで、学生たちは他の指標も参考にしながら、企業のSDGs活動を分析評価するプロジェクトを始めています。

片桐(AERA) SDGsに貢献するには、世界との連携も必要ですね。

舞田(東京海洋) 世界は海でつながっていますので、ゴール14「海の豊かさを守ろう」は地球規模の課題と認識しています。もちろん、グローバルな視点の育成が欠かせません。TOEIC®で600点獲得を卒業要件とし、海外との交流プログラムも豊富に揃えています。また卒業後に必要な知識や技術が足りないとわかった場合、もう一度大学に戻って学べるよう、リカレント教育制度の充実にも力を入れたいと思っています。

田中(創価) 私たちの大学もとりわけグローバルマインドの育成に力を入れています。SDGs達成に貢献するには地球規模の視点、問題解決力、語学力は必須の素養だと考えます。そうした力を養う学部横断型のグローバル・シティズンシップ・プログラムが始まって10年が経ちました。現在の問題に積極的に関わることが、未来の世界をより良い方向に変えていくことにつながると考えています。

片桐(AERA) 慶應義塾大学では「学生は未来からの留学生」と考えているそうですね。

蟹江(慶應義塾) はい、学生たちは未来の問題を解決するために現代にやってきたという意味です。SDGsも未来のあるべき姿を定めた上で、それに向けて課題に取り組むバックキャスティング※の手法を重んじています。SDGsとは未来の常識であり、未来を見据えて学ぶための有効なツールなんです。

※現在から未来を考えるのではなく、「未来のあるべき姿」から「未来を起点」に解決策を見つける思考法。

片桐圭子の編集後記

SDGsというと、地球規模の課題解決、と思いがちですが、学生の貧困や学ぶ上での不具合を可視化することも、立派なSDGs。他人ごとではありません。「自己責任」という言葉にも表れているように、日本人は他人に助けられることには積極的ではありません。しかし助けたり、助けられたりする相互の関係こそがSDGsの精神。それを大学で経験できることに大きな価値があると思います。