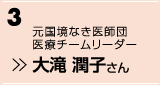

国境なき医師団の看護師として6カ国で医療活動や人道支援を行ってきた大滝潤子さんにとって、小学校から大学卒業までを過ごした三育学院での15年間はかけがえのない時間だ。大滝さんが学んだ三育学院はプロテスタント系キリスト教の教えをよりどころとする。「他者への貢献」を重んじる環境に身を置いたからこそ、自らが感染症にかかる危険に遭いながらも、自分がやるべきことを貫いてきた。

失恋が人生の大きな転機になった。東京衛生病院に看護師として勤めていたころ、「この人と結婚するんだろうな」とおぼろげに思っていた男性との別れが訪れた。

「人生が真っ暗になった気がしましたね」

こう打ち明けるのは大滝潤子さんだ。「国境なき医師団」の看護師として6カ国を渡り歩いた経験をもつ。医療や人道援助を行う民間の国際NGOの活動を通して、地球規模で人の命と向き合った。

失恋は「ぼんやりとした幸せ」が目の前から消えた一方、自分にとっての「強烈な幸せ」を再確認するきっかけにもなった。頭の片隅には、広島三育学院高等学校に在学していたころに味わった充足感が常にあった。大滝さんは言う。

「高校1年の冬、ボランティア活動でベトナムを訪れ、麻薬中毒患者のためのリハビリ施設をつくるお手伝いをしました。そのときに人の役に立つことに計り知れないほどのやりがいを感じたんですね。看護師になったのも同じ理由からで、失恋をよいきっかけに、ベトナムでの経験を通して『世界を舞台に医療活動をしたい』と感じた思いを追い求めようと決めました」

国際医療を展開する国境なき医師団は、少女時代の志望の一つだった。思い立ったが吉日。大滝さんはほどなく行動に移す。国境なき医師団と同じように国際活動を行う日本赤十字社の病院に職場を変えた。必ずしも医療環境が整っているわけではない国での活動を見越し、救急時の対応力が磨かれる手術室看護師として新たなスタートを切った。

「国境なき医師団の採用にはマネジメントの経験が重視されます。5年間内科で、3年間手術室の看護師を務め、シフトの責任者も任されたので、そこは満たせたかなという思いがありました。『次は英語だ』と考え、カナダに語学留学をしました」

カナダでは英語づけの生活を約9カ月間過ごした。それでも自分の英語力には満足できなかった。カナダから帰国後、アルバイトに励んで資金をため、アメリカで1年間の語学留学を経験した。今度は自分の英語力に一定の手応えを得ることができた。

夢に向かう行動力は、茨城県の北浦三育中学校時代に育まれた。北海道の函館三育小学校に通っていたころは、とにかく引っ込み思案で、なるべく目立たないように過ごす毎日だった。だが、「キリスト教を柱とした全寮制による24時間の全人教育」を行う北浦三育中の環境が性格を変えた。

「寮生活は一部屋に3、4人。1年生から3年生まで、異学年と一緒に生活するかたちでしたね。部屋割りが定期的に変更され、一緒に過ごす顔ぶれも変わったので、社会性を養うには理想的な環境でした。全寮制は人と関わらざるを得ない状況なわけで、あの中学の3年間で自分がどう主張すればいいか、自分が何をやるべきかをしっかりと理解できるようになりました」

大滝さんの洗濯物のたたみ方は北浦三育中時代に学んだものだ。「入寮直後の中学1年生のときに、3年生に教わった方法が体に染みついているんですよね」と苦笑するが、それだけ寮生活の影響は大きいということだろう。個性を認めてくれる校風も大好きだった。

全寮制の生活は広島三育学院高でも変わらなかった。学びの場を茨城県から広島県に移し、自分の世界が広がったという。特に広島三育学院中学から来た男子生徒たちの言動に驚かされた。大滝さんは「カルチャーショックみたいな感覚がありましたね」と記憶をたどり、言葉をつなぐ。

「広島の中学から上がってきた男子がとにかく大人びて見えたんです。うまくリーダーシップをとれる男子生徒が多くて、すごくまぶしく見えましたね。『同じ年齢でもこんなことができるんだ!』と視野が広がった3年間でしたし、計6年間の寮生活は、私自身の人間形成にとって大きな影響があったと感じています」

寮生活を含め、小学校から大学の看護学部卒業まで三育学院で15年間を過ごした大滝さんには、今でも続けている習慣がある。三育学院では毎日礼拝を行っており、神への祈りを大切にしている。大滝さんにとって、祈りは自分自身に向き合い、自らがやるべきことを確認し、「自分は大丈夫」と心を安定させる時間だという。

国境なき医師団へ進む道を決めたときも例外ではない。三育学院が尊ぶ「人に奉仕する」という教えが、祈りの際にはいつも胸の中にある。

アメリカでの語学留学を終えたあと、2012年に「国境なき医師団に入る」という思いを実現する。「世界を舞台に医療活動をしたい」という夢のスタート地点に立った。

最初に派遣されたのはイラク。手術室と産後病棟の看護師を務めた。イラク戦争の影響もあり、病院の設備が手薄なのにもかかわらず、1カ月で800人にも及ぶ妊婦に帝王切開を行うような状態だった。感染対策も不十分でショックを受けた。大滝さんは「イラクでは『自分の力が及ばないな』という場面が多かったですね」と唇を噛む。

13年10月からはヨルダンで働いた。シリアとの国境のラムサという町で、隣国の内戦で傷ついたシリア難民たちを支えた。日々耳に入るシリア内戦の爆撃音に胸を痛めた。その後は南スーダンに移る。驚くほどの感染症を目の当たりにして、治療と同じくらい予防が重要なのではと感じた。

「その思いから、南スーダンのあと、長崎大学で3カ月の熱帯医学研修課程で国際保健、ウイルス学、細菌学、免疫学などを学びました。そして、伝染病予防につながる公衆衛生が間違いなく重要だと理解できました」

長崎大学での学びを終えたあと、シエラレオネへ渡った。エボラ出血熱という感染症の治療センターで看護チームのスーパーバイザーを務めるなかで遭遇したのは、目を覆うばかりの痛ましさだった。

「エボラ出血熱は、ウイルスの量が多いと精神錯乱となる傾向があることを経験しました。粘膜から出血し、錯乱状態で病棟内を歩き回る患者さんもいて、言葉を失いました。私自身も感染する危険がなかったとは言えませんでしたが、それでも『誰かが手を差し伸べなければ』『私自身がその誰かでありたい』という気持ちが上回りました」

シエラレオネから帰国後は積極的にメディアの取材を受け、エボラ出血熱の惨状を伝えた。ジャーナリストも足を運ばないような疫病の流行地帯や紛争地などで働く国境なき医師団は、「証言活動」の使命も担っているからだ。

知られざる人権侵害や悲惨な実態を広く伝えることで、問題意識をもってもらい、解決の糸口を豊富につくることができる。自身が医療チームリーダーを務めたタンザニアの活動に関して、日本のドキュメンタリー番組の取材に応じたのも「証言活動」の一つだった。

19年9月からはロンドンで知見を広げる日々を送る。ロンドン大学衛生熱帯医学大学院で、熱帯地方における公衆衛生や集団予防の知識と技能を磨きながら、未来を見据えている。

「1年間の修士課程を終えたら、今度は医学が遅れていたり、行き届いていなかったりする場所で、予防活動に重点を置いて人の命を守っていきたいと思っています」

大滝さんの生きる原動力は、小学生から大学生までずっと心に刻まれた「人に奉仕する」という信念だ。迷いや悩みや不安が生じたら祈ればいい。今までがそうだったように、自分の心と向き合う祈りこそが道をひらいていく。そう信じている。

提供:三育学院中学校