新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けたのが「留学」だ。

大学教育におけるグローバル人材の育成は変革を求められている。

コロナ時代の「グローバル」とは何か。各大学は何にどう取り組んでいるのか。

座談会参加のみなさん

関西学院大学

副学長・国際連携機構長・

国際学部 教授

丸楠恭一 さん

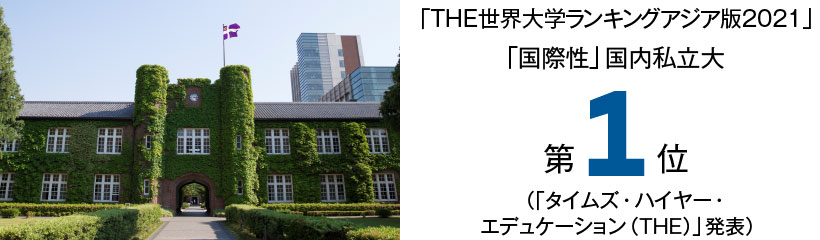

京都橘大学

国際英語学部 教授

(初代学部長)

アンガス・ノーマン さん

明治学院大学

副学長(国際交流担当)・

経済学部 教授

中野聡子 さん

立教大学

副総長(国際化推進担当)・

法学部 教授

松井秀征 さん

日本マイクロソフト株式会社

業務執行役員

パブリックセクター事業本部

文教営業統括本部 統括本部長

中井陽子 さん

楽天グループ株式会社

楽天ピープル&カルチャー研究所

代表(シンガポール駐在)

日髙達生 さん

片桐圭子(AERA編集長) グローバル教育というと語学ととらえられがちですが、大学教育が目指すグローバルは、実際どんなことなのでしょうか。

松井秀征さん(立教大学) グローバルは多義的であって、何を目的に考えるかで意味が変わります。私たちが目指すグローバルは、世界の誰とでも協働して目標を達成するリーダーシップを身につけること。そのひとつとして「英語ディベート」科目の導入をはじめ実践的な英語教育に力を入れています。日本語以外の言語で専門領域を学ぶ体制を整え、同時にリーダーシップ教育も組み込み、自ら考え行動し、世界と共に生きるグローバルリーダーを育成しています。

中野聡子さん(明治学院大学) グローバルとは多様に変化する社会に対応できることだと考えています。今、幅広い知識や技術とともに、共生社会で生きる意識や価値観が必要とされています。私たちは教育理念〝Do for Others(他者への貢献)〟をベースに、学生が社会に対して高いコミットメントを持つことによって共生社会の担い手となるよう育成しています。若い世代が当事者意識を持って新しいグローバルスタンダードを作っていくことが大切です。

アンガス・ノーマンさん(京都橘大学) 広い視野でものごとを多角的にみる力や、異なる文化を受容する力がグローバルには必要です。観光立国といわれる日本の国際化は一部のエリート層だけのものでなく、外国人と身近に関わるすべての人々が担う時代へと変化しています。こうした流れにも柔軟かつチャレンジ精神を持って対応できる学生を育てたいです。

丸楠恭一さん(関西学院大学) 私たちの教育の本質は「いつでもどこでも誰とでも、良い仕事ができる人材を育成する」ということ。そのため、学生同士が一緒に学び合うことを柱に、互いに刺激し合える環境を整えています。外国人に限らず、日本人でもバックグラウンドが違う様々な人がいる。多様性のあるダイバーシティー社会での生き方の倫理観やスキル、心の持ちようなどを総称してグローバルと呼ぶのが適切だと考えています。

多様性を理解する共感力が大事

片桐(AERA) 企業から見て「グローバルに活躍する」とはどんなことでしょうか。

日髙達生さん(楽天グループ株式会社) 丸楠先生のお話にもありましたが、「いつでもどこでも誰とでも、良い仕事ができる人材」が求められています。楽天グループは世界で70以上のサービスを展開しています。外国籍社員はもちろん、日本人同士でも、異なる「当たり前」を持つ者同士が一緒に働く場面が多いので、相手に共感を示しながら協働することが重要になります。

中井陽子さん(日本マイクロソフト株式会社) すべての人の力になる新しい技術を届けるには、私たち自身がすべてを包括した状態でなければなりません。つまり、多様性を受け入れることが会社の成長につながるということです。新しいものはひとりでは生み出せません。様々な人の力を借りるには、互いにリスペクトする力が求められています。

コストや時間を軽減したオンライン留学

片桐(AERA) この1年半、大学教育は様々な制約を受けたと思います。グローバルという観点で、越えられた壁と、越えられない壁を教えてください。

松井(立教) 越えられた壁は、情報技術の発展で本来その場所に行かなければ受けられなかった授業やコミュニケーションができるようになったこと。もうひとつの利点は、留学が前提になっていたグローバル教育が、オンラインを取り入れたことで挑戦しやすくなったことです。移動などにかかっていたコストを減らすことができますから。ただ、対面コミュニケーションには細かな表情から雰囲気までが含まれ、異文化交流となるとその要素はより重要になります。これがオンラインでは伝わりにくくなるので、なかなか越えにくい壁かなと思います。

アンガス(京都橘) 現地での交流や生活に溶け込む経験は学生の人格的成長やモチベーション維持に影響します。本学の国際英語学部は全員が1年間の留学をする制度があるので、留学ができないことはやはり壁でした。けれど、提携校とより密に連携することで、語学習得やアクティビティーから、本学が強みとする現地正規授業までオンライン化し、プログラムを充実させることができました。留学前の英語4技能集中プログラムや帰国後の専門3コース制の学びとのつながりという意味でも、オンラインの活用で4年間の流れを断ち切らず、保つことができています。今後はこの経験を留学の準備や帰国後の学習にも活用することで、相乗効果が生まれると期待しています。

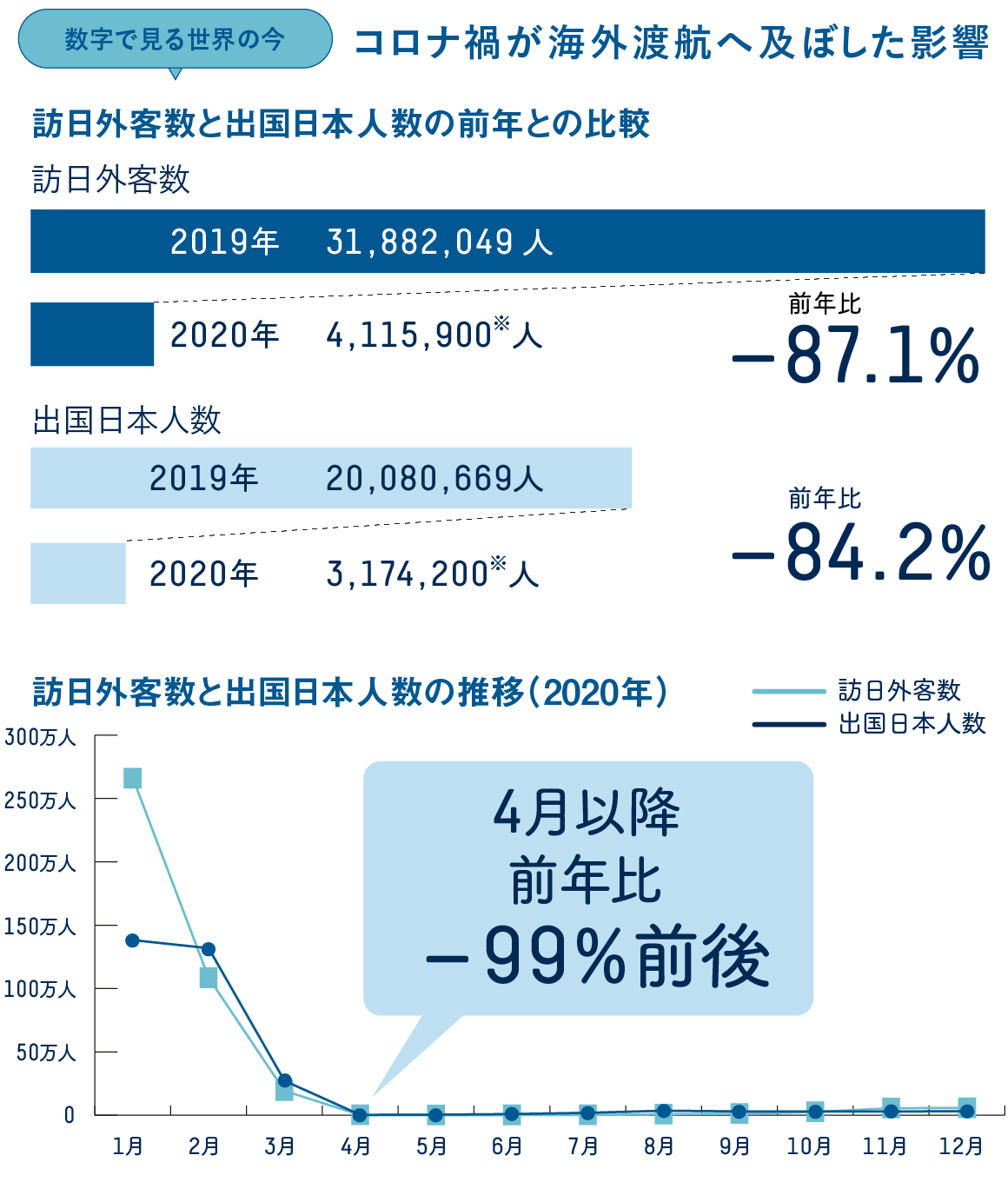

新型コロナウイルスの感染拡大によって、大幅な制限がかかった海外渡航。2019年と比較すると4月以降は99%前後のマイナスとなり、年間の合計では前年比8割以上もの記録的減少になった。

注 : 訪日外客数のうち、※印の部分は推計値、その他の値は暫定値、19年は確定値。訪日外客数及び※印の出国日本人数は法務省資料を基に日本政府観光局(JNTO)が算出した数値、それ以外の出国日本人数は法務省資料を転記した数値。 JNTO「報道発表資料」2021年1月20日

片桐(AERA) 越えられない壁がある一方で、オンラインの活用が進んでいます。

丸楠(関西学院) 私たちも現地へ行かずとも、オンライン上でアクティブラーニングができるように工夫しています。ほかの先生方もおっしゃったように実際の異文化体験は、オンライン上ではカバーしきれないところもありますが、学生のプログラムに対する満足度は想像以上に高いです。恐らく、海外の学生と学び合う協働プログラムが評価されているのでしょう。学生にとってリアルな留学が〝名店のラーメン〟だとすると、オンライン留学は〝インスタントラーメン〟。それぞれのメリットがあるので、学生自身の目的や志向に沿って選べる新たな選択肢の開拓となりました。

片桐(AERA) オンラインに慣れている世代ならではの評価ですね。

中野(明治学院) 私たちは以前からオンラインによる海外講義などの教材開発を進めていました。コロナ禍では協定校とのオンライン国際交流をさらに推進しました。学生に向けて「激動の時代こそ、グローバルな視点を持とう。そしてコロナ禍でも国際化の歩みを止めない」と呼びかけたところ、今までよりも多くの学生が関心を寄せ、裾野が広がったことが越えられた壁です。ただ、現地に行くことで初めて得られる知識や経験もあるので、オンラインと組み合わせながら可能性を模索し続けなければいけないと考えています。

移動制限があってもビジネスは進む

片桐(AERA) 全世界に社員がいる企業でも、移動はほぼストップし、リアルな対面ができない中でビジネスを進めています。やはり壁はありますか?

中井(日本マイクロソフト) 私たちの見解では、コロナ禍による移動の制限でDX※が10倍に加速しました。対面でなければいけないという既成概念を崩し、テクノロジーの力を使えば全世界の人とつながれますし、業務も遂行できています。私自身、1年以上オンラインで業務をしていますが、仲間とつながりが薄くなった感じもありません。ただ、ふとみんなで気軽にアイデアを出し合うブレインストーミングがしたいと思うこともあって……。オンラインと対面のコミュニケーションの違いが理解できたことは収穫になりました。

※デジタルトランスフォーメーション…IT技術の浸透が人々の生活をよりよくするという考え方。

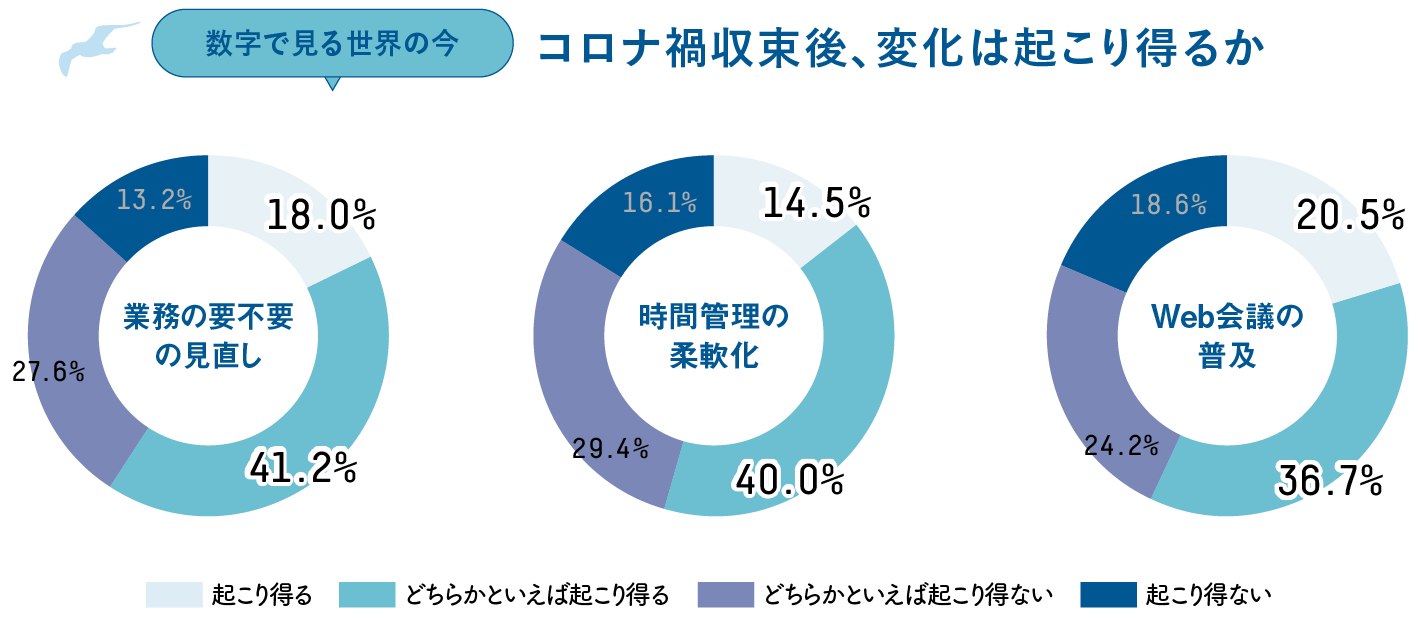

国内の雇用者への調査では、コロナ収束後の労働環境について複数の項目で多くが「変化する可能性が高い」と考えている。

調査対象:20歳以上の日本の雇用者(就業者から自営業者、家族従業者等を除いたもの)1100人。

調査期間:2021年4月12日(月)~13日(火)

公益財団法人 日本生産性本部「第5回 働く⼈の意識に関する調査 調査結果レポート」2021年4⽉22⽇

片桐(AERA) 「AERA」も在宅で雑誌を作る仕組みを整えています。当初は無理だと思っていましたが、やってみたらできた。半面、オフィスでの気軽な会話に端を発した偶然の企画が生まれにくい状況にあるのが課題です。

日髙(楽天) 私はもともとシンガポールから世界中の仲間と協業する立場だったので、オンラインミーティングは既に日常的なものでした。会社全体では、コロナ禍でリモート業務が増えてからのほうが、生産性が高まったというデータもあり、業務の効率化にも繋がっていると考えています。これまでは会社から与えられた空間や手段で業務を行えばよかったものが、個人それぞれで選択し、管理しなければならなくなった。「自分で業務をデザインする」という訓練が必要になったと思っています。

学生と教員で大学の変革期に臨む

片桐(AERA) 自分で情報を収集して、デザインする力というのは今後さらに必要になるのだろうなと私も思います。まだ不透明な世の中で、大学生活の半分以上をコロナ禍で過ごす学生も出てくるでしょう。この状況にどうチャレンジしていくのか教えてください。

中野(明治学院) コロナ禍の影響が広がってきた当初、海外の大学運営に携わる人たちが「大学の教育サービス提供の非常に急速な転換を目の当たりにしている」と指摘していました。私も日本の大学のグローバル教育のあり方を迅速かつ厳密に検討しなくてはいけないと考えました。今後もオンラインを活用していくために、大学としての国際化ビジョンを教職員で共有し、国内、国外、オンラインで多角的に構築を進めています。この夏には、ハワイ大学との4週間のオンライン集中講座を開講し、協定校との密な協力関係をもとに、ハイブリッド型の留学制度を模索していきます。

松井(立教) 私たちも複数の選択肢の準備を進めています。例えば、留学でも現地に行く場合とオンラインの2種類を常に提供できるようにしたい。2022年度からは、留学生が英語による授業のみで学士を取得できる受け入れ制度を本格展開します。ミックス授業の導入も進んでいるので、さらにブラッシュアップして次の段階で生かしたいですね。コロナ禍で実感したことは、世界はいかに不確実なのかということ。それを認識し、「どのように社会を変えていくことができるのか」を大学で学ぶことは、10年、20年経っても生かせる力です。学生には身につけてほしいと思います。

アンガス(京都橘) 海外の大学生に比べると意思表示が少ないと言われがちな日本人学生が、「将来に不安を感じるか?」という質問には多くの手が挙がったことがショックでした。今、コロナ禍で不確実さが増しているからこそ、学生には志を持ち、自己実現していける力をつけてほしいです。グローバルはそのための手段のひとつでしかありません。専門教育やそれ以外のプログラムも含めた統合的な学びの中で、学生が積極的にチャレンジできる環境をオンラインやオフラインを問わずつくっていきたいです。

丸楠(関西学院) 留学できない学生に対して、どうモチベーションを与え続けるかというのも課題です。オンライン講義の高度化、異文化体験できるプログラムの開発を続けることが重要になっています。バーチャル授業など、ICT技術が大学教育に貢献していますが、私たちも近年、「AI活用人材育成プログラム」をはじめ、文理を問わずAIを活用できる人材の育成に力を注いでいます。学生は、コロナ禍で損をしたと考えるのでなく高等教育の大きな変革期を経験しているととらえ、教職員とともに新しい大学を作るんだと、前向きに学びに励んでもらいたいですね。

片桐圭子の編集後記

海外に目を向けることだけがグローバルなのではありません。重要なのは、自分以外の他者とどのようにして共通理解を得ていくか。コロナ禍ですが、国内にいながらオンライン留学ができるなど、異文化交流はとどこおっていないと感じました。グローバルに対する考えが、大学と企業間で齟齬がなく、同じ方向に向かっていると確認できたことも収穫です。