グループリーダー 成瀬功さん(45)

1992年入社。新幹線鉄道事業本部車両部車両課などを経て、2009年から現職。「パンタグラフ(集電装置)の改良や、全周ホロの採用なども低騒音化に貢献しています。ワイパー一つから、形や取り付け位置を細かく見なおしているのです」(撮影/写真部・工藤隆太郎)

日本の技術の粋、新幹線。愛知県にあるJR東海の小牧研究施設では、現在も中長期的な視野で鉄道技術の研究開発が行われている。ここで研究者たちは、新幹線の様々な課題と向き合っている。

市街地を走る区間が多い東海道新幹線にとって、車外騒音の低減は開業当初からの大きな課題だ。特に、トンネル突入時に出口側で発生する音(トンネル微気圧波)。速度が上がれば音も大きくなる。新幹線の顔(先頭形状)の先が尖ってきたのは、これを小さくするためといっていい。

スピードアップしても、音が大きくならない──「究極の両立」が求められるわけだが、この難題に対するN700系開発の答えが、「エアロ・ダブルウイング」。空力・集電グループリーダー、成瀬功さんによれば、コンピューターでシミュレーションした「顔」の数は、実に5千通り。音に関する検証実験が何度も繰り返された。

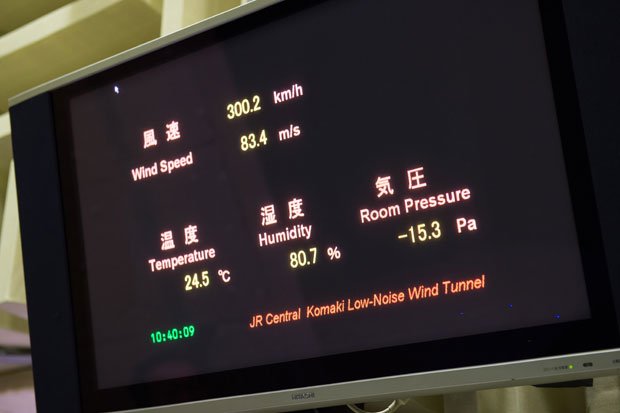

「低騒音風洞」は、人工的に風を起こし、模型などの試験体に当てて、さまざまな測定をする装置だ。音源探査装置と高性能集音マイクが備えられている。

装置を動かしてもらった。風が吹きはじめ、風速は時速300キロに達した。「ブオオオオー」と風の音。金属の細い棒を送風口に差し出してみる。「ギュイイイイイー」と、甲高い騒音が加わった。「うるさい!」と言いたくなるような音だ。

「たった1本のワイパーからも音は出ます。現在の東海道新幹線は高速走行において世界最高レベルの低騒音を達成していますが、まだまだ静かにできるところはあると思っています」(成瀬さん)

※AERA 2014年10月6日号より抜粋

AERA編集部

AERA編集部