2014年4月5日に、中平穂積さんの写真集『Hozumi Nakadaira : Jazz Giants 1961-2013』出版記念パーティーが、新宿京王プラザ・ホテルで催された。

わたしもご案内をいただいていたのに、参加できなかった。今でも参加したかったという思いが強い。いろいろな事情があったので仕方ないのだが。この【Music Street】に長年執筆していただいている、ジャズ喫茶「いーぐる」の後藤雅洋さんのブログ(4月6日)を読んで、その気持ちがますます強くなった。

中平さんとお話させていただいたのは、実は一度だけである。

中平さんの経営する新宿のジャズ喫茶「DUG」には、学生時代から何度も行っているが、直接お会いしたのは、その時だけだ。

それは2012年4月9日、銀座アップル・ストアで開催された「ジャズ&フォト・トーク 1961~2012 時代をつなぐ3人のジャズ・フォトグラファー、中平穂積・内山繁・常盤武彦」を聴きに行ったときだ。

内山繁さんと常盤武彦さんには、この前の企画【Jazz Street】(アーカイブ参照 内山繁「ジャズギャラリー」/常盤武彦「ジャズを巡るニューヨーク」)に執筆していただいた経緯もあり、この歴代3大ジャズ・カメラマンの鼎談をぜひとも見たいと思い、駆けつけたのだ。

この企画は、写真というものが時代と共に歩むものだということ。チャンスは二度とやってはこないのだ、ということを、わたしに実感させてくれた。

この3人、世代が違う。中平さんは1936年生まれ。内山さんは50年代生まれ、常盤さんは65年生まれ(これらの情報はネットで検索したデータなので、正確さに欠けるが)。つまり、3代にわたってジャズを撮り続けている写真家の話を聞けたわけだ。それはどういうことかというと、それぞれの時代に活躍したアーティストの写真を見ることもでき、かつ、同じアーティストのそれぞれの時代を見ることもできるということだ。

そのなかで特に記憶に残っているのが、中平さんがカラーで撮影した動画のジョン・コルトレーンだ。コルトレーンの動く映像は、それまでにも見たことがあったが、演奏するカラー映像は他にないとのことであった。

この会の打ち上げに呼んでいただき、そこの席で中平さんにお会いできた。穏やかで、紳士的な方であった。自分のことを、写真家としてはアマチュアなのだといっておられた。

今回の出版記念パーティーには参加できなかったが、写真展は新宿京王プラザホテルで、4月いっぱい開催されている。観に行かなくてはなるまい。(写真展の情報はこちら)

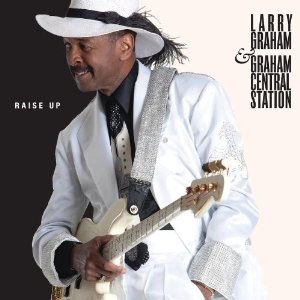

さて、今回のアーティストは、ラリー・グラハム&グラハム・セントラル・ステーションだ。ラリー・グラハムと言えば、「チョッパー・ベースを発明した人」として知られている。

わたしが彼の名を知ったのは、80年代に入ってからだが、彼の演奏は70年の初めには聴いていたことになる。そう、69年8月に開催された「ウッドストック・フェスティバル」のサウンド・トラックでの、スライ&ザ・ファミリー・ストーンでの演奏だ。

のちにドキュメンタリー映画にもなり、動くスライたちを見ることになるのだが、はじめはレコードの音だけだった。

この3枚組のレコードには、デビューしたばかりのサンタナやCSNY、シャ・ナ・ナ、加えてジミ・ヘンドリックスなど、多くのアーティストの演奏があり、無理して買った覚えがある。しかし気に入った演奏があっても、当時のレコードには、1アーティスト1曲か2曲程度しか入っていないので、欲求不満になったものだ。今ではサンタナもスライも、ウッドストックでのライヴ演奏だけのCDが発売されている。

おかげでウッドストックに参加していた中で、気に入ったアーティストのアルバムを買い揃えることになった。シャ・ナ・ナのライヴ・アルバムも買った。

その中で、スライ&ザ・ファミリー・ストーンのアルバムは、少し遅れて買うことになった。なぜすぐに買わなかったのか? 今思うに、わたしにとっての位置づけがむずかしかったのだと思う。

映画でみたスライは、大きなサングラスをかけ、長いフリンジのたくさんついた白と紫の服を着ていた。そしてその演奏は、今まで聴いてきた音楽とは少し違って聞こえた。

トランペットなどの管楽器が入っているからだろうか。いや、同じころにブラス・ロックと呼ばれるブラッド・スウェット&ティアーズやシカゴなども聴き始めているので、ブラスがその理由ではないように思う。

黒人と白人の混合バンドであり、かつメンバーに女性がいて、しかも、その女性がトランペットなどを吹いている。スライは、電子オルガンのようなものを弾いている。男女混合のグループはめずらしいとは言えないが、そのあり方が、なにか変わっていた。ギターやベースのメンバーが、曲に合わせて踊っている。今にして思えば、わたしにとって黒人音楽との出会いであり、あたらしい音楽、ファンクとの出会いだった。

その一番の特徴は、リズムであり、ベース・ラインだったのだと、今では思う。

このときのベース奏者が、ラリー・グラハムだ。

ラリー・グラハムは、67年にスライ&ザ・ファミリー・ストーンに加入し、72年に脱退している。チョッパー・ベース奏法と覚えていたが、これは日本での呼び方であって、スラップ奏法というのが、世界的には正しいようだ。基本のベース奏法は、人差し指と中指で弦をはじくわけだが、スラップ奏法とは、親指を弦に叩き付けるようにして演奏する。そのため、パーカッシブな音になる。

脱退後、ラリー・グラハム&グラハム・セントラル・ステーションを結成し、活動を始めた。

大好きだった「ソウル・トレイン」にも出演していた。ラリーは、歌も歌っていた。92年、日本でのライヴもCD化された。友人が関係していたので、試聴盤をもらった。プリンスといっしょに活動していた時期もあった。スライ&ザ・ファミリー・ストーン時代にトランペットを演奏していたシンシア・ロビンソンもいっしょに演奏していた映像を見たことがある。

30年近くも隠遁生活のような暮らしをしていたスライ・ストーンが、2008年に来日した。残念ながらわたしは、ライヴに行くことはできなかった。ラリーとの共演もなかった。

ラリー・グラハム&グラハム・セントラル・ステーションの新譜が13年ぶりに発表された。わたしは、まだ聴いていないのだが、アナログ盤を注文してしまった。ずぶといベースの音を再現するには、アナログ・レコードでしょう!

いや、やはり、ライヴが最高だ![次回4/23(水)更新予定]

■公演情報は、こちら

東京

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=8901&shop=1

大阪

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=8902&shop=2

■参考

●ジャズ喫茶「いーぐる」後藤雅洋さんのブログ (4月6日をお読みください)

●中平穂積写真展

小熊一実

小熊一実