■本書「ネプチューン、ニュージャージー、1972」より

人生は短く、時は過ぎ去ると言われる。

俺は実際、そう思い、セルディンの宝石店に行き、ノーマンに話す決断をした。

店に入ると、ノーマンは接客中だった。

客は、小柄な白髪の女性で、ハンドバッグを小脇に抱えていた。

彼らは俺に気づき、顔を上げた。

女性客は、ハンドバッグをしっかりと握りしめ、ノーマンは、笑みを浮かべて、指を一本立てた。

店の冷房は、気持ちよかった。まだ朝の10時半だったが、外はすでに暑かった。ニュージャージーのサマータイムだ。

俺は、指輪や時計が並ぶ陳列ケースを眺めた。大ぶりのシルヴァーのロレックスを見て、「いつか」と思った。数分後ノーマンが、接客を終えた。女性は、俺を警戒しながら立ち去った。

「ビッグ・マン」とノーマンが声をかけた。「ここで何をしているんだ?」

彼は微笑んでいたが、目は笑っていなかった。ノーマンは、察していた。

「会って直接、話したかったんだ」と俺が切り出した。

「おっと、その口ぶりは好きじゃないな」と彼はぎごちなく笑った。

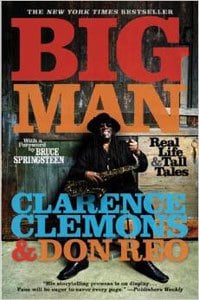

「実は、ブルース(・スプリングスティーン)から誘われた。で、受けることにしたんだ 彼は今、スタジオでアルバムに取り組んでいる」と俺が言った。

ノーマンは俯き、その後、窓越しに外を見た。暑い最中で、人通りは少なかった。彼はようやく、俺に目線を戻し、「クラレンス、俺はおまえが好きだ。だが、正直に言わなければ。おまえは大きな思い違いをしているぞ」と言った。

俺はその可能性も考えていた。もしかすると、大きな間違いかもしれない。だが、先を見通す手段はない。俺はただ、ブルースと演奏した時、感覚が合うと思っただけだ。まさに正解だと。それは、プエルトリコで手に入れた帽子と同じだった。かぶった瞬間に、ぴったり合った。

「そうかもしれない。だが、思い切ってやらなかったら、何も始まらないって言うだろ」と俺が返した。

「俺たちは何年、一緒にやってきた? 2年? 2年半か?」とノーマンが尋ねた。

女の子と別れるより始末が悪かった。ノーマンは、あの手この手を繰り出そうとしているように思われた。

「それぐらいだ」と俺が言った。

「かなり楽しかっただろ?」

「ああ。これは、おまえがどうのということじゃないんだ、ノーマン。おまえは最高の仲間だった。俺をバンドに入れて非難されたことはわかっているし、感謝している。俺はただ、挑戦しなければと思うんだ

「俺が思うに、ザ・ノイズは最先端を行っている。クラレンス、俺たちはビッグになれると思うぞ」とノーマンが言った。

「そうだな」と俺は相槌を打った。

消防車が、けたたましくサイレンを鳴らしながら、通り過ぎた。

「だが、ブルースにはその可能性を感じない。レコーディング契約があってもなくても。クラレンス、俺は彼の曲を聴いているが、彼は、第二のボブ・ディランか何かだと思いこんでいる。彼は言葉を乱用しすぎる」とノーマンが続けた。

それは的確な指摘だと思った。ブルースは、言葉を多用した。実際、乱発した。俺はときどき、ブルースの歌を聴きながら、突発豪雨だと思った。とてもありえない雨量が、あまりにも短時間に集中した。

“Madman drummers bummers and Indians in the summer with a teenage diplomat/ In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat”

ブルースは、新曲の一つでそう歌った。歌詞の意味は、皆目わからなかったが、母音と子音を音符のように使う、チャック・ベリーばりのシンコペーションが、効いていた。ブルースは、≪スクール・デイズ≫や≪メンフィス≫ではなく、おんぼろ車のエンジンで、宇宙の謎の解き方について歌っていた。

彼はディランのようだった。だが俺は、エルヴィスのようだとも思った。また、ジェリー・リー・ルイスのようでもあり、ハンク・ウィリアムズにさえ似たところがあった。

そしてブルースは、音楽的な冒険家だった。彼は、何か試みようとしていた。ブルースの頭の中にはいつも、いろんなアイデアが浮かんでいた。だが、ノーマンにこういうことを説明したところで、意味がなかった。

「そうだな」と代わりに俺は言った。

「今、“ニュー・ディラン”がどれほど、仕事にあぶれているか、わかるか?」とノーマンが言いだした。いまいましい宝石店で持ち出す話ではなかった。俺は、それを指摘しようと思ったが、しなかった。

「わかるよ、ノーマン。だが、俺に何が言える? 俺は決心したんだ」

「彼はおまえにどれだけ払うんだ?」

それが問題だった。ギャラは、ほとんど入らない。たぶん、週に20ドルか25ドルだ。俺たちはしばらく、飢えることになるだろう。もしかすると、かなりしばらく。ブルースは、他人の曲をカヴァーしないと断言し、ギグの見込みは、あまりなかった。だが、レコードがヒットすれば、仕事は入るし、ギャラは上がるだろう。

「俺たちはまだ、金の話をしてないんだ」と、俺は嘘をついた。

「フェデリーチが俺に、平均して週に15ドルしか入らないと言っていた。俺はおまえに、35ドル請け合える。それに、「ワンダー・バー」のようなギグには、50ドル出すよ」とノーマンが言った。

「それほど甘くないぞ」と俺は返した。

「甘くなくても構わない。C、俺はおまえが心配なんだ。おまえがこの先、後悔する羽目になるのを見たくないんだ。おまえは、ヘレナ・トロイのサイドメンにだってなれる。とにかく、取り返しは、つかないぞ」

「そうだな」と俺が言った。ノーマンはようやく、そこに辿りついた。それは実際、脅しではなかった――彼はあまりにもいい男だった――脅しではなかったが、後戻りできないのは、明らかだった。

「悪いな。だが、決めたんだ」

ノーマンは、突っ立ったまま、大きなため息をついた。彼はもう一度、外の通りを見やり、しばらく頷いた。

「わかった。そういうことなら、俺にはおまえの成功を祈ることしかできない」

彼は手をさしのべ、俺はその手を握った。俺は元気づくと同時に、怖気づいた。一か八かの決断だと思った。「感謝するよ」と俺は言った。

「おまえにはそれが必要なんだろう」とノーマンが答えた。[次回9/15(月)更新予定]

中山啓子

中山啓子