言葉遣いは丁寧なほうがいいのかもしれないが、ここ何年か、テレビなどで妙に気になる「丁寧語」を耳にする機会が増えた。それは年々増加しているように感じるが、とくにアイドル系に多い。たとえば「ツアーをさせてもらったんですが」とか「映画で誰それの役をやらせてもらったんですが」という言い回し。

ぼくはこれに違和感を覚える。どうして「ツアーをしました」「誰それの役をやりました」ではダメなのだろう。いや、いつから「ダメ」ということになってしまったのだろう。ここには主体性や自主性といったものが薄く、第三者の存在が感じられる。そして彼らは、彼らが考える「丁寧語」を遣うことによって、その第三者の機嫌を損なわないよう気を配っているようにみえる。もちろん、「第三者」とは「世間」や「一般常識」というやつだが、これも「どうにも隣り近所が気になる」ブログやツイッター時代ならではの心理的副作用というものなのだろうか。

つまるところ「きらわれたくない」という自己防衛本能の過剰な思いが、こうした不自然な表現を選ばせ、それをくり返すことによって当初感じたであろう違和感も薄れ、日常的な会話のなかで遣われるようになったのだろう。

同じくぼくは「過度のさんづけ」にも居心地の悪さを感じる。これもとくにアイドル系のグループに多いように思うが、相手のグループ名に「さん」をつける慣習は、いつごろから始まったのだろう(嵐さん、V6さん等々)。お笑いの世界でも「さんづけ」が当然のこととされているが(爆笑問題さん、サンドウィッチマンさん等々)、先輩と後輩という上下関係の「けじめ」としての「さんづけ」なのか、あるいは、とりあえずは「さんづけ」しておけば波風も立たず無難だからという、これもまた過剰な自己防衛本能のなせる技なのか。

エラソーなことをいっているぼくも、依頼された原稿であるにもかかわらず、時と場合によっては「書かせてもらった」という表現をすることがある。だいたいは精神的・肉体的に弱っているときが多いと自己診断しているが、こうした言葉遣いは、自分自身ではなく、他者に委ねる部分が多く(俗に「甘え」ともいう)、たしかにラクではある。

思うにこの種の「丁寧語」は、「とりあえずきらわれるようなことはいわずにすんだ」という意味のない安堵感、それを得たいがために遣われているのだろう。逆にいえば、そのような細かい配慮が必要とされるくらい、世間はいつしか「キレやすくなった」ということなのかもしれない。

まったく根拠のないことではあるが、ぼくにはこうした「丁寧語」や「さんづけ」が横行する時代には、やはりそれなりのジャズしか生まれず、また受け入れられないような気がする。そういう視点で聴けば、いかに「さんづけ」のジャズが多いか。とくに若手のジャズにそれを強く感じる。ミュージシャン同士が「さんづけ」で呼び合っているような音楽。それはじつに聴き心地がよく、感情を害されることもないが、ただ生温かい微風のように通り過ぎてゆく。そこには「ジャズ」としてのリアリティが感じられない。

こうした現象を逆にみれば、「丁寧で親切でないジャズ」や「さんづけ」をハナから拒否したかのようなジャズは、ますます聴かれない時代になりつつあるということだろう。そしてこうも思う、硬派で強面のジャズが減少・敬遠されるようになったことと、アイドル系丁寧語の頻度が増したこととは比例しているのではないか。

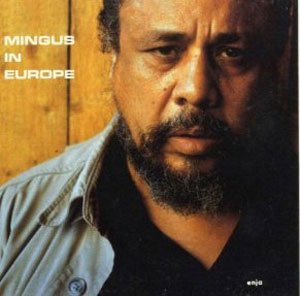

今日、たとえば名盤ガイドなどでチャールズ・ミンガスのアルバムを推すことは、決してラクな作業ではない。へたをすると選ばれない可能性のほうが強い。しかも話はミンガス個人にとどまらず、その種の攻撃的かつ過激とされる「主張するジャズ」全般に及ぶ。そこには丁寧な言葉遣いはなく、ましてや「さんづけ」で呼び合うような社会は存在しない。そういった諸々も含めて、ぼくは近年のジャズにおけるディスク・ガイド本は確実に曲がり角にきている(いや、すでに曲がった)、そしてその遠因を、遠い遠い関係ながら、アイドル系丁寧語の頻出と定着にあるとみている。

新刊『アメリカン・ルーツ・ミュージック』(奥和宏著:アルテスパブリッシング:2013年)を読んだ。オビに「ディスクで辿るアメリカ音楽史」そして「移民が作った国アメリカの音楽を聴く」とあり、中心となるアルバムが100枚、補足的な意味も含めて関連作200枚の計300枚が紹介されている(主役はあくまでも前者100枚)。

この本に限らず、ぼくは名盤ガイド本(便宜上、こう呼ぶ)を「名盤ガイド本」として読んだことがない。筆者が何を選び、あるいは何を落とし、その選び、落とした何十枚、何百枚かのアルバムでいかに「物語」を構築しているか。そういう観点で読むことにしている。いいかえれば、そのように読めない名盤ガイド本は、たんにカタログやリストでしかなく、あまりおもしろいものではない。

そういう意味で、ぼくは本書を「アメリカを音楽で知る物語」として読んだ。そしてなかなかにスリリングな展開に何度か惹き込まれる思いを味わった。全体は「歴史篇」と「楽器篇」に分かれ、いかにも「お勉強」といった印象が強く、実際にそのような意図をもった本ではあるが、前述した「スリリングな展開」によって、「歴史篇」「楽器篇」ともに長大な二編の物語として興味深く読むことができた。

より具体的に「スリリングな展開」を説明すれば、結局は「アルバムの選択眼」ということに集約される。それは「何を選ぶか」ということもさることながら、「何を切り捨てるか」という一点にかかっているといってもいいだろう。エルヴィス・プレスリーやチャック・ベリーを落とし、バーズ『(タイトルのないアルバム)』やオールマン・ブラザーズ・バンド『フィルモア・イースト・ライヴ』を選ぶ選択眼と視点は、自分の感覚と開きがあればあるほど興味深く、少なくともぼくには「スリリング」に思える。そして筆者がどのような物語を構築しているか。本書は、その期待に十全に応えてくれた。はたして、いまジャズの名盤ガイド本を編むとして、どのような物語を構築できるだろう。[次回7月29日(月)更新予定]

中山康樹

中山康樹