僕が小学生のころは、まだ貸本屋がありました。1日10円で雑誌が借りられた。僕も少年漫画誌はそこで借りていました。最初は「少年」や「ぼくら」などの月刊少年誌。そのうち「少年マガジン」や「少年サンデー」などの週刊誌。小さい頃からよく通っていたので顔なじみになっていました。だから「マガジン」や「サンデー」などは、発売日の朝、学校に行く前に寄って取り置きしておいてもらう。学校に漫画をもっていくとしかられますからね。で、下校時に寄って受け取るのです。人気のある雑誌はそうやらないと、他の人が借りていってなかなか順番が回ってこなかったので、生活の知恵でした。小学生なのに、漫画雑誌をほとんど全誌読めていたのは、貸本屋のおかげです。

貸本屋には父親に連れて行ってもらったのが最初です。父親がよく借りていたのは月刊小説誌でした。「オール読物」や「小説宝石」などA5判の平綴じの雑誌です。

さすがに一晩では読み切れないようで2、3日借りていたようですが、たまに「返しておいてくれ」と、僕に渡すことがありました。

小学校高学年になると、推理小説なども読んでいました。だから目次に目を通して、ちょっと気になる作品があるとパラパラと読んだりした。そこで、川上宗薫や宇能鴻一郎という官能小説作家の名前を見つけると、ドキドキしたものです。

月刊小説誌は、大人の世界を垣間見せてくれる扉でした。

『ザ・流行作家』という本を読みました。

著者の校條剛氏は、「小説新潮」に長く在籍し編集長もつとめた文芸編集者の生え抜きです。

彼が担当した笹沢佐保氏と川上宗薫氏、二人の強烈な個性の作家について書いた本です。

僕らより上だと、二人とも名前を聞いただけで「ああ」と思う作家でしょう。でも、下の世代ではほとんど忘れられかけた名前かもしれません。

それは二人とも、ブックライターではなくマガジンライターだったから。雑誌連載は非常に多くて、毎月猛烈な量の原稿を書くのですが、単行本はその知名度ほど売れない作家だったからです。

笹沢佐保氏は『木枯らし紋次郎』の原作者として有名で、一番人気があった頃はご本人もテレビや雑誌などによく出ていました。

子供心に顔を覚えているくらいですから、相当な露出だったと思います。

ただ、この人気絶頂期の『木枯らし紋次郎』シリーズですら、最初の単行本で初版が6000部。版は重ねたものの実売が4万部程度だったと著者は語ります。

結局、『紋次郎』本の初版が1万部を超えることはなく、唯一の長編『奥州路・七日の疾走』の初版はなんと4000部。(『紋次郎』シリーズは基本的に短編集でした)

この部数は、出版不況と言われる今の小説の初版とあまり変わりません。この当時、テレビで大ヒットしていた作品、木枯らし紋次郎といえば今でも通用するキャラクターの原作本としてはかなり少ないと言わざるを得ないでしょう。正直、僕も驚きました。

川上宗薫氏は官能小説の第一人者でした。

ポルノは一定数売れるというのが、自分が双葉社にいた時代の実感でした。

双葉社の文庫でも人気の官能作家の作品は、部数が動きます。川上氏と同時期の官能小説の有名どころで言えば、宇能鴻一郎氏がいます。彼の本はそれなりに動いたらしい。

ビッグネームの川上氏の本が売れなかったというのも意外でした。

彼らが活躍したのが小説雑誌の時代だったということでしょう。

『紋次郎』シリーズが短編だったのも、雑誌での読み切り感が大事にされていたということではないでしょうか。

当時、まだ文庫は古典を収めるものでした。

1970年代後半から80年代初頭にかけて、角川春樹氏が映画と連動することで角川文庫のエンターテインメント色を強め、ベストセラーを排出する以前のことです。ここから各社、一気に文庫のエンタメ化が進んだのです。

現在、小説雑誌は、書籍が売れる作家の作品をとるための受け皿になっています。

どこも雑誌単体ではなかなか採算がとれない。

でも、昭和40年代、小説誌は小説誌として成立していた時代があった。そしてその雑誌をまたにかけて原稿を書いた作家がいた。

それが流行作家です。

毎月1000枚以上の執筆量をきっちりこなしていく。自分が決めたノルマは確実にクリアする。

そのために笹沢氏はいったん書き始めた原稿は終わるまでは決して筆を置かない。ホテルで愛人と会っていても、原稿を書いて編集者に渡すまでは、ベッドルームで待たせておく。

川上氏は、自分の作品の素材にするために、毎月複数の新しい女性と関係を持つ。

収入はあるが恐るべき自転車操業です。しかも、賞とは無縁。

笹沢氏は直木賞候補、川上氏は芥川賞候補になりながら、とってはいません。

締め切りをこなすストレス。文壇で認められない鬱屈。そういうものをごまかすためにか、酒と女に溺れる。そしていつしか時代とずれ、アイデアが枯渇し、もっともっと酒に溺れる。

校條氏が語る二人の作家の晩年は、まさに小説と戦い討ち死にしたと言ってもいいほどです。

この本は、ただの暴露本ではありません。一緒に苦楽をともにした編集者としての視点、作品論にまで踏み込んで書かれている部分もあります。

笹沢氏が雑誌での読み心地を重視するため、プロットのどんでん返しにこだわって人物造形がステロタイプだったので、小説としては弱かったのではないかという指摘など、なるほどと思わされます。

それでも、とにかく、今は忘れ去られようとしている二人の作家の凄絶を残しておきたかった。そういう思いが伝わる本です。

僕も、書評を読んで無性に読みたくなった。笹沢氏も川上氏も名前はよく知っていたが、ろくに作品は読んだことがないにも関わらずです。

それがなぜなのか、自分でもよくわかりません。子供の時にのぞいた大人の世界を思い出したからでしょうか。

きっと流行作家というのは高度成長期が生んだ泡沫なのだと思います。

その時代への郷愁でしょうか。

我が身を削りながらも、締め切りをこなしエンターテインメントを量産することをプライドとする作家の在り方への共感でしょうか。

自分自身その辺の整理はつかないのですが、最近読んだものでは一番印象深かった本でした。

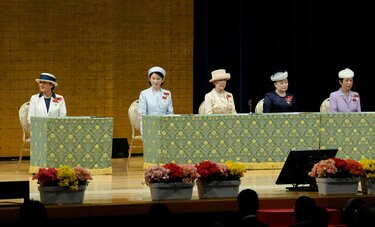

【写真特集】華麗なる皇室のエレガンス レースと幾何学模様に、アンシンメトリー 上品で大胆なデザインを着こなす女性皇族は?

中島かずき

中島かずき