Q3:緩和ケアになった母が自宅に帰りたいと言うが、在宅介護できる自信がない

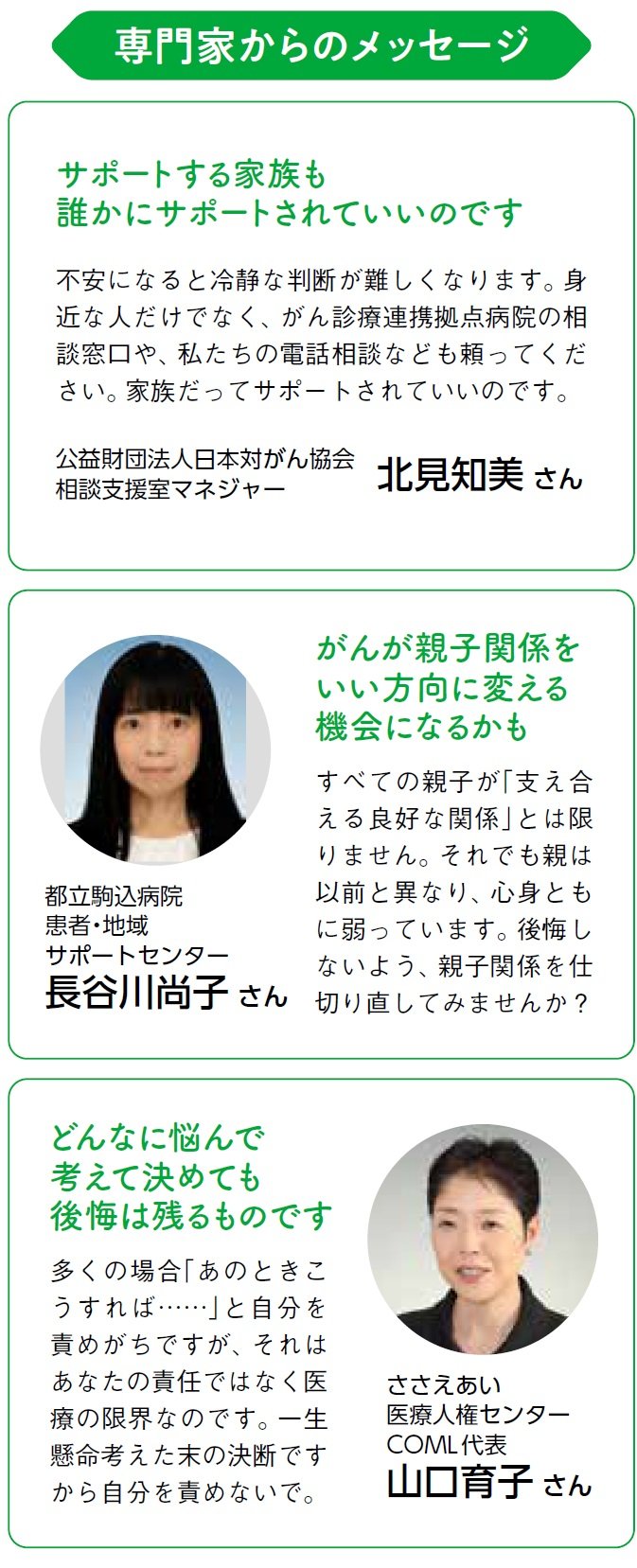

【回答:山口さん】一人暮らしでも介護保険サービスや在宅医療、訪問看護のサポートを受けて自宅で最期まで暮らす人はたくさんいます。がんの最期は特有で、ある日突然ガクっと悪くなって1カ月ほどで亡くなることが多いもの。それまではトイレに行ったり自分で食べたりできるので、構え過ぎなくても大丈夫かもしれません。医師に今後の見通しを聞いておくと安心できるでしょう。できるだけ親の希望に添えるといいですね。

【回答:長谷川さん】都立駒込病院の場合、緩和ケア病棟に入院した人のうち13%は自宅に帰っています(2022年度)。痛みやつらさが治まっている間は自宅で過ごし、また入院する方もいます。方法は一つではないので相談してください。

Q4:遠方に住む親ががんの末期。病院から連絡がきたらすぐ駆けつけるべき?

【回答:長谷川さん】患者さんが急変した場合、病院はキーパーソン(第1連絡者)に電話連絡するのが一般的です。延命措置をするかどうかの意思表示は、取り急ぎ電話でも可能です。事前に医師と今後の治療について話し合っておけば、「お伝えした通りでお願いします」でもいいのです。お子さんにはお子さんの人生があります。あわててすべてを放り出して駆けつけるのではなく、準備を整えて親の元に向かいましょう。

Q5:弟夫婦が母の世話をしています。私にできるサポートはある?

【回答:山口さん】おそらくあなたが実家で会うお母さんは、弟夫婦がみているお母さんより何倍もしっかりしています。「こんなに元気だから大丈夫」とは思わず、「普段はもっと大変なのよね」という気づかいを忘れずに。私の母も弟夫婦と同居していたので、「連休は私が母をみるから、2人で旅行してきて」と息抜きの時間をプレゼントしたことがあります。弟さんたちが喜ぶことをしてあげて!

Q6:母は認知機能が低下しています。治療の決断は私がすべき?

【回答:北見さん】患者さんの認知機能が低下している場合、治療法や延命治療などは「ご家族で決めてください」と言われることが多いと思います。認知症でも調子のいいときには会話ができる人もいますから、タイミングをみて気持ちを聞いてみましょう。それが難しい場合、過去の会話を思い出し「前にこんなこと言ってたな」「お母さんならきっとこう言うだろう」などと考えてみましょう。

重大な決断ですから「親の命を自分が決めていいのか」と悩むかもしれませんが、そのときは1人で抱え込まないでください。きょうだいや親戚はもちろん、医師や看護師など医療者も交えて話し合ってみましょう。きっと大きな助けになるはずです。

(取材・文/神 素子)

※週刊朝日ムック『手術数でわかるいい病院2024』より

神素子

神素子