NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」がついに最終回を迎える。1185年11月、諸国に守護・地頭をおき源頼朝によって開かれた鎌倉幕府は、明治維新まで約700年続く武家政権の始まりだった。大河ドラマの主人公、鎌倉幕府2代執権・北条義時は、1221(承久3)年、世にいう承久の乱が勃発した際、鎌倉方を率いて後鳥羽上皇擁する上皇方を打ち破り、北条氏を中心とした強固な武家政権を築き上げた立役者だ。

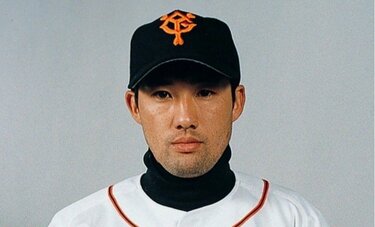

【写真】「鎌倉殿の13人」で鬼気迫る表情を見せる北条義時役の小栗旬

ところが、その後100年を過ぎた頃から幕府の体制が揺らぎ始める……。どんな時代にも、その時代に至る「前史」があり、初期(草創期)→中期(安定期)→後期(衰退期・滅亡機)をたどって次の時代に移っていく。この記事では、時代の変化に注目した読み物年表『古代から現代まで時代の流れが劇的にわかる 日本史年表』から、大河ドラマのその後と、鎌倉幕府滅亡の真相を振り返りたい。

鎌倉時代の初期(創生期)は、治承・寿永の乱(1180~85年)で平家を滅亡させ、鎌倉に幕府を開いた源頼朝に始まった。 1180年、伊豆で平家討伐の兵を挙げた頼朝に呼応した東国の武士たちは、後に頼朝と主従関係を結んで御家人となる。一方、頼朝は自らを「鎌倉殿」と称し、御家人たちの所領を安堵(権利を保証する文書を与える)、御家人たちは頼朝に忠誠を誓った。1185年、源義経率いる源氏軍は、壇ノ浦にて平家軍を破り、滅亡させる。そして、朝廷より平氏の遺領(平氏没官領)を賜った頼朝は、これを関東御領として御家人に分配した。

源氏将軍の時代は、頼朝の息子の頼家、実朝の3代で途絶え、続く中期(安定期)は、北条氏が執権として権力を握った。それは、後鳥羽上皇が執権・北条義時追討を掲げて挙兵した承久の乱(1221年5~6月)以降、より強固なものになっていく。上皇方に勝利した幕府は、後鳥羽上皇を隠岐に、順徳上皇を佐渡に配流し、承久の乱に加担した公卿を処刑した。そして貞永元(1132)年8月、最初の武家法である「御成敗式目(貞永式目)」を制定。御家人の権利や義務、所領相続などが定められた。

AERA dot.編集部

AERA dot.編集部