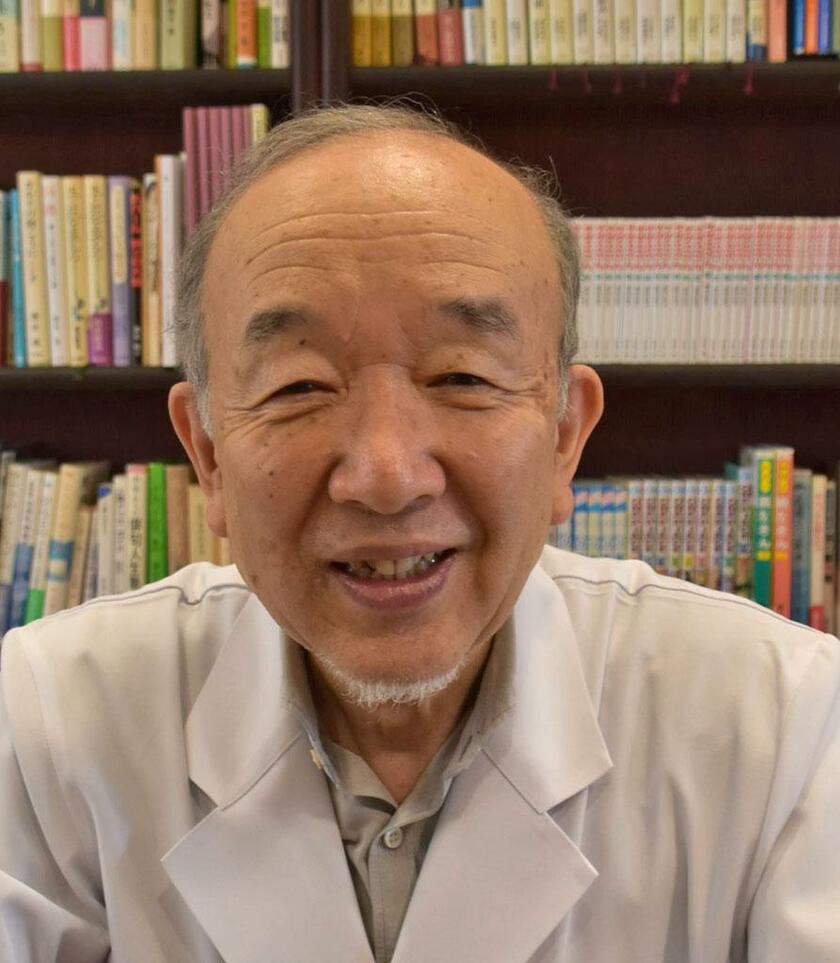

「終活」のひろがる世相について、鳥取市で19床のホスピスケアの拠点「野の花診療所」を開き19年目の徳永進院長に尋ねた。寝そべったまま入れる風呂にピアノを弾けるラウンジなどを備え、思い思いに最後のときを過ごす患者の表情を見つめてきた。

* * *

終活ねえ。たしかに自分の死後について考える傾向はひろがっていますね。相続のことなどなど、それも考えとかなければならないのは確かです。

でも、いつになるかもわからない最期を見据え、きちんと備えようとする。死ぬことにまで「効率主義」を徹底するのは、ちょっとどうなんでしょう。臨床現場から言わせてもらうと、もっと皮膚感覚で終わりをとらえたほうがいいと思うんです。

余命など宣告されると、たいていの人はまず沈黙するもの。ただ静かな時間のなかで自分と接触した人々のことを思い出します。

するとね、たいていの場合、かたくなに意地を張ったり、恨みを募らせたり、と心をこわばらせてきたものがパカッとはずれます。不思議と感謝の念のような、温かな思いに包まれます。僕はこれを“寂しさ粘着菌”の増殖と呼んでいます(笑)。

とにかく「終わっていく力」って、人に備わっています。植物の葉の出し方やツルの伸ばし方みたいに、自然と死を迎えられる。本人が元気な間は、むろん気づかない資質なんですがね。だから死を過度に怖がることはないんですよ。

むろん、みなが良い終わりを迎えられることはありません。でも時が来ればなるようになる、というか、なるようにしかならない。ロケットを発射するように死をコントロールする、というのもひとつの考え方。でも、それは日本の風土にはぐくまれた死生観に合わない気がします。

最期が近づくにつれ、患者さんはそれはアタフタしますし、医療者もシドロモドロになってしまうことがしばしばです。ともあれ、ともに悩んでくれる人がいると心強い。家族でも医師でも誰でもいいんですよ。(談)

※週刊朝日 2020年4月10日号