気象庁によると、今年の南極のオゾンホールは、最近10年間の平均値より大きく推移し、その最大面積は2,480 万㎢で、2000年以降の縮小傾向は継続しています。

南極のオゾンホール 縮小傾向 1980年頃の水準に回復は今世紀半ば以降

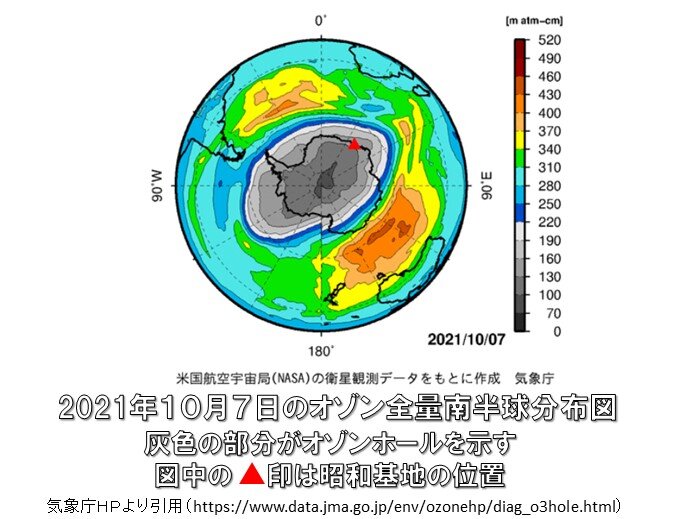

気象庁が米国航空宇宙局(NASA)の衛星観測データをもとに解析した結果、2021年の南極オゾンホールは、例年と同様に8月に観測され始め、10月7日に今年の最大面積である 2,480 万㎢まで拡大しました。これは、南極大陸の約1.8倍です。南極オゾンホールの面積は、9月中旬以降、最近10年間の平均値より大きく推移しています。

年ごとの南極オゾンホールの面積は、南極上空の気象状況によって変動があります。今年は、南極上空の気象状況によりオゾンホールが発達し、その面積は大きくなりましたが、2000年以降の年最大面積は統計的に有意な縮小傾向を示しています。

世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)の報告では、南極上空のオゾン層が1980年頃の水準に回復するのは、今世紀半ば以降と予測されています。

南極オゾンホールについて(2021年の推移)

南極オゾンホールは、オゾン層破壊物質により南極上空のオゾン量が極端に少なくなる現象です。南半球の冬季から春季にあたる8~9月ごろに発生、急速に発達し、11~12月ごろに消滅するという季節変化があります。

2021年のオゾンホールは8月上旬に現れ、その面積は8月下旬に急速に拡大し、9月中旬以降、最近10年間の平均値より大きく推移しています。今年はこれまで、南極上空に形成される極渦が大きく、ほぼ円形で安定していたため、極渦内部の高度約20km付近の気温の低い領域が、6月中旬以降、最近10年間の平均値より概ね広く推移し、オゾン層破壊を促進させる極域成層圏雲が例年より発達したことが要因と考えられます。

南極でオゾンホールが発生するメカニズム

地上で放出されたクロロフルオロカーボン類(フロン類)等は、上部成層圏(高度40km付近)において太陽紫外線により分解され、 塩素原子が生じます。この塩素原子が触媒となって、上部成層圏でオゾンを連鎖的に破壊します。 塩素原子は、その後下部成層圏にも輸送されますが、そこでは塩化水素(HCl)、硝酸塩素(ClONO2)といった、それ自体はオゾン破壊作用の無い比較的安定な化合物に変化し、通常は直接オゾンを破壊することはありません。ところが、極域では冬季から春季にかけての特有の気象条件によって、下部成層圏でもオゾン破壊が起きます。

極域では冬季、成層圏に形成される極渦(極夜渦ともいう)により、極域上空とその周囲との空気の交換が著しく制限され、極域上空の成層圏大気は周囲から孤立します。冬季は太陽光があたらないため、極渦の内部は放射冷却により著しく低温となります。成層圏の気温が低下すると、極域成層圏雲と呼ばれる微細な粒子からなる雲が成層圏に形成されます。極域成層圏雲は、マイナス78℃以下という極低温の条件で出現し、主に水と硝酸を成分とする液体又は固体の粒子からなる特殊な雲です。

極域成層圏雲が発生すると、その粒子の表面では不均一反応 により、成層圏の塩素の大部分を占める硝酸塩素(ClONO2)や塩化水素(HCl)から、塩素分子(Cl2)などが生成され、冬季の間に極渦内に蓄積されます。そして、春季になって極域上空の成層圏に太陽光が戻ってくると、冬に蓄積された塩素分子などが光によって解離して活性塩素原子になり、これが触媒となって働いてオゾンを破壊します。オゾンホールは、南極域でこのメカニズムによる急激なオゾン破壊が進むことによって形成されます。 このように、オゾンホールの形成は極渦の状況と密接に関係しているため、極渦の年々変動にともなってオゾンホールの規模にも年々の変動が生じます。

不均一反応とは、気体分子が固体または液体の表面で起こす反応など、異なる相の間で起こる化学反応で、異相反応ともいいます。

オゾン層保護とオゾン層破壊物質

フロンなどオゾン層破壊物質により上空のオゾン量が減少すると、地上に到達する有害紫外線が増加し、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすことから、1985年に「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が、1987年に「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」がそれぞれ採択され、オゾン層を破壊する原因物質の生産と消費が国際的な合意に基づいて規制されています。オゾン層破壊物質の濃度はそのほとんどが緩やかに減少しているものの、依然として高い状態にあります。