1月も早くも下旬となりました。正月(一月)のうち、元旦から人日の節供(1月7日)までの七日間は大正月と呼ばれていて、正月行事の中心です。これに対し、旧暦時代には新年初めての満月と…

続きを読む

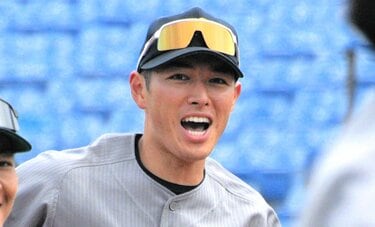

清原和博の長男、慶応大の正吾に大化けの予感 スカウトが「指名の可能性ある」理由とは

1月も早くも下旬となりました。正月(一月)のうち、元旦から人日の節供(1月7日)までの七日間は大正月と呼ばれていて、正月行事の中心です。これに対し、旧暦時代には新年初めての満月と…

続きを読む