本日21日は、二十四節気で「冬至(とうじ)」。一年で最も昼が短く、夜が最も長くなる日です。冬至にしては今日は暖かい地方が多いようですが、これから寒さが厳しくなる頃。けれども、昼間…

続きを読む

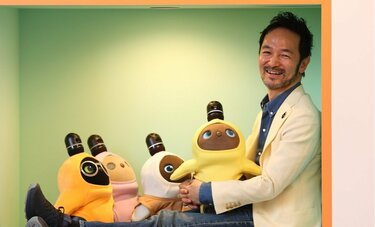

抱っこをせがみ、家族になる「LOVOT」 林要が愛を育むロボットを開発した理由

本日21日は、二十四節気で「冬至(とうじ)」。一年で最も昼が短く、夜が最も長くなる日です。冬至にしては今日は暖かい地方が多いようですが、これから寒さが厳しくなる頃。けれども、昼間…

続きを読む