NHKの連続テレビ小説『あさが来た』のヒロイン・あさの実在モデル、広岡浅子は1919(大正8)年1月、70歳でその生涯に幕を下ろしました。生前から浅子は「普段から言っていることが…

続きを読む

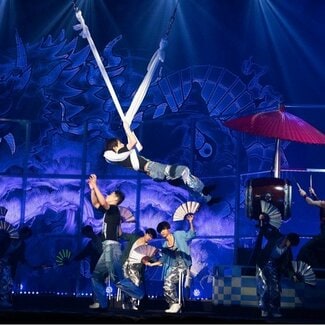

〈先週に読まれた記事ピックアップ〉岩本照・深澤辰哉・宮舘涼太「祭 GALA」レポート それぞれの個性と“癖”が満載

NHKの連続テレビ小説『あさが来た』のヒロイン・あさの実在モデル、広岡浅子は1919(大正8)年1月、70歳でその生涯に幕を下ろしました。生前から浅子は「普段から言っていることが…

続きを読む