この時期「お盆休み」という言葉をよく聞きますね。私たちは当たり前のように「お盆」という言葉を使っているけれど、その由来はサンスクリット語の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という仏教の儀…

続きを読む

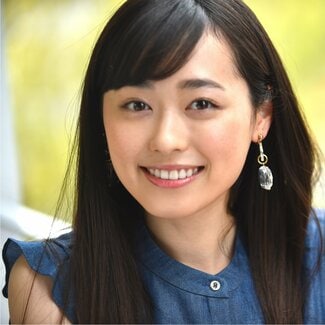

〈きょうの料理まいんちゃん登場〉「福原遥」かつての“まいんちゃん”イメージが消え「オトナ女優」に完全脱皮できたワケ

この時期「お盆休み」という言葉をよく聞きますね。私たちは当たり前のように「お盆」という言葉を使っているけれど、その由来はサンスクリット語の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という仏教の儀…

続きを読む